-

沒有記錄!

唐五代汴州城

2013/10/30 10:40:22 點擊數: 【字體:大 中 小】

“開封城,城摞城,地下埋有幾座城”,這是一直流傳在開封民間的傳說,經過幾代考古工作者的工作,發現有5座城池基本分布在同一區域,摞在最上面的是清代開封城,最下面的則是唐代中原重鎮汴州城,其中城市規模最為龐大的是1000年前“人口上百萬,富麗甲天下”的國際大都會北宋國都東京城。

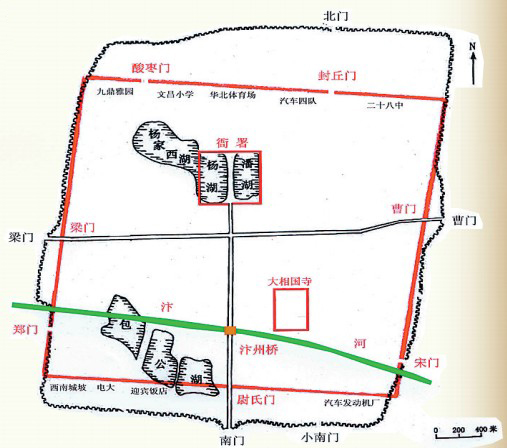

開封市文物工作隊隊長王三營向記者介紹,通過歷年的勘探和發掘可知,唐汴州城城墻基礎與宋內城城墻基礎基本重合,大部分疊壓在今明清城墻之下,其中東、西兩墻分別與今日明清城墻東、西墻基本重疊,南墻則分布于西南城坡住宅小區、原迎賓飯店、包公湖東湖、朱雀苑廣場、封吉府街、南泰山廟街、青龍背街等沿線一帶,北墻分布在市汽車公司停車場、文昌小學、市人民體育場南部、汽車四隊、原二十八中等沿線一帶。2000年,通過對明清城墻西墻馬道進行發掘發現,唐代汴州城城墻殘體疊壓在宋內城城墻體下,距地表深10米~12米,殘寬10米左右,系夯土版筑而成。殘墻基厚約30厘米,墻基下是一層厚25厘米~30厘米的碎磚瓦層作為城墻的基礎。

王三營隊長說,安史之亂以后,唐朝對內地掌兵的刺史也多加節度使的稱號,因此,唐中后期形成了割據的局面。當時李勉時任檢校左仆射,除任汴宋節度使外,又復加河南汴、宋、滑、亳等道都統,駐鎮汴州。他拋開了原汴州節度使的衙署,重新修筑了一座新城,城池形狀呈南北略長、東西稍短、方向略向東北-西南傾斜的長方形,規模宏大,堅固寬廣,周回二十里一百五十五步。唐汴州城開設城門七座,其中南墻一門,名尉氏門;東、西、北墻各二門,北二門東曰封丘門,西曰酸棗門;東二門偏南曰宋門,偏北曰曹門;西二門偏南曰鄭門;偏北曰梁門。李勉還把原駐宋州(今商丘)的節度使署衙移到汴州,設在城內北部,四周筑有城墻,稱牙城,周長約四里。節度使署衙所在即后來五代及北宋時期的皇城,汴州城城墻則被北宋沿用為內城墻體。

“唐汴州城的重筑及其在交通、軍事上的重要地位,為唐以后四個五代政權相繼定都于此奠定了基礎,而五代時期特別是后周時期對汴州城的擴筑與修繕,又為北宋政權定都開封創造了條件。”王三營隊長說,唐汴州城改變了原大梁城的布局,確立了城市中軸線,為北宋乃至后期都城布局中的中軸對稱樹立了標尺,基本奠定了今日開封城格局的雛形,在開封城市發展史上有著舉足輕重的作用;汴州城使得位于原魏大梁城之南的汴河橫穿城內,成為內河。為了汴河航運的暢通,同時也為了軍事防御安全,又在汴州城的東西二墻上修建了汴河東西水門,使水運交通與城市建設互為一體,也排除了防御安全上的隱患。(原標題:唐五代汴州城)