-

沒有記錄!

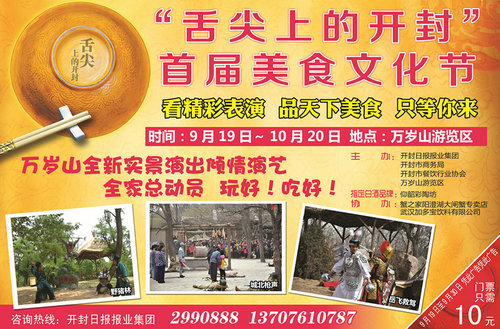

“舌尖2”《相逢》熱播 圖解河南美食

2014/5/21 14:53:21 點擊數: 【字體:大 中 小】

灌湯流轉美味佳肴留香世人舌尖

一片片包子皮在開封市級非物質文化遺產傳承人、包子大師王東紅的手里,靈巧地轉了幾下,瞬間一個個酷似菊花的灌湯包出現了。在采訪中王師傅向我們介紹了灌湯包多汁的秘笈、歷史的演變等,從“太學饅頭”到包子最早的歷史記載“汴州閶闔門外的綠荷包子”,東方到西方,塞北到江南,千百年后開封灌湯包演化為《舌尖上的中國Ⅱ》《相逢》一集中的“提起一綹絲,放下一薄團”,用筷子在上面挑開一個口,將流動的湯汁吸盡后,細細咀嚼,就是這樣與歲月沉淀的時空相遇。

【湯的秘笈】

湯是如何灌進去的呢?王東紅師傅為我們傳授灌湯秘笈。

1

過去開封包子餡摻肉皮凍,皮凍入餡是固體,遇熱融化成湯,吃多了膩口。現在將水打入生肉餡中,順時針和餡,直到稀稠如粥、把餡打得扯長絲而不斷,一斤肉餡打一斤湯,再把湯打到餡中。

2

面由發面改為死面,皮更薄,且不掉底。和面經過搓、甩、拉、拽,幾次貼水、幾次貼面的“三軟三硬”的過程,揉面團大小統一,10個面團用面二兩半。

3

搟皮要求邊上薄,中間厚,包入20克的餡,捏18個至24個褶。

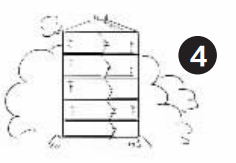

4

將包子生坯放入直徑32~35厘米的小籠里,用旺火蒸制,6~7分鐘,時間長易掉底兒,跑湯。

【歷史的演變】

北宋包子和饅頭齊名,出現“太學饅頭”,之后包子之名由開封而來,宋人陶轂《清異錄》記載有“綠荷包子”。

小籠包淵源在開封,由北宋著名的“王樓”“東京第一”的“山洞梅花包子”演變而來,北宋經歷了靖康之變后,百姓南下,包子在南方蓬勃發展。

元末明初,朱元璋征戰期間有了“湯包”,清朝又有江南淮陽一帶的蟹黃包子享有盛譽。

1922年,名廚黃繼善和周孝德開辦“第一點心館”,經營灌湯包子,后更名為“第一樓”。

20世紀50年代,黃繼善徒弟曹振杰創新“什錦風味包子宴”。

【味的傳承】

北宋汴京飲食的繁華是河南菜豐厚的歷史根基,豫菜傳承以湯烹菜,以湯提鮮,湯乃豫菜之魂,包子之得味和豫菜之調和是同樣道理,豫菜自四千多年前的夏啟時代以來,味的傳承經過多次演變,確定了現在的形態。

鯉魚焙面

《東京夢華錄》記載,北宋時期,東京市場上已流行。魚一直來自開封黑崗口至蘭考東頭這段黃河出產的鯉魚,肉純正肥美。

桶子雞

云南回民馬永岑清末來到開封,開商號“豫盛永”,以中原母雞為原料,不開膛、不破肚,使雞成“桶狀”。之后各家改進,味道各有特色。

【食的講究】

(1)剛出籠的小籠包提起放入白凈的瓷勺里;(2)挑開一個口,將里面的湯汁吸盡,吃第一個包子是避免蘸醋的,原汁原味為最好;(3)之后配著香醋和蒜瓣,并輔以開封的各色小吃。

北宋最有名的王樓“山洞梅花包子”,以冷水面制皮,多以素餡制作,有“一包菜”之稱。

太學饅頭是包子的雛形,是有肉餡的包子,在宋仁宗去太學視察之后,成為北宋時期老少皆宜的傳統小吃。(原標題:“舌尖2”《相逢》熱播 圖解河南美食)