硯之魂

2012/8/2 8:01:26 點擊數(shù):

【字體:大 中 小】

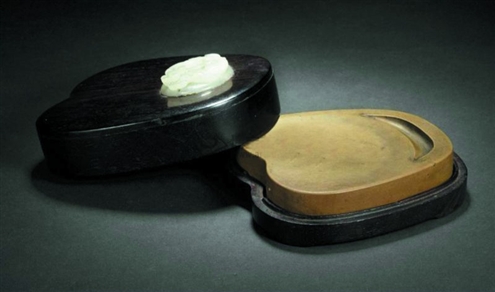

時裝無魂剩下的就是布料,建筑無魂剩下的就是水泥;詩歌無魂剩下的就是文字,書法無魂剩下的就是墨跡;人無魂剩下的就是皮肉,樹無魂剩下的就是枝葉……這世上凡是有魂的東西就有生命力,即便是那些訴諸實用的物件也是如此。 有此番感受,是在參觀了游敏的河洛澄泥硯藝術(shù)館之后。硯號稱“文房四寶”之一,本是文人們寫作時的必需,實用價值自然首當其沖。但在游敏的手中,硯被賦予了更多的形式和內(nèi)容,簡直是千變?nèi)f化、奧妙無窮。大到重150公斤的硯,小到把玩于掌心的硯,其色彩、造型、立意各不同,極富匠心。古澄泥硯最珍貴的朱砂紅、鱔魚黃、蟹殼青、綠豆砂等名貴色彩,和游敏首創(chuàng)出的罕見的“云水紋理”,在這個小巧典雅的藝術(shù)館中處處綻放著異彩。各種元素的完美結(jié)合,使每一方硯臺都是精妙的藝術(shù)品,都好像有一個靈魂在牽著你,讓人品味再三,久久不忍離去。

欣賞游敏的一方又一方硯,你會發(fā)現(xiàn)它們貫穿著一條主線,那就是厚重的黃河文化和濃烈的民族情感。他制作的《商周古韻》硯,一組五件青銅器造型,精巧逼真,散發(fā)著濃郁的商周時代氣息。他制作的《天子駕六》硯,把洛陽出土的馳名中外的東周時期天子駕六場面,活生生地呈現(xiàn)于硯端,古代帝王巡游的情景似乎重現(xiàn)眼前。他制作的《東方之子》硯,造型是一部翻開的線裝圖書,魯迅的圖像浮雕般地凸出于硯身,不由得讓人生發(fā)出更多的聯(lián)想。還有像《龍門石窟》硯、《河圖洛書》硯、《清明上河圖》硯、《中秋月》硯等,每一方硯臺都承載了太多的內(nèi)涵,那其中承載的不就是硯之魂嗎?

在游敏制作的《家》硯前,我特別端詳了很久。這方在游敏的硯品中最大的硯,以祖國版圖為基本造型,以兩條巨龍寓意長江、黃河,以56只瑞鴿寓意56個民族,以1.2米長的硯身寓意12億中華民族,真的是主題宏大、構(gòu)思良苦、撼人心魄。《家》硯1997年曾榮列全國迎接香港回歸祖國五件禮品之一。如今香港已經(jīng)回歸祖國十周年,澳門也已回到了祖國的懷抱,當此之際,看《家》硯,憶往昔,念臺灣,心中怎不涌起無限思緒。這僅僅是一方硯臺嗎?不,它是一顆跳動的赤子之心啊!

澄泥硯是與端硯、歙硯、洮硯齊名的中國四大名硯之一,四硯之中,唯澄泥硯為泥質(zhì),其他則為石材。游敏的家鄉(xiāng)新安縣是澄泥硯的原產(chǎn)地之一,古老的澄泥硯在這里得黃河泥沙的恩賜,孕育了悠久的硯文化。可以想象,生于斯長于斯的游敏撿拾起祖先傳承下來的技藝,從黃河中采集泥材,一遍一遍地選、過、貯、煉,然后創(chuàng)意、設(shè)計、制坯、雕刻,然后焙燒、熏蒸,該是需要怎樣的耐心和細致、怎樣的激情和熱情、怎樣的魂魄和胸襟!

人無魂剩下的就是皮肉,硯無魂剩下的不就是石頭和泥巴嗎?在游敏的澄泥硯藝術(shù)館,我領(lǐng)略到了硯之魂。【原標題:硯之魂】

責任編輯:C009文章來源:大河報 作者:高金光 2007-7-3