- 1、澄泥硯來龍去脈

- 2、永恒綻放的洛陽牡丹瓷

- 3、極具地方特色的洛陽宮燈

- 4、唐三彩賞析

- 5、古雅御銘澄泥硯

- 6、絳州澄泥硯:千年傳統工藝失傳后的回歸

- 7、硯之魂

- 8、四百年手藝 十八代傳承——黃氏青銅器

-

沒有記錄!

- 1、澄泥硯來龍去脈

- 2、永恒綻放的洛陽牡丹瓷

- 3、極具地方特色的洛陽宮燈

- 4、唐三彩賞析

- 5、古雅御銘澄泥硯

- 6、絳州澄泥硯:千年傳統工藝失傳后的回歸

- 7、硯之魂

- 8、四百年手藝 十八代傳承——黃氏青銅器

澄泥硯來龍去脈

2013/4/8 10:07:15 點擊數: 【字體:大 中 小】

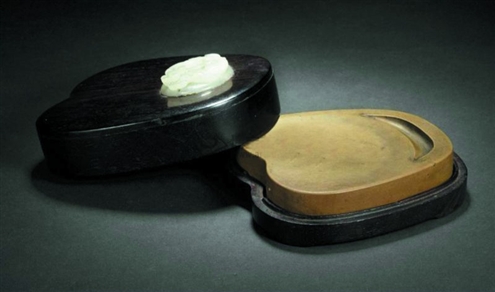

澄泥硯從宋末開始躋身于中國四大名硯之列,這是因為山東紅絲石硯當時無可奈何地退出了四大名硯的行列。

澄泥硯形成于晉、唐之交,早于端硯和歙硯。在唐宋時代,澄泥硯在文人士大夫階層已經盛行,被公推為“硯中第一”。不過,從宋元以后,澄泥硯的質地與端歙相比日漸見絀,清乾隆之后基本失傳。

澄泥硯與端硯、歙硯、洮硯并稱為中國四大名硯,澄泥硯的工藝十分講究,一般是用絲絹陶泥沉淀所得的極細的泥料經處理后制作而成,也可利用河水自然沉積于絹袋中的細泥制作。然后把河泥曬的微干,加入黃丹等料,再放在泥模中,泥壓緊成坯,用竹刀刻成硯的大體形狀,然后再用金屬刻刀進行精雕細琢,在日光下曝曬干燥,加麥糠等入窯中燒成陶質,取出后加墨蠟、米醋上籠蒸一下,這樣就最終制成,其質地堅硬細密,發墨而不傷筆頭,前人多有贊譽,明代高濂贊其曰:"澄泥硯'品硯以為第一,因其質細如石,其堅如玉故耳'。其性能有:'一匙之水,經旬不涸,一洼之墨,盛暑不干"。歷來為文人雅士之賞物,澄泥硯的質量可以從顏色上加以鑒別,鱔魚黃為最佳,綠頭青次之,玫瑰紅又次之,黃顏色上如有斑點的叫"砂斑點",斑點大的叫"豆瓣砂",小的稱"綠豆砂",如有大、小兩種斑點的更好。

澄泥硯的雕刻造型也很多,有山水、人物、花卉、飛禽走獸、書法、印章等,也能根據詩意進行創意造型,如舉杯邀月、獨釣寒江、紅杏出墻、孤帆遠影、明月松石等。

澄泥硯一度絕跡,生長在鄭州黃河岸邊的王玲、張存生夫婦為恢復傳統工藝進行艱苦的澄泥硯研制,后試制成功,在品質上與古硯相比有過之而無不及,制作的澄泥硯造型優雅細膩,重若金石,叩之鏗然有金石之聲。1991年獲得國家專利,并榮獲國家旅游局、商業部組織評比的"天馬獎"。

澄泥硯的制作

澄泥硯,屬陶瓷硯的一種非石硯材。其制作方法是:以過濾的細泥為材料,摻進黃丹團后用力揉搓,再放入模具成型,用竹刀雕琢,待其干燥后放進窯內燒,最后裹上黑臘燒制而成。澄泥硯的制作始于晉唐時期,興盛于宋朝。其特點是質地堅硬耐磨,易發墨,且不耗墨,可與石硯媲美。澄泥硯的顏色以鱔魚黃、蟹殼青和玫瑰紫為主。唐時,虢州(今河南靈寶縣南)已成為制澄泥硯的著名產地,在現代,澄泥硯的產地有河南洛陽、河北鉅鹿、山東青州、山西絳縣、湖北鄂州、四川通州和江蘇寶山等地。

澄泥硯屬于泥陶硯類,唐代的制作方法屬于秘方,其原料多取自華北沉積粘土礦床區。

明《珍珠船》記述:“絳縣人善制澄硯,縫絹袋致汾水中,逾年而取之,陶為硯,水不涸。”可見明代的汾水流域是澄泥硯的著名產地。

澄泥硯制法在宋代失傳大半,后來的制法已經不是唐法,而僅僅是陶硯的制法。

澄泥硯可與石硯相比美,因為它細膩堅實,發墨而不損毫,滋潤似水。

澄泥硯的種類

澄泥硯也有多種,其中以鱔魚黃為最上,其次是綠豆砂和蟹殼青。

鱔魚黃:顏色為黃色或者暗黃色,還有的在制品的表面呈現如蕎麥釉般的細小斑點。

蟹殼青:顏色似蟹殼,有青黑色和灰黑色兩種。

綠豆沙:為深綠色或黃色并帶有細小斑點。

蝦蟲青:有鮮紅色、紅黃色、紅青色和紅褐色四種。其中紅褐色還包括有其他二、三種顏色。

玫瑰紫:即與玫瑰相近的暗紫色,日本人稱為“蝦頭紅”。

此外還有魚肚白,為紅白色;豆瓣沙,即黃色并帶有大斑點。

后世有以石質類澄泥雕琢成硯,稱之為石質澄泥硯,但此種石性糠,易斷裂。【原標題:澄泥硯來龍去脈】