精彩推薦

熱點關注

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

左安平:筆墨創新有限書畫收藏須理性

2013/12/2 14:32:00 點擊數: 【字體:大 中 小】

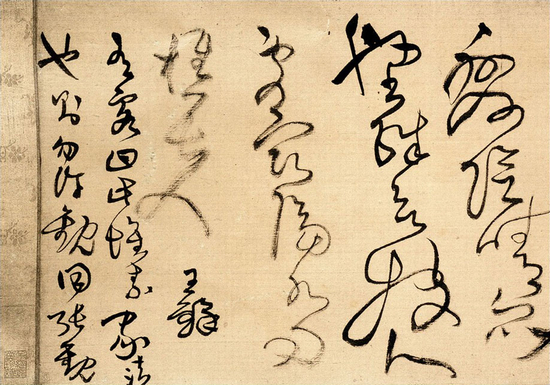

當前時期,中國文化藝術日益繁盛。繪畫方面,新思潮、新觀念層出不窮,各種水墨表現方式多元并存、異彩紛呈。書畫市場方面,一批又一批眼界開闊、出手不凡的新生代收藏者涌現出來,推動了收藏界“億元時代”的到來。那么,促使這種局面出現的深層次原因有哪些?如此熱鬧、繁榮的書畫市場背后隱藏了什么?“名人書畫”與“書畫名人”,我們應如何去辨別和擇取?怎樣才能有效提高書畫鑒賞能力?為尋找這些問題的答案,記者于近日采訪了北京榮寶拍賣業務經理、國家注冊拍賣師左安平。

□記者 朱曉琳

記者:請您為我們講解一下中國書畫拍賣市場的發展歷程,以及形成當今中國書畫市場火爆局面的深層原因。

左安平:整體來講,當前國內的書畫市場是健康向上的,但并不像看上去那么火爆。從某種程度上說,這只是一種回暖,或者說是報復性的反彈。之所以這么說,是因為改革開放以前的計劃經濟時期,中國尚未出現正式的書畫拍賣行為;甚至由于各種原因,很多珍貴藝術品流失到了國外。改革開放后,書畫藝術品市場也隨之開放。上世紀90年代前后,拍賣行業在大陸出現并快速發展起來。尤其是“非典”以后,藝術品市場的繁榮程度有了巨大的飛躍。隨著拍賣公司的增多和拍賣市場的繁榮,國家制定了相應的法律法規,使之一步步走向正規化。

近幾年,國內出現了很多大大小小的拍賣公司,其他形式的書畫交易市場發展勢頭也很迅猛。隨著信息技術的快速發展,書畫市場擴散到各個階層,產生了高端市場與低端市場的分流。很多人看到了書畫市場的火爆,但其實一直很“火”的是高端市場,而低端市場的發展是有起伏的。具體來講,有出版著錄、流傳有緒的書畫作品的市場價位始終是平穩上升的,而其他作品的市場價位起伏較大。

書畫市場之所以繁榮,有多方面原因,最主要的是國家經濟的快速發展、人民經濟能力的提高。第二個原因是中國人熱愛本土文化,在物質文明發展以后,內心渴望更深入地探索民族文化的精髓。這兩個原因互相迎合和碰撞,便促成了當前的書畫市場盛況。另外,各類媒體也起到了很重要的宣傳、普及作用。從宏觀經濟角度來說,中國的書畫市場剛剛起步,與西方藝術品市場相比,有更大的發展空間。國家相關部門正在對其做進一步規范,市場自身也在積極調整。非理性的部分被消化掉之后,中國的書畫市場會迎來它真正的春天。

記者:國內書畫市場如此繁榮,背后有什么是我們所沒看到的?

左安平:目前的書畫市場還不是很理性,出現了古代書畫作品的價格被低估、當代書畫拍品畫面躁氣等現象。因此可以說,目前的書畫市場缺失了文化滲透。各媒體中的很多鑒定家、美評家都在對當代書畫家和書畫作品唱贊歌,而很少有真正的美術批評。另外,市場上對當代書畫作品的追逐比較明顯。他們會花幾百萬買當代畫家的作品,而不去買董其昌、齊白石的。原因在于收藏者的學識、學養還不夠深厚,書畫鑒定能力不高,因此他們比較認可從當代書畫家手中直接拿到的作品。當然,民眾對書畫收藏的積極性是值得贊揚的。但是透過這個現象,我們看到了看似平穩、火爆的市場背后的非理性。相信收藏者意識到這個問題之后,會對自身的認知和文化積淀有一個提高和加深的迫切要求,相關部門也會采取相應措施來引導書畫市場,書畫家自身的修養也要有一個整體的提高。所有這些都需要一個過程。

記者:剛才提到,當前的書畫市場整體是健康向上的,但卻不是理性的。我們也看到,有些藝術品動輒拍出上億元的價格。這該如何理解?

左安平:其實過億的書畫藝術品是很少的。媒體會推動市場發展,也會產生誤導。這個問題牽扯到市場與文化的關系。我們究竟應該推動大市場還是小市場?是普及文化還是將文化置之高閣?我想,作為拍賣人,我們應持普及文化的態度,要為大眾服務,而不是為小眾服務。能洗滌人們的心靈,使大眾真正認識到中國文化的深刻內涵,帶動社會整體素質和文明提高的書畫市場才是理想的。當前的書畫市場,以投資為目的的“收藏”占很大一部分,真正為收藏而收藏者甚少。其原因是:第一,經濟狀況不允許;第二,沒有達到一定的藝術境界。所以,通過書畫市場來影響社會整體,是我們真正需要探討的。

記者:書畫方面的大眾收藏和小眾收藏各有什么樣的特點?

左安平:大眾收藏是普及性的收藏。近些年,一些拍賣公司舉辦了多場“大眾收藏”專題拍賣會,其拍品價位大多在一萬元左右。這些拍品一般并不涉及真偽問題,而是為了普及收藏,推進全民收藏時代的到來。另有一些拍賣公司對拍品價位有嚴格的限定,比如低于十萬或者二十萬不能上拍。這是一種小眾收藏。它們在一定程度上限制了對藝術品市場還不太了解的剛入市的新手的參與。不論大眾收藏還是小眾收藏,拍品的價位與品質應該是成正比的。

記者:關于如何介入書畫收藏這個領域,您有什么建議?

左安平:藝術品市場需要一個推廣過程,收藏者需要經歷一個認知過程。書畫創作和收藏最大的意義在于精神素質和文化素養的提高。將思想、情感高度提煉并融合進畫面,是作品的最高境界。通過書畫收藏能領悟人生,這是收藏的最高境界。文化積淀是否深厚關系到收藏者的鑒藏水平。

關于如何介入書畫收藏,我的建議是多聽、多看、多問、慢下手。首先,要學習書畫基礎知識和鑒藏知識,深入研究收藏對象。多聽,是聽取資深人士的建議;多看,即多讀書、多看實物,而且書籍與實物要互相結合;多問,是向專業人士學習相關學問;慢下手,即在前面幾點的基礎上,對自己的眼光、學識有把握之后再介入,勿心急。其次,多接觸、感受實物。書本上的文字歸根結底是匱乏的。比如我們在鑒定瓷器時,要看薄胎、厚胎以及胎質,要敲擊聽音,要看裂紋……很多東西不是文字能準確表達的,書畫鑒賞也一樣,所以要去接觸、去感受。另外,在接觸書畫藝術品之初,最好請專業人士為自己講解一些基本常識,比如某件作品好在哪,敗筆在哪,是應酬之作還是精到之作……再次,不要以逐利為目的。真正的收藏,首先要自己喜歡。如果純粹為了投資,那是市場喜歡。收藏應該是一種心情,是一種文化。能通過收藏收獲到喜悅的心情、學到相關的知識,是最理想的。其實,能夠持久地具有市場價值的東西,一定是富有獨特而深厚的文化內涵的。否則,即使通過人為運作而達到很高的市場價位,最后還是會曇花一現。

記者:請為我們講解一下書畫藝術品本身的價值與市場價格。

左安平:藝術品鑒定,首先是鑒——鑒賞,然后才是定——定奪。我們所說的“價值”——不論是歷史價值、藝術價值,還是文物價值,首先涉及的是真假的問題。如果是贗品,那么它的價值就會遜色很多了。

每個人的學識水平和鑒賞水平決定了他所出價格的高低:同一件藝術品,你可能出五百萬,而我只出五萬。每個人對每件藝術品的認知不同,心理價位也就各不相同,所以拍賣會上會有很多“撿漏”者。但“撿漏”的背后其實要付出很多。

記者:畫廊價與拍賣價分別是由誰制定的?

左安平:中國的書畫市場剛起步不久,誠信、信譽等方面的問題尚未引起書畫家和經營者群體的足夠重視,導致經紀人制度在我國尚未推行,因此中國的書畫藝術品市場價位有一種不確定性。同一書畫家的作品價格各不相同,同一書畫家的同一件作品在不同條件下也會有不同的價格。

畫廊中的書畫作品定價與書畫作品來源有關。其來源渠道大體有兩種:直接從畫家手中買進的,或是從其他渠道流入的。后者包括拍賣所得、筆會與展覽上所得、朋友間私下交易、社會上的其他交易等。通過第二種渠道獲得的比通過第一種渠道獲得的作品價格低。畫家后期將早期投入市場的作品嚴格控制起來后,有目標地分散到專業機構銷售,價格就會高很多。拍賣會上的書畫作品底價一般是由該拍品的所有人制定的,拍賣公司會給出建議底價。而西方有比較完善的書畫經紀人機制,經紀人會自始至終很認真地對書畫家的作品進行評估。

記者:您對“當代水墨”“實驗水墨”等各種形式的新水墨表現方式有何看法?

左安平:我個人認為,水墨和技法的運用可以創新,但有些過于“大膽”的表現方式和內容是受傳統教育影響較深的我所不能認同的。例如有些秉承“創新”理念的畫家只在畫面色彩上做文章而欠缺筆墨功力,書法水平也較差;甚至為博人眼球,將一些本來難登大雅之堂的內容表現在畫面上并大加宣揚。這類作品究竟怎樣,要交給時間去驗證。西方藝術雖然比較開放,但也是有一定限度的。我認為,既然要創作中國的書法和繪畫,就要詩、書、畫相得益彰——現在被大家所認可的書畫大師就是既能書也擅畫的。

記者:全國美展獲獎作品中,工筆畫所占比例越來越大;很多畫家的作品愈來愈多地吸收西方元素,追求“國際化”。您怎樣看待這些現象?

左安平:世界各國的文化是互相碰撞、互相交融的,但民族性應該是根本的。書畫藝術品若失去了民族性,就沒有了根源,生命力也就不會持續太久。因此,書畫家對本民族傳統文化的學習和吸收是很重要的。從宏觀角度來說,傾向于“國際化”的審美觀反映出綜合國力發展情況,體現出國際話語權問題。我們國家已經意識到了這一點,正積極采取各種措施把中國文化灌輸到每個華人心中,并努力提高中國的國際地位。我認為,不論是書畫創作還是書畫鑒賞,都要有自己的主意。書畫家如若看不清自己的位置,或者不了解自己藝術的根本所在,一味隨波逐流,終會迷失方向。

記者:書畫家的修養關系到其作品的內涵、價值和流傳。您認為書畫家應如何提高自身修養?

左安平:書畫市場上追捧的大多是書畫名人,而不是名人書畫。書畫名人是靠作品說話的。有些其他領域的名人也寫字、作畫,以提高自身修養。這種態度是值得尊重和贊賞的,但他們并未接受過系統的學習。

吳冠中、黃胄等書畫名人的作品之所以為市場所追捧,有幾個原因。第一,他們始終追求中國傳統文化理念。他們在技法上有所創新。這些創新與他們對傳統的認識和理解是緊密聯系、一脈相承的。他們的作品反映出當時的社會狀況、環境狀況、生活狀態等,包含著作者的深刻情感和內心體悟。第二,他們懂得深入生活、深入社會、探求真實的重要性。他們能在當時很艱苦的條件下坐得住、耐得住寂寞和清貧,堅守住自己的信念,從而創作出一批批好作品。比如黃胄先生到新疆,深入到牧民中間,體驗生活、積累素材,創作出膾炙人口的優秀作品;劉海粟先生更是數次登上黃山,用手中畫筆把黃山的氣勢、氣魄很好地反映到作品之上。

記者:關于學院派、民間派等不同收藏家的書畫市場認知,您有什么看法?

左安平:收藏的品種是由收藏家的學識和喜好決定的。我認為,要形成相對完整的收藏體系,所收藏的作品最好是成系列的。因為人的精力有限,一個人不可能藏盡天下所有類型的作品。若想收藏某位畫家的作品,就要深入研究這位畫家,培養出一定的鑒賞、鑒定能力。我建議收藏者在收藏范圍上不要一味貪大,細而精的收藏模式是比較理想的。

記者:當今畫壇,畫派打造勢頭正旺、聲勢浩大。您對此持什么觀點?

左安平:畫派應該是自然而然形成的,而不應是人為框定的。在中國,各地區地理環境不同、人文不同、人們的思想和性格也不同,導致各地域的作品整體呈現出各不相同的面貌和風格,如海派的相對唯美、長安畫派的粗獷等。至于各畫派是不是有自己的代表,我認為沒有必要在這種事情上糾結。不論屬于哪個畫派,歸根結底都是中國書畫,是通過中國筆墨表現的、有中華民族特征的。民族特性才是中國書畫最根本的特征;缺失了民族性,什么畫派都談不上。

記者:在您看來,投資書畫“潛力股”(中青年書畫家)有哪些需要注意的?

左安平:有“潛力”的東西是需要我們挖掘和探討的。我一般不輕易把未知的東西推介到市場上,但會建議關注它們。打個也許不太恰當的比方:一個在別人看來很有潛力的藝術家,有可能中途“棄筆從戎”,也有可能“棄筆從商”。有時,你關注某些“潛力股”會發現,一路走來,他們作品的價格的確漲了,但沒有預期那么高。也許是因為他們沒有很好地跟進市場,也許是別的緣故。這是個比較復雜的問題,還是交由市場來驗證吧。

記者:可否在書畫鑒賞方面給我們提一些建議?

左安平:書畫鑒賞的知識和能力不是短時間內能掌握和培養成的,而需要一個積累的過程。這個過程中,每個人都有可能走彎路。遇到問題時,就想法解決問題,并把與之相關的問題都一一破解,千萬不要一遇到問題就氣餒。比如某人收藏齊白石的作品,有時可能“打眼”了,但這件收藏錯了的作品反激發他去對齊白石藝術進行更加深入的研究和探討,這是比較積極的收藏態度。收藏心態是很重要的,“實戰”也很重要。有些鑒藏“專家”學識很淵博,但最后鑒定的結果可能會出現偏差,除有意出具偽證這一動機之外,更重要的原因可能是缺乏實戰經驗。況且,有些作假、販假的人是專門“追”著專家的——專家注重哪幾個方面,他們就專在哪幾個方面下大功夫,做得天衣無縫,致使專家也會“打眼”。因此,理論與實戰要結合。不同藝術家的書畫作品,筆墨運用的差別一般比較大,所以要看其中蘊含的筆墨精神——造假作品會有呆筆之處,氣韻也不貫通,更沒有淋漓盡致的精氣神。相對來講,款印、裱工的造假就比較容易了……真正的書畫鑒賞者,對這些情況都要有一定的了解。說到底,讀多了、看多了、聽多了,就成了鑒賞“專家”。【原標題:左安平:筆墨創新有限書畫收藏須理性】

責任編輯:C009文章來源:中國書畫報 2013年11月21日

下一條:沒有了上一條:書法投資:小手筆也能搞收藏

相關信息

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區