精彩推薦

熱點關注

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

河洛大鼓音樂的形成和發展

2013/4/15 14:15:43 點擊數: 【字體:大 中 小】

河洛大鼓雖然是以洛陽琴書為轉換平臺而形成的一個曲種,但仍屬于鼓書類曲種,她的音樂結構應具有鼓書類的特征。因此探討鼓書類音樂特征是探討河洛大鼓音樂的前提。

追溯鼓書類曲種的始祖,應源于佛家、道家傳經授道的經文或道曲,與漁鼓、道情是一脈兩支。其聲腔音樂是在在吟誦基礎上發展起來的。可以想象,經文或道曲剛開始是宣讀或朗誦的,為了便于記憶、上口,便將字音拖長,四聲稍加夸張,或高或低,或輕或重,或疾或遲,這樣就逐漸接近于唱,形成了唱。這是一種具有鼓曲類特色的唱,也是早期鼓書類聲樂的雛形。其特征是,說亦唱,唱亦說;唱似乎說,說似乎唱。這種鼓書類曲種的特征甚至仍保留到如今。

河洛大鼓形成脈胳比較清晰的有兩種渠道。一是洛陽偃師的洛陽琴書藝人段雁、呂祿、胡南方以洛陽琴書為平臺,吸收南陽的“鼓兒哼”而形成的,而南陽的“鼓兒哼”則源于山東的“犁鏵大鼓”(亦稱“山東大鼓”、“梨花大鼓”)。二是黃河北溫孟灘一帶的河洛大鼓(亦稱“河陽大鼓”)則直接由山東的“犁鏵大鼓”引入并吸收溫縣一帶的“洪山調”和鞏義偃師帶的“靠山簧”(這是所說的“靠山簧”實際上就是鞏義、偃師一帶早期的河洛大鼓)而形成的。由此可見,河洛大鼓的聲樂主體絕大多數應來源于山東的“犁鏵大鼓”。

河洛大鼓的前身——南陽鼓詞為何叫“鼓兒哼”呢?因其區別于其它曲種的最大特色就是用鼻音的哼腔。“鼓兒哼”的聲樂分氣哼腔和唱腔兩部分。氣哼腔一般用于起腔和落腔,起腔又分為慢起腔、快起腔三條腿起腔等。落腔是在一段唱詞或一個意思結束后拖出一個長長的鼻音,后跟鏗鏘的鼓點加以伴奏。

“鼓兒哼”的起腔和落腔為什么要用鼻音來哼而不唱呢?這是根據當時特定的演唱環境來決定的。據老藝人說,哼腔的用途在于潤嗓和定調。因“鼓兒哼”屬單大鼓形式,沒有伴奏樂器,開始演唱時的音高很難掌握,藝人們就用鼻音哼出音高來,在哼的過程中進行適當調整,以適應自己的音域,直至哼著順利,才開始進入演唱,落腔時,哼一長腔來加強曲調旋律的穩定感,又可以調整嗓音,以免嘶啞影響以后的演唱。這種哼腔一直延續到以后的河洛大鼓藝術。如今的河洛大鼓盡管已加入了墜胡等伴奏樂器,根本不需要用哼音來定音高了,但仍有相當一部分藝人保留著哼腔的習慣。

從當初的“鼓兒哼”進化到如今的河洛大鼓,其唱腔的主旋律一直沒有多大的變化。其聲樂主體屬宮調式,即主音落“1”,有時為了書情、氣氛的需要,轉為徵調式,即主音落低“5”或中“5”,落低“5”的一般用于于悲嘆、哀怨的氣氛;落中“5”的一般用于豪邁、激越、矛盾沖突等場合。其音樂的主體屬單曲體結構,即板腔體。兩句為一番,即兩句唱腔做上下句式的反復。如遇垛子、連板等則不拘泥于以上規則了,可以是無限句。上韻(即上句唱腔)一般不拆開唱,旋律比較靈活,既可運行于低中音部,也可盤旋于中高音區,落腔也比較自由,既可落“1”、“2”也可落“5”低5。下韻一般拆開為兩個分句,前一個分句落音自由,可落1、2、5、低5等音,后一個分句則必須落“1”以強調宮調式的穩定性,也有極少數落“5”或低5(徵調式)。

“鼓兒哼”的行腔特點是旋律下行,演唱時,起腔高,落腔低,基本上沒有上揚的旋律,這種行腔方式接近河南地方日常生活中說話的語調,正因如此,才給人一種流暢、平穩、親近的感覺,是地地道道的民間的、大眾化的音樂藝術。

早期“鼓兒哼”的伴奏樂器僅是書鼓和犁鏵片(后為月牙鋼板)這種用打擊樂器作為伴奏工具,對唱腔的烘托及延伸聲腔旋律的美感是不起絲毫的作用的,只是用于演唱者在落腔后邊做短暫休息時制造一下氣氛,聽著熱鬧一些,不至于“涼場”,所以說早期的“鼓兒哼”是一種原始的鼓書形式,存在著先天的缺陷。盡管流傳甚廣,影響甚遠,卻不是一種完美的藝術形式。

隨著社會的前進,音樂藝術的發展,這種單調的“鼓兒哼”受到其它藝術形式的沖擊和影響,這種致命的缺陷越來越明顯,越來越適應不了音樂藝術發展的需要,于是就慢慢地嘗試著借簽其它姊妹藝術的伴奏樂器而引進了“鼓兒哼”。如有的地方的藝人引進了三弦書中的三弦,有的引進了河南墜子中的墜胡,拋棄了古老、陳舊的犁鏵片,借來了京韻大鼓、西河大鼓中的月牙鋼板,于是“鼓兒哼”就發生了根本性的變化和發展。

洛陽琴書藝人段雁、呂祿、胡南方和南陽的“鼓兒哼”藝人李狗搭班后,極大地促進了“鼓兒哼”和洛陽琴書的快速融合。“鼓兒哼”迅速地吸收了洛陽琴書的伴奏音樂及部分聲腔音樂,發生了質的變化,脫胎換骨,從而形成了早期的河洛大鼓,不過那時并不叫“河洛大鼓”行內藝人稱其為“鼓碰弦”行外人士稱其為“鋼板書”而民間的老百姓仍沿用最普通的稱呼——說書。

“鼓兒哼”的鼓“碰”以洛陽琴書的弦,這一碰就“碰”出了比較完美的音樂藝術體系,成為雅中有俗,俗中有雅,雅俗共賞的曲藝藝術。

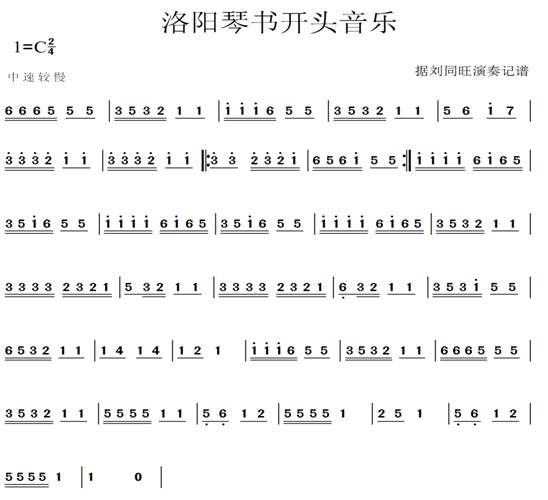

河洛大鼓的伴奏音樂大部分來自于洛陽琴書,和洛陽琴書有著扯不斷的關聯。為了研究洛陽琴書和河洛大鼓的音樂聯系,筆者分別搜集到一段洛陽琴書的伴奏音樂和河洛大鼓的主題音樂,下邊是這兩段音樂的曲譜。

洛陽琴書的音樂資料十分罕見,幾乎絕跡,上面的洛陽琴書的開頭音樂是筆者僅僅收集到的一點資料,系根據洛陽琴書藝人劉同旺的揚琴演奏記錄整理的。雖不全面,也算是洛陽琴書音樂的一部分吧。上面的河洛大鼓演奏音樂系筆者剛學說書的時候,我的老師新安縣著名的河洛大鼓頭把弦王新章老師手把手教給我的,是幾代藝人傳下來的。新安縣的河洛大鼓藝人剛學伴奏大部分學的都是這一段音樂。

從上面洛陽琴書和河洛大鼓的兩段譜例看,除了記譜方式不一樣外,旋律有很大的相似之處。他們都是宮調式,主旋律都是從高音的“1”回旋至低音“5”而又落至中音“1”,有較強的穩定性和堅實感,很符合豫西人直爽、粗獷的性格。

上面的譜例中,洛陽琴書的主旋律可以概括為:

通過概括就不難看出,河洛大鼓的主題音樂極接近于洛陽琴書的音樂結構,只是比洛陽琴書的音樂結構更簡單、直觀和明了一些罷了。

下面是一例新安縣藝人王新章老師演奏的河洛大鼓開頭過門:

這是一個很常用的,也是較完整的河洛大鼓前奏過門,其中前邊的——

是河洛大鼓演奏過門的主題音樂。不管旋律如何千變萬化,但萬變不離其宗,都要包含這一段音樂主題。從上例可以看出,河洛大鼓的音樂演奏是先開門見山地突出音樂主題,然后進一步引申、發展,最后首尾呼應,仍落在主旋律上,等待演唱.

是河洛大鼓演奏過門的主題音樂。不管旋律如何千變萬化,但萬變不離其宗,都要包含這一段音樂主題。從上例可以看出,河洛大鼓的音樂演奏是先開門見山地突出音樂主題,然后進一步引申、發展,最后首尾呼應,仍落在主旋律上,等待演唱.

很顯然,河洛大鼓的伴奏音樂比洛陽琴書要簡潔、明快多了,但隨著藝術的發展,仍顯得煩瑣、拖沓,于是在發展的過程中不斷地濃縮和精簡。不管怎樣的濃縮和精簡,其主題音樂則永遠不會改變,如果改變了,可能就失去河洛大鼓藝術的原汗原味了。

河洛大鼓的音樂體系形成后,不斷地吸收和借簽其它姊妹藝術的精華,來發展和完善自己。1905——1910年前后,偃師藝人高廷章率先把河南墜子中的墜胡引入到河洛大鼓藝術,成為河洛大鼓的主要伴奏樂器,這一引用一直沿襲至今。在引入墜胡的同時,也引進了河南墜子的部分音樂素材,如“寒韻”等。

民國十四年(1915年)前后,河洛大鼓第二代名家張天培在繼承前輩的基礎上,不斷地豐富和發揚光大了河洛大鼓藝術,他進一步吸收了河南墜子、梆子、曲子、秦腔及豫西的方言和民間小調,形成了獨特的“墜子口”,稱之為“玉林板”(張天培也叫張玉林),后人稱之為“天培調”。成就了河洛大鼓音樂史上的一塊里程碑。

在張天培之前,河洛大鼓的名稱不僅名稱混亂,各種唱腔、板式的叫法更各以為是,同一種調門有不同的叫法。如從“鼓而哼”進化到后來的“鼓碰弦”,其唱腔的主旋律一直沒有多在的變化,但名稱卻有不同的叫法,有的叫“平調”,有的稱“二八”;“武口”有的稱“正板”、“飛板”,“三眼頭”有的稱“鳳凰三點頭”等,張天培不僅對河洛大鼓的命名起了決定性的作用,而且還對前人留下來的各種唱腔、板式進行了理論性、系統性的歸納,對各種唱腔和調門進行分類和統一命名,形成了一套較完整的音樂體系。

至第三代藝人崔坤,程文和等,又吸收了墜子的“三字緊”、“五字坎”、“十字頭”等唱法,又借簽了評書的“噴口”、完善了“滾白”、“嘆白”、“韻白”等。崔坤老前輩在多次的辦班授徒中,逐步把河洛大鼓的調門歸納為十一種。至此,河洛大鼓藝術就有了她的一套較完整的理論體系。

第四代藝人段界平老師更是博采眾長,在唱腔上把原來的最高音高“1”提升到了高“3”,拓寬了音域,擺脫了河洛大鼓低沉、冗長的韻味,更加的渾厚、雄壯。段界平、尚繼業、王管子等名家可以說把河洛大鼓藝術推向了一個巔峰!

八十年代后,隨著流行歌曲和其它的通俗音樂的興起,傳統的民間音樂受到了一定程度的沖擊,河洛大鼓藝術更是首當其沖,為了順應時代發展,追趕潮流,較年輕的第五代藝人,開始嘗試把流行歌曲的音樂引入到河洛大鼓藝術中去,試圖振興河洛大鼓藝術,也取得了一定的藝術效果。值得一提的是河洛大鼓第五代名家王小岳,他憑借較好的嗓音天賦,和曲藝作家張九來合作,大膽地引進了流行音樂的唱法,并用電聲樂器等伴奏,使河洛大鼓藝術煥然一新,登上了現代化的五光十彩的舞臺,加之他那高亢的唱腔,穿云裂石,蕩氣回腸。徹底擺脫了河洛大鼓粗俗的、鄉土的氣息,接近了一種高雅的藝術。但也不可避免的失去了原汁原味的河洛大鼓的味道,使熟悉河洛大鼓藝術的人們聽起來更有一種陌生的感覺。每一種藝術的改革都不可能一個人,一次性的成熟的,她需要許多人共同的努力,需要一個漫長的嘗試過程。

一代名家王小岳的離去,從此河洛大鼓藝術基本上止步不前,逐漸轉入“吃老本”的狀態。因為她的音樂不能很好地發展,就變得和如今生活的快節奏有點格格不入了,越來越不能和現在的通俗音樂接軌了。如何發展河洛大鼓的音樂以適應時代,不致被埋沒,就成了擺在新一代河洛大鼓藝人面前的艱巨的任務。

責任編輯:C006文章來源:河洛大鼓網 2011-12-06 作者:呂武成

下一條:河洛大鼓之“愿書”上一條:沒有了

相關信息

沒有記錄!

著名人物

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區