-

沒有記錄!

音樂文化論文:論曹屯排鼓在音樂文化中的重要性

2013/8/23 9:45:10 點擊數: 【字體:大 中 小】

兒童喜護門前樹,士女爭趨廟內龕,詩中的“社鼓”就是民間社火團體使用的排鼓。同時,這首詩也說明關林廟會影響面廣,參加人多,規模巨大,既有豐盛的祭品,也有民間社火前來助祭。在明萬歷二十四年九月十三日廟會上,洛陽縣衙曾助大戲一臺,以慶祝“關王大殿”落成三周年,并為曹屯等善人立碑紀念:“河南府洛陽縣助戲一臺,三年完滿,刻石為記。善人甲里姓名開刻于后:社首郭守鐸,東侯二里三甲草家屯(即今曹屯,下同)居住。管事朱應登,彭婆二里二甲前衛村住。管事趙可仕,延秋二里十甲趙家營住。郭守魁,東侯二里三甲草家屯住。郭守科,東侯二里三甲草家屯住。”關林明代碑刻的記載,直接證明了草屯村(即今曹屯村)在關羽春、秋兩祭之期到關林參加祭祀活動中鼓的應用。“東都嚴祀典,萬古護松楸”,清康熙、乾隆、道光、嘉慶、光緒年間,關林祭祀關羽最為隆重。每年正月十三春祭,五月十三誕祭、九月十三秋祭均有地方官主祭,“關帝神社”助興,聲勢浩大。洛陽關林廟會娛神活動主要有舞獅、排鼓、十萬(又名社盤)、海神、雜技等。其中清光緒初年形成并首次在廟會上亮相的曹屯排鼓、李屯獅舞與“高蹺曲子”合作的文武蹺,成為關林廟會上頗有特色的娛神活動,并直接助產了“洛陽曲劇”。以曹屯“關帝社”為代表的“長興鼓”等民間藝術形式吸引著遠近百姓前來逛廟會、飽眼福。

洛陽曹屯排鼓的主要內容和基本特征

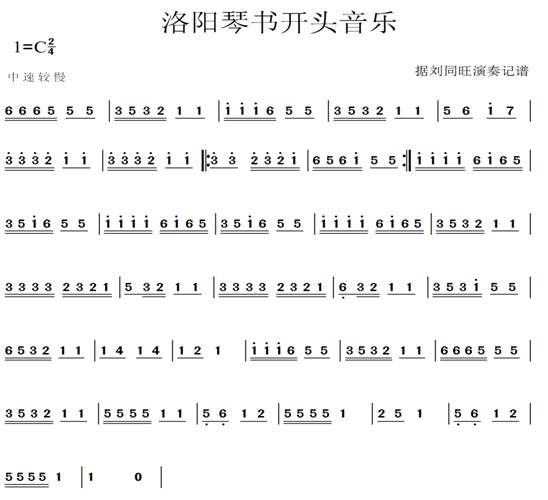

明代萬歷年間,關帝社社首郭守鐸,管事郭守魁、郭守科在曹家屯村村北修建了關帝廟和火神廟,成立了“火神社”和“關帝社”。“火神社”亦稱“小社”,主要是舞獅;“關帝社”又叫“大社”,主要是排鼓和銅器打擊樂。洛陽曹屯“長興鼓譜”是由本村藝人代代傳承下來的,屬于戰場號令軍隊的完整鼓譜,包括“壯老將”(又名壯行曲)、“交槌”、“歇拍”、“常勝歌”、“常興歌”等。打法有“蹲馬式”、“躍馬式”、“跑鼓”、“空中飛槌”、“撂鐃”等。“壯老將”是振旅出征時的壯行古譜,鼓點沉穩中含蒼涼,表現出“沙場秋點兵”的雄渾和“黃沙百戰穿金甲,不破樓蘭終不還”的悲壯氣氛;“交槌”鼓點昂揚激越,主要表現兩軍披甲執銳、疆場彎弓的場景,仿佛是在敘述飛鳴馬嘶、交槍血刃的生死相搏,給觀眾以攝人心魄的震撼;“歇拍”鼓點舒緩而悠遠,頗有血戰之后,敵軍消遁的短暫的戰場寂靜,又有“八百里分麾下炙,五十弦翻塞外聲”的肅殺和蒼涼;“常勝歌”是歡迎凱旋征戰將士的慶功曲,旨在表現“將軍百戰死,壯士十年歸”的歡慶場面。“常興歌”鼓譜愉悅明快,鼓手動作歡暢,頌揚四海晏然、國泰民安的升平景象。根據鼓譜中不同的章節內容,鼓手的表演動作時而輕緩舒展,時而粗獷奔放。交叉跑位,擊節碰槌;快如脫兔,游走和諧;靜似禪僧,渾然入定。經過近幾年的挖掘整理,曹屯鼓舞的曲牌有六套之多。排鼓演出時四鼓為一組,配有大鐃、大釵、中釵和大鑼等。曹屯排鼓不僅陣容強大,隊列有序,而且套路嚴謹,技術精湛,呈現出典型的中國北方豪放和雄渾的氣勢,是中原排鼓藝術的活化石。曹屯排鼓不但具有鮮明的藝術個性,也有濃烈的河洛地區民俗風情。

經過數百年的發展,形成了如下特征。

①曹屯排鼓在數百年的歷史長河中逐漸形成了完整的“長興鼓譜”。鼓譜內容依然在藝術形式上闡述著軍鼓的原始作用,具有代表意義。

②曹屯排鼓的鼓點和結構具有強烈的抒情性。③曹屯排鼓不僅規模宏大、場面壯觀,而且儀仗威嚴、演員齊整。尤其是其在表演中的鼓槌的花式繁多,拋接換鼓精準,陣勢變換快捷,交叉跑位規范,在國內排鼓隊中具有典型性和獨特性。

洛陽曹屯排鼓的自身價值和保護傳承

(一)曹屯排鼓的自身價值洛陽歷史悠久,是河洛文化的發祥地,文化積淀厚重。

搶救、挖掘、保護、傳承曹屯排鼓,其價值主要有三點:

(1)學術價值曹屯排鼓六套鼓譜400年沿承不衰,可以說,是我國排鼓藝術的活化石。這本身就是一種不可多得的文化現象。它不僅保留著民間傳統文化原始面貌的獨有特征,亦記錄著人們對國運昌隆、百姓安樂的期盼,還保存著曹屯排鼓產生和發展的時代印記。明清以來,曹屯的排鼓在北方民間社火活動中產生了深遠影響。尤其是清光緒年間,曹屯排鼓與鄉間小調和傳統的高蹺相結合,產生了帶有完整故事情節的“文武蹺”。

(2)實用價值明清以來,不僅用于祭祀、樂舞,它在報時、報警、娛樂等方面也有廣泛應用。隨著社會的發展,鼓的應用范圍更加廣泛,民族樂隊、民間器樂合奏、各種戲劇、曲藝、歌舞、喜慶集會和勞動競賽等,都離不開鼓類樂器。曹屯流傳了400余年的6套鼓譜曲牌,不僅是一種個性鮮明的民間藝術的繼承,也是我國具有典型意義的民俗文化的傳承,更是古今民眾日常藝術生活和精神生活的藝術表征。

(3)經濟價值發掘、搶救、發展洛陽曹屯排鼓對于豐富歷史名城文化內容、發展洛陽旅游事業、吸引國內外游客、增加地方經濟收入起到不可估量的作用。

(二)曹屯排鼓的保護和傳承曹屯排鼓自明代關帝社社首郭守鐸,管事郭守魁、郭守科直至清代的第六代傳人郭聲、郭二聲、郭三聲都是家族傳承,之后自第七代至第十四代中有家族傳承的,而更多的則是師徒傳承。

現今的代表性傳承人張德寬就是通過師徒傳承的第十代曹屯排鼓的傳人。明清時期至解放初期,洛陽曹屯的排鼓在中原大地聲名遠播,但由于文化大革命等歷史的原因和受現代文化的沖擊,歷經幾百年成長發展起來的排鼓也面臨著后繼乏人的尷尬窘境。在國務院發掘、整理、保護民間非物質文化遺產的政策扶持下,洛陽市洛龍區政府在深入調查的基礎上,現在已經對曹屯排鼓采取了科學的保護措施。

①洛龍區和關林鎮兩級政府,把曹屯村的排鼓、舞獅、舞龍作為全區乃至全市的知名文化品牌,盡可能予以資金支持。同時,要求鎮文化主管部門高度重視,認真搶救性保護這一文化資源。

②關林鎮、曹屯村都注重該品牌與外地其他知名品牌的交流、合作,支持后備人才的培養和訓練。

③資金投入得到加強。1997年以來,曹屯村先后投資10余萬圓,購置排鼓50面,獅子20架,長龍6條。其中50米長龍2條,35米長龍4條。另外,關林鎮政府先后投資近20萬圓,用于舞龍及獅舞、排鼓的排練、演出等開支。除此以外,政府還對曹屯排鼓今后的保護和傳承制定了五年計劃:對其基礎設施、演出隊伍、歷史沿革、市場價值等進行全面普查,完善資料、摸清底子。組建專業演職人員隊伍,加強軍地合作,培訓部隊、機關、學校等一批排鼓愛好者,建成穩定的演職人員隊伍,形成規模。逐步將該品牌推向市場,通過商業演出,打造排鼓品牌。組建文化服務公司,全面將該品牌推向市場,形成成熟的市場運作機制,實現自我保護。