-

沒有記錄!

千年《百家姓》文化根脈深

2013/9/17 9:36:27 點擊數(shù): 【字體:大 中 小】

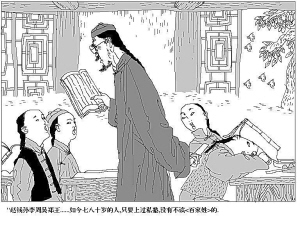

趙錢孫李,周吳鄭王……如今七八十歲的人,只要上過私塾,沒有不讀《百家姓》的。

李玉明 繪生而為人,首先有姓。姓是標(biāo)志家族系統(tǒng)的稱號,是社會交往的符號,涉及千萬家,關(guān)系你我他。在中國,最有資格談?wù)撔帐衔幕氖呛幽希鹪从诖说男帐嫌?1500多個,而其中有200個大姓源于洛陽。洛陽還是全世界客家人的祖根地——姓氏文化,根脈文化,也是牽動每一位華夏子孫的河洛文化。

在洛陽,有專門研究姓氏文化的機構(gòu)——洛陽姓氏文化研究會,有會員300多人,常年開展工作。2005年9月至今,記者多次征求該會會長徐金星先生的意見,看怎樣把姓氏文化寫深寫活。兩年多來,我拜訪了不少大姓望族,積累了大量的資料,決定分期分批介紹洛陽百家姓。現(xiàn)在就先從人數(shù)眾多的前十大姓說起。

2007年,公安部公布了我國百家姓最新排序,李、王、張姓被列在前三位,這三姓的總?cè)丝跀?shù),已經(jīng)達到2.7億,接近美國總?cè)丝跀?shù)。排在前10名的還有劉、陳、楊、黃、趙、吳、周姓。

這種排序,是公安部治安管理局對全國戶籍人口進行認真統(tǒng)計后,根據(jù)各姓人口所占比列依次排列的。可平素我們說的《百家姓》,排序卻是“趙錢孫李,周吳鄭王 ”,并不是按人口數(shù)量的多寡排序的。

那么,在北宋,“趙錢孫李”為啥會排在最前面呢?

《百家姓》何人所作

如今上了歲數(shù)的老人,小時候基本都讀過《百家姓》。日前,記者來到青年宮廣場,與在這里溜達的寇應(yīng)詳老人聊起《百家姓》。他說他幼時的啟蒙課本,一本是《三字經(jīng)》,一本是《百家姓》。

《百家姓》的作者是誰呢?

《百家姓》成書于宋朝初年,在公元960年趙宋建立至公元978年吳越歸宋這段時間。據(jù)南宋人王明清考證:“似是兩浙錢氏有國時小民所著。”所謂“有國”,是指吳越國在宋太祖趙匡胤建立大宋后,還存在了一段時間,至宋太平興國二年(公元977年)才率土歸降。

到了清朝康熙年間,王相根據(jù)王明清的說法,認為《百家姓》是“宋初錢塘老儒所作”。其實這個考證并不深入,比王明清的說法僅前進了一小步,把“兩浙”縮減為“錢塘”,是說這個老儒家住杭州一帶。至于“老儒所作”,等于沒說,能編《百家姓》的,當(dāng)然不會是年輕人,肯定是上點兒歲數(shù)的知識分子。

《百家姓》問世1000年來,影響很大,就連文盲也會念叨“趙錢孫李、周吳鄭王”。而最早在文字中提到《百家姓》的,是南宋愛國詩人陸游。他寫過一首詩:

兒童冬學(xué)鬧比鄰,據(jù)案愚儒卻自珍。

授罷村書閉門睡,終年不著面看人。

詩的下面有作者自注:“農(nóng)家十月,乃遣子弟入學(xué),謂之冬學(xué)。所讀《雜字》、《百家姓》之類,謂之村書。”由此可見,早在宋代,《百家姓》就普及了。

這部《百家姓》生命力很強,到明代成形為一個最流行的版本,共收錄438個姓氏,其中408個是單姓,由102行組成;30多個是復(fù)姓,編成15行。最后一句是“百家姓終”,即百家姓完結(jié)的意思,共472個字。

宋代以后,歷代儒生皆欲顯其能,對“趙錢孫李、周吳鄭王”這樣的句子進行改編,出現(xiàn)了很多《百家姓》修訂版。譬如明朝剛剛建立,朝廷就令人編寫了一本《明皇百家姓》,企圖取代宋朝的《百家姓》,結(jié)果未能如愿。

《明皇百家姓》一味巴結(jié)朱元璋,以國姓“朱”字開首,說什么“朱奉天運”云云,共收錄1968個姓氏,于洪武十四年(公元1381年)進呈給朱元璋,但民間老百姓就是不認賬,死活推廣不開,至今已經(jīng)失傳。

清康熙年間,官修《御制百家姓》,又企圖顛覆宋朝《百家姓》。本來想以皇姓“愛新覺羅”起首開篇,但由于書中只收錄了漢姓,沒收錄滿族姓氏,所以沒法那樣開篇,只好另起爐灶,以孔夫子之姓起頭,接下來又把宋朝《百家姓》中408個單姓和30多個復(fù)姓“復(fù)制”了一遍,只在每姓后面標(biāo)注了郡望。這個清朝版本也未流行開來。最流行的還是以“趙錢孫李、周吳鄭王”開篇的《百家姓》版本。

不過,對“趙錢孫李”這種排序法,宋以后的歷代文人總是在嘀咕,總覺得這樣排列不合理——“趙錢孫李”當(dāng)時都非大姓,憑啥排在最前面?直到今天,還有人在網(wǎng)上罵娘,說宋朝那個老儒胡亂編排,既不按照各姓人數(shù)多少來排座次,也不按照各姓中的杰出人物來排序,只是胡亂編了個順口溜,念起來順嘴而已。

這,又是當(dāng)代人的誤解了。