-

沒有記錄!

《四十二章經》:中國第一部漢譯佛經

2013/10/9 10:48:20 點擊數: 【字體:大 中 小】

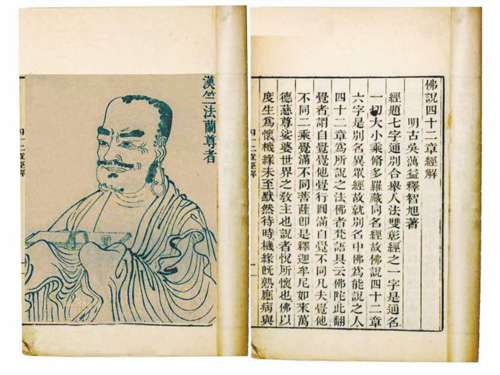

晁藏本《四十二章經》

佛言:辭親出家,識心達本,解無為法,名曰沙門。

佛言:剃除須發而為沙門,受道法者,去世資財,乞求取足。日中一食,樹下一宿,慎勿再矣!使人愚蔽者,愛與欲也。

佛言:財色于人,人之不舍。譬如刀刃有蜜,不足一餐之美;小兒舐之,則有割舌之患。 ——《四十二章經》

漢明帝感夢求法

說到佛教在中國的傳播,不能不提漢明帝劉莊。

劉莊是劉秀和陰麗華的兒子,也是東漢第二任皇帝,公元57年至公元75年在位。劉莊是一位非常勤政的皇帝,在歷史上口碑不錯,“天下安平,百姓殷富”的“明章之治”,就是劉莊和兒子漢章帝劉炟(dá)共同開創的。相傳因為他的一個夢,佛教開始正式傳入中國。白馬寺的修建和《四十二章經》的翻譯,都與此有關。

漢明帝劉莊做的這個夢,在《后漢書》中有明確記載:“世傳明帝夢見金人,長大,頂有光明,以問群臣。或曰:‘西方有神,名曰佛,其形長丈六尺而黃金色。’帝于是遣使天竺,問佛道法,遂于中國圖畫形像焉。”

這個為皇帝“解夢”的人,是博學多才的太史傅毅。劉莊聽了他的話很高興,便派出一個十幾人的使團,由蔡愔(yīn)、秦景等人帶隊從都城洛陽出發,到天竺國(即古印度)尋求佛法,史稱“永平求法”。蔡愔等人運氣不錯,遇到了攝摩騰、竺法蘭兩位天竺高僧,蔡愔邀請兩位天竺高僧同來中國。

攝摩騰亦稱迦葉摩騰,他豐神俊朗,精通大小乘佛經,以弘揚佛法為己任,在天竺國頗有名氣。永平十年(公元67年),他隨蔡愔一行來到洛陽,受到了漢明帝劉莊的隆重接待。劉莊先將他安置在鴻臚寺,后又專門建造白馬寺,存放他帶來的佛像和經書。這是中國第一座官辦寺院,被稱為中國佛教的“釋源”和“祖庭”。

竺法蘭隨后也輾轉來到洛陽,與攝摩騰同住白馬寺,兩人翻譯了不少佛經,其中最早譯出的佛教經典,就是著名的《四十二章經》。

公元73年,攝摩騰圓寂于白馬寺,就葬在寺內。他的墓前有拱形券頂的石碑,上刻“圣旨”“敕賜”“漢啟道圓寂通摩騰大師墓”字樣。竺法蘭圓寂后,葬于白馬寺西院,與攝摩騰墓東西相對。在他的墓前石碑上,刻有“漢開教總持竺法大師墓”字樣。

佛的42條語錄

《四十二章經》,全稱《佛說四十二章經》。這部經書非常重要,但只有一卷,包含42篇短短的經文。事實上,它是佛的42條語錄的結集,一條語錄即為一章。

從內容上看,《四十二章經》主要闡述早期佛教的基本教義,認為人生短促,世事無常,人們應該拋棄世俗欲望,出家修行。

比如,經文中說,“佛言:剃除須發而為沙門,受道法者,去世資財,乞求取足。日中一食,樹下一宿,慎勿再矣!使人愚蔽者,愛與欲也”,就是講沙門修行,要摒棄愛念和欲望。

在《四十二章經》中,勸人斷欲絕求、割愛去貪、舍愛得道的內容占了大多數。難得的是,“佛說”并不是枯燥乏味的說教,而是妙用各種比喻,娓娓道來,生動活潑,具有很強的說服力。

也許有人不信:佛經大多晦澀難懂,這部佛經又能生動活潑到哪兒去?那就隨便再看兩條語錄:“佛言:人隨情欲,求于聲名;聲名顯著,身已故矣!貪世常名而不學道,枉功勞形。譬如燒香,雖人聞香,香之燼矣!危身之火,而在其后。”“佛言:財色于人,人之不舍。譬如刀刃有蜜,不足一餐之美;小兒舐之,則有割舌之患。”這里以燒香喻貪聲名、以舔刀刃之蜜喻貪求財色,夠形象、夠絕妙吧?

除了闡述人生無常、愛欲之弊,《四十二章經》還從更多方面教人修行。比如第五章,講的是要用好心腸對待惡人;第六章講的是人作惡會禍及自身,就像送禮別人不收只好拿回;第七章講惡人害賢人,就像仰天吐唾沫,會落在惡人頭上……

當然,佛經再通俗,大多數人也只是能讀懂,想做到絕非易事。比如佛說,入獄還有釋放的時候,但人們受妻子或兒女的束縛,就像罪犯被判了無期徒刑。——話雖如此,對現在的普通人來說,誰愿意舍棄這樣甜蜜的“束縛”?

流傳甚廣的佛教經典

《四十二章經》言簡義豐,通俗易懂,且通攝大小乘一切教義,因此在東漢時就十分流行。可以說,對佛教在中國的傳播和發展,它起了相當重要的作用。

“佛經歷來抄本很多,《四十二章經》的流傳版本就更多了。”洛陽古籍收藏家、白河書齋主人晁會元說,《四十二章經》所傳版本主要有三種,一是宋初蜀版的《開寶藏》,二是宋朝真宗注本,三是宋朝守遂注本。

據晁會元介紹,《開寶藏》出版于趙匡胤建國后,其印本曾傳到高麗,原書已不存。公元1025年,高麗王朝據開寶初本復刻為《高麗藏》,是存世的最早版本。宋朝真宗注本收在明朝《永樂南藏》中,現尚存一卷于國家圖書館,是國內的最早版本。而宋朝守遂注本流傳比較廣,明代高僧智旭著,該書以清代金陵刻經處刻本最為權威。智旭字蕅(ǒu)益,江蘇省吳縣木瀆鎮人,被后人奉為凈土宗第九祖。

“我收藏的《四十二章經》即為智旭著,清代金陵刻經處刻本。”晁會元說,古人在傳抄《四十二章經》的過程中,常會根據自己的理解或實際的需要,對經文進行改動,因此在流傳下來的各版本中,經文內容互有出入。如與《高麗藏》相比,宋真宗注本的卷首沒有經序,第一章加了“識心達本,解無為法”兩句,后面又加了“出家沙門斷欲去愛,識自心源”一章等。甚至儒、道兩家的內容,也通過傳抄者滲入了這部最早的漢譯佛經中。

“其實,關于這部經書的傳譯,也有許多不同的說法,最早的記載就出現在《四十二章經序》中。”晁會元說,經序中記載了漢明帝夢金人及遣使求法一事,只是未載具體年月,但可判斷是在公元75年之前。“后來,《四十二章經》有漢、滿、蒙、藏四體合璧本印行,也有日文、英文、法文等版本流行于世。可以說,直到今天它仍是一部備受重視的佛教典籍。”(記者 張廣英)(圖由晁會元提供)(原標題:《四十二章經》:中國第一部漢譯佛經)