-

沒有記錄!

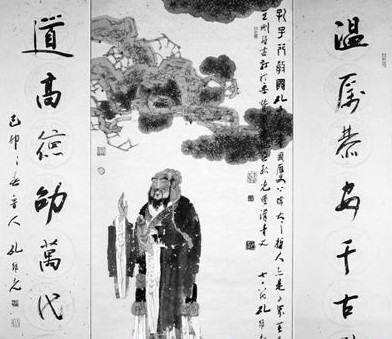

孔子的修辭之道

2013/11/6 10:49:01 點擊數: 【字體:大 中 小】

孔子是我國先秦時期的一位大思想家、大學問家、大教育家,也是一位具有高超語言應用藝術的大修辭家。他既有豐富的理論思考和精彩論述,又有生動、有效的修辭行動。筆者借助《論語》、《禮記》、《左傳》等文獻,談談孔子的修辭之道。

孔子的修辭之道,從理論上看,可以概括為兩個層面: 其一,從修辭形式與效果的關系上看,孔子主張慎言、寡言、訥言,反對巧言、游言,提倡名實相符的文辭、巧辭及口才。 在孔子看來,言不僅是交際的手段,而且與人的德、信等內在品質有緊密的關系,所以,他提出在日常生活中,“君子食無求飽,居無求安,敏于事而慎于言”。(《論語·學而》)“君子欲訥于言而敏于行”(《論語·里仁》)。不僅如此,寡言還是成信的手段,“故君子寡言以成其信”。(《禮記·緇衣》)寡言少語是信的表現,“謹而信”。(《論語·學而》)與此同時,他竭力反對巧言、游言,因為他認為這些會有害于德、仁等道德理想,即“巧言亂德”。(《論語·學而》)“巧言,令色,足恭,左丘明恥之,丘亦恥之。”(《論語·公冶長》)游言也是“大人”所不屑的:“大人不倡游言。”(《禮記·緇衣》)正由于言的復雜性,他主張在處理人與言的關系上,要“君子不以言舉人,不以人廢言”。(《論語·衛靈公》)由此可見,孔子主張日常言語表達應謹、慎,反對花言巧語。但我們不能據此認為孔子反對言語活動中對言辭的加工潤色;相反,與上述觀點看似矛盾實則統一的是,孔子明確地肯定了言語的才能和言辭的文采,即言說需要巧辭、文辭。首先,他認為言語形式與內容須相符,如子貢在回答棘子成時引孔子的話說:“文猶質也,質猶文也。”(《論語·顏淵》)只有“文質彬彬,然后君子”。 其次,在文與質相符的基礎上,孔子提倡巧辭、文辭,如“情欲信,辭欲巧”。(《禮記·表記》)因為“言以足志,文以足言,不言誰知其志?言之無文,行而不遠”。(《左傳·襄公二十五年》)由此可知,孔子對言語表達形式的態度并不是簡單的,而是以文所表達的質的內容是否有利于他的儒學價值觀為先決條件。文與質相符是首要的,但當文可能害質時,他寧取質棄文。但如果能夠“文質彬彬”,那么,就可以而且應該追求巧辭、文辭。

其二,從言語交際的一般原則上說,孔子明確指出言語活動要注意特定的時間、地點、交際對象等因素,否則無論對表達者還是接受者都是不利的。根據禮制的需要,他提出言語活動有一定程度的時機性,如“食不語,寢不言”。(《論語·鄉黨》)他反對不顧時機地言說,如“言未及之而言,謂之躁;言及之而不言,謂之隱;未見顏色而言,謂之瞽”。(《論語·季氏》)同樣,言語活動要注意對象,這樣才能做到不失人、不失言,否則,“可與言而不與之言,失人;不可與言而與之言,失言”。(《論語·衛靈公》)對表達者來說,要注意這些原則。對接受者來說,也有同樣的要求,否則就不免有膠柱之嫌,《禮記·檀弓·上》中曾子對孔子話語的誤解(指“喪欲速貧,死欲速朽”)即緣于此。

除以上修辭理論層次的精彩論述外,孔子在實際言語活動中也踐行著他提出的修辭理論原則,如《論語·鄉黨》中就有生動的記錄:“孔子于鄉黨,恂恂如也,似不能言者;其在宗廟朝廷,便便言,唯謹爾;朝,與下大夫言,侃侃如也,與上大夫言,訚訚如也。”我們于此不僅看到了孔子對其修辭理論的生動踐行,也是孔子言、行相顧的哲學思想的實際體現。(原標題:孔子的修辭之道)