-

沒有記錄!

古代朝鮮曾將漢字譽為“蘇合之香”

2014/11/3 10:09:37 點擊數(shù): 【字體:大 中 小】

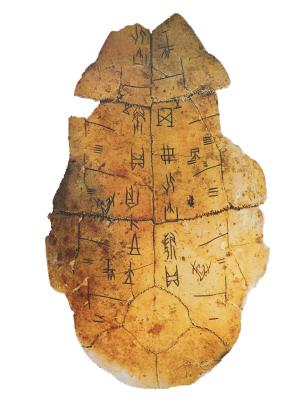

漢字作為漢文化最基本的細胞,有著悠久輝煌的歷史和民族特色,在漫長的歲月中,漢字伴隨著燦爛的中國文化向四方傳播,逐漸形成了漢字文化圈。目前,除中國使用漢字外,過去使用過或現(xiàn)在仍在使用漢字的國家有越南、日本、朝鮮、韓國、新加坡等。四川大學文學與新聞學院教授雷漢卿研究認為,從古至今,漢字對文化傳播和民族團結(jié)起到關鍵性作用。正是因為有了漢字的傳播與發(fā)展,東亞四鄰國家在文化精神、思維方式、審美情趣文學藝術(shù)等各方面都受到了一定程度上的同化,甚至于在民風民俗,民間禮儀等方面各國都有相似、相通的地方。漢字不僅僅是記錄漢民族語言的書寫符號體系,更是一種歷史文化的符號。作為中國文化的特殊載體,成為漢文化圈共同的文字基礎。

向南傳播

越南

從“儒”字到沿用千年的正式官方文字

傳入時期:公元前40年左右

傳播途徑:行政需要

漢字在越南的歷史與傳播要追溯到秦始皇三十三年設立象郡時期。象郡是秦朝的郡級行政區(qū),管轄范圍包括今廣西西部、越南中部和北部。公元前111年,漢武帝平定南越國,在今越南的北部和中部設交趾、九真和日南三郡,漢字隨行政的需要南行至嶺南直到現(xiàn)在的越南。據(jù)史書記載,大約在公元前40年左右,漢字經(jīng)廣西傳入越南,越南把漢字稱為“儒字”,意思是儒家的文字。其后,在長達一千多年的時期里,越南上層社會把漢語文字視為高貴的語言文字。朝廷的諭旨、公文、科舉考試,以至經(jīng)營貿(mào)易的賬單、貨單都用漢字書寫。小孩讀書也像當時中國一樣,一直到公元13世紀,“喃”字的出現(xiàn)。

雷漢卿教授介紹,“喃”字是以漢字為基礎,運用形聲、會意、假借等造字方法,創(chuàng)造出的一種新型文字。往往用兩個漢字拼成一個新字,即借用一個同越南語音相近的漢字和一個同越南語義相近的漢字,把二者結(jié)合起來成為一個新字。“例如,越南語中的‘三’,音為‘ba’,新字就寫作‘巴三’;越南語中的‘公鳥’,讀作‘公’字音,意為孔雀,因為越南語中孔雀音為‘cong’。這就是喃字,用以區(qū)別儒字(漢字)。”

1945年,越南社會主義共和國成立后,拉丁化新文字成為越南的法定文字,稱為“國語字”,但漢字對越南各方面的影響至今仍然存在。在當今越南語中,漢語借詞占越南詞匯的70%左右。這些漢語借詞絕大多數(shù)保持了漢語詞的原意,如“人民”、“歡迎”等等。正是基于這種歷史和文化上的原因,現(xiàn)在越南的名勝古跡、寺廟的橫匾、對聯(lián)、家庭的祠堂都是沿用漢字。民間舉辦婚禮用雙“喜喜”,過春節(jié)貼倒“福”表示福臨門,為老人祝壽時也用“壽”字等。