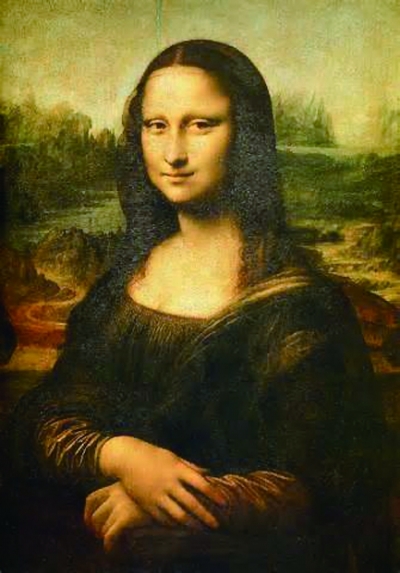

初見“蒙娜麗莎”,要追溯到1978年秋天,在巴黎盧浮宮。記得,那時她已被防彈玻璃嚴(yán)密框定,幽閉起來了。只是,那“永恒的微笑”卻是守衛(wèi)者封鎖不住的,如王爾德所說,留給人一種“撲朔迷離”的余韻。翌年,我到達·芬奇晚年在法國的故居盧瓦爾河畔克洛-呂塞古堡造訪。達·芬奇年逾六旬時感覺自己在意大利無力跟精力旺盛的米開朗基羅和拉斐爾爭雄,于是到波倫亞會見法王弗朗索瓦一世。他用巧妙制造的一頭“自動獅子”舒緩前行到法國國王面前,恭敬地朝君主身上撒百合花,全場為之震驚。應(yīng)弗朗索瓦一世盛情邀請,達·芬奇于1516年前來昂布瓦茲的克洛·呂塞邸宅寓居,隨身帶著他在故國未曾完成的“蒙娜麗莎”畫幅,一直保留到三年后辭世才被弗朗索瓦一世高價買下,存入盧浮宮。

上世紀(jì)80年代中期,我在米蘭結(jié)識意大利女作家弗蘭契什卡,將她親贈所寫《我,蒙娜麗莎》一書帶回北京,請人譯成中文出版。爾后,我又?jǐn)?shù)度去過盧浮宮,靜賞“蒙娜麗莎”芳容,領(lǐng)受那神乎其神的微笑,琢磨其中隱含的奧秘。

幾十年間,我陸續(xù)收集關(guān)于達·芬奇及“蒙娜麗莎”的文獻研究。新近獲悉,盧浮宮這一珍品竟是人云亦云的虛懸,“此蒙娜麗莎非彼蒙娜麗莎”!

該畫法文題名“la Joconde”,意為“喬貢德之妻”,源于佛羅倫薩畫家和建筑師喬爾喬·瓦薩里1550年出版的意大利《藝苑名人傳》。書中關(guān)于達·芬奇的藝術(shù)生涯記載:達·芬奇受喬貢德委托為其妻繪像,4年未竟,后落入法王弗朗索瓦一世手中,收藏進盧浮宮。喬貢德是佛羅倫薩富商,第三房妻子蒙娜麗莎天生麗質(zhì),喬遷新居后為丈夫生下第二個兒子,雙喜臨門。喬貢德靠經(jīng)營絲綢發(fā)家,靠放高利貸躍為新貴,難免惹出許多官司。達·芬奇的父親是佛羅倫薩顯赫的公證人,喬氏經(jīng)常求助于他,二人過從甚密。在這種情況下,喬貢德結(jié)識了1500年到佛羅倫薩的達·芬奇。1503年,達·芬奇受邀為蒙娜麗莎繪像。

德國海德堡大學(xué)圖書館藏有15世紀(jì)典籍,在一篇談?wù)摴帕_馬哲學(xué)家西塞羅的文章注釋里,達·芬奇的同代人阿戈斯蒂諾·維斯普齊提到“達·芬奇為蒙娜麗莎畫像”,似與瓦薩里的說法合轍,可僅寥寥數(shù)語,未涉及畫像下落。

如同《圣熱羅姆》和《三王瞻禮》兩幅畫作一樣,達·芬奇的《蒙娜麗莎》沒有完成,而盧浮宮珍藏的畫像卻臻于完美。尤其令人奇怪的是,瓦薩里記述的“蒙娜麗莎”肖像細(xì)節(jié)甚詳,稱達·芬奇畫筆下,淑女的眼睫毛和雙眉紋路細(xì)致,栩栩如生。但有心人發(fā)現(xiàn),盧浮宮里的“蒙娜麗莎”臉上根本沒有眼睫和眉宇的形跡。更讓人費解的是,喬貢德是佛羅倫薩絲綢巨賈,達·芬奇為其嬌妻作畫,非但不給伊穿綾羅綢緞,反而一身玄色,猶如喪服。羅馬歷史學(xué)專家羅伯特·德·扎普利依據(jù)事實斷言:“瓦薩里之說純屬虛構(gòu)。此翁從沒有見過那幅畫,所載皆道聽途說,不足為憑。”他進一步宣稱,生意大戶喬貢德家在稅制嚴(yán)格的佛羅倫薩,收支賬目一一記錄在案。喬氏果若委托當(dāng)時已聲名遠播的達·芬奇作畫,報酬肯定不菲,然賬本上竟沒有任何記錄。他的遺囑及遺產(chǎn)冊錄里也未提及此畫,甚為反常。羅伯特·德·扎普利經(jīng)過細(xì)致的考證后肯定,盧浮宮現(xiàn)存的“蒙娜麗莎”畫像根本不是“喬貢德之妻”,而另當(dāng)有確切的歷史出處。

遲暮之年,達·芬奇在克洛·呂塞繼續(xù)作畫,完成了《圣約翰》——一幅在人物神采上超過《蒙娜麗莎》的奇妙作品。1517年10月10日,路易·阿拉貢主教來訪。陪伴主教的安東尼奧·德·貝亞蒂斯在回憶錄里說,他們在達·芬奇的作坊里看到三幅畫,一幅是《圣約翰》,一幅是《圣母、圣嬰與圣安娜》,還有一幅是朱利安·德·美第奇委托達·芬奇為其子伊波里多畫的慈母像。

朱利安·德·美第奇屬佛羅倫薩望族,其兄是教皇列奧十世(1513-1521)。依仗哥哥的權(quán)勢,朱利安一生都過著闊綽閑逸、拈花惹草的日子。一天夜晚,朱利安在烏爾比諾尋歡作樂,酗酒奸污了應(yīng)邀赴宴的貴族女子帕希霏卡·布朗蒂尼,不料使對方懷孕。1511年4月19日,帕希霏卡分娩,產(chǎn)下一男嬰,后患產(chǎn)褥熱死去。生時,這位女子因未婚懷孕羞愧不已,囑咐為她助產(chǎn)的女友說,若自己活不下來,要將嬰兒處死。助產(chǎn)婦憐憫小生命,于復(fù)活節(jié)之夜將新生兒抱到圣克萊爾教堂,放在門廊下離去。教堂根據(jù)母親留在襁褓里的一枚標(biāo)記,找到了生父。朱利安·德·美第奇沒有子嗣,認(rèn)了帕希霏卡·布朗蒂尼生下的男孩兒,取名伊波里多。這樣,棄嬰頭頂戴上了“德·美第奇”家族的徽號,徹底改變了私生子的低賤身份。現(xiàn)今,烏爾比諾大學(xué)圖書館內(nèi)保存著“棄兒”身世的文書,有案可查。伊波里多·德·美第奇后來晉升主教,24歲時遭謀殺。

伊波里多幼時深得父親寵愛。朱利安·德·美第奇找到當(dāng)時在佛羅倫薩的達·芬奇,請他為小伊波里多畫一幅理想的慈母肖像,供其子追思母親,聊慰幼小孤苦的心靈。達·芬奇欣然接受了這項委托。帕希霏卡紅顏薄命,音容不再,達·芬奇只能憑想像繪畫。恰巧,達·芬奇本人的童年也十分凄慘。他母親本是個女仆,被主人糟蹋,像帕希霏卡一樣產(chǎn)下一個苦命的私生子,數(shù)十年后才得到父親承認(rèn)。達·芬奇以一個孤兒的親身感受,特別是對母愛的懷戀,繪出了一個慈母朝自己孩子顯露的微笑。實際上,這幅畫的恰切名稱應(yīng)該是“慈母的微笑”。

羅伯特·德·扎普利認(rèn)定,由法王弗朗索瓦一世購買,而今陳列在盧浮宮里的“蒙娜麗莎”,正是朱利安·德·美第奇讓達·芬奇為其子伊波里多畫的那幅作品。該畫與喬貢德之妻蒙娜麗莎毫無關(guān)系。瓦薩里之說純屬誤傳。更何況,他連畫面上有飄渺山水風(fēng)光背景都毫不知曉。

最可信的,應(yīng)該是德·貝亞蒂斯之說。貝氏陪同阿拉貢主教在克洛·呂塞堡見到達·芬奇及其珍視的三幅作品,他的筆錄系由老畫家親口所述,從而破除了所傳“蒙娜麗莎”的偶像神話。

那么,真正的喬貢德之妻“蒙娜麗莎”畫像究竟哪兒去了?德國漢堡的藝術(shù)歷史學(xué)家亞歷山大·貝里格等研究學(xué)者跟意大利藝術(shù)史專家羅伯特·德·扎普利持同一觀點。他們到盧浮宮考察,確信“此蒙娜麗莎非彼蒙娜麗莎”,因而去找尋“彼蒙娜麗莎”的蹤跡。根據(jù)他們的調(diào)查結(jié)果,名為“蒙娜麗莎”的畫作與達·芬奇生前親近助手、被其昵稱為“頑童”的薩拉伊有關(guān)。在1516年應(yīng)弗朗索瓦一世邀請赴法國昂布瓦茲的克洛—呂塞古堡之前,達·芬奇讓薩拉伊挑選數(shù)幅自己的繪畫保存,薩拉伊要了達·芬奇幾幅未完成的作品,其中就有“蒙娜麗莎”和“麗達與天鵝”等,回到家鄉(xiāng)米蘭。達·芬奇逝世,骨灰撒在盧瓦爾河谷不久,薩拉伊也神秘死去。人們在其遺產(chǎn)名錄里看到有“蒙娜麗莎”肖像,而畫幅本身卻杳無音訊,想必也跟保存者一起神秘地永遠消逝,讓人不禁嘆息從此在世界畫壇與“蒙娜麗莎”訣別。

歲月似水,從我第一次到巴黎,塞納河橋下不經(jīng)意已流逝了將近四十載光陰。憶想當(dāng)年首度在盧浮宮一睹“蒙娜麗莎”芳容,感受的是美姝莞爾一笑,深奧莫測。于今再到盧浮宮審視這幅畫像,卻另有一番迥然不同的感觸,覺得彼美并非是在茫茫宇宙莫名其妙地微笑,更不再那般神秘。喏,畫中人不是誤傳的喬貢德之妻“蒙娜麗莎”,而是大畫家達·芬奇為一個孤兒臆想的慈母,抑或恰是他自己那位終生含怨的母親。難怪一位在盧浮宮守護其旁30余載的老者坦言:“有些日子,她根本就不笑。”概因這位怨婦內(nèi)心有難言之隱,只在看著自己孩子的時刻才露出甜美,而又略含幾分悲涼的微笑。

簡言之,達·芬奇這幅肖像畫即使不按真實歷史叫《帕希霏卡》,也應(yīng)改名為“慈母的微笑”。一念及此,我頓感這能在浮世終矯其枉,返璞歸真的“微笑”格外親切,顯得那般真實誠樸,證明了一個生活中的真諦:世上唯有母親的微笑最慈愛,最暖人心房。

(沈大力)