-

沒有記錄!

為何要了解漢字

2015/2/28 12:03:25 點擊數: 【字體:大 中 小】

編者按:《細說漢字:1000個漢字的起源與演變》是一本介紹漢字基本知識的普及讀物。原書曾在上世紀80年代以《漢字例話》《漢字例話續編》刊行于世,深受讀者喜愛。后來出版社將兩冊合于一本,改為現書名再次修訂出版,并選配了與內容相關的460余副掛圖。

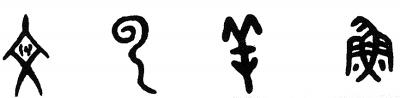

全書以1000個有代表性的常用漢字為例,分別說明它們是如何由甲骨文、金文向小篆、楷書、簡化字演變的;同時通過形體分析,具體地解釋了每個字的字形與字義的內在關系;還以古代詩文中的例句為證,述及了每個字的本義、引申義和假借義;并對某些容易認錯、讀錯、用錯的字,分別從形、音、義等方面作出比較,指出產生錯誤的原因和糾正錯誤的方法。

下文為著名學者李學勤當年為《漢字例話》一書所作序言,對該書作者在釋讀漢字以及研究中國古代文化方面的貢獻作出了精當的評價,特此刊出,以饗讀者。

寧夏大學左民安同志的大著《漢字例話》正編剛剛問世時,蒙他寄賜一部,我快讀之下,獲益甚多。后來他又送來《漢字例話》續編原稿,使我對其治學方法和規模進一步有所認識,可是我們暌隔山水,殊以尚未識荊為憾。不久,民安同志偕夫人姜翠萱同志特意前來北京,得以相見,接談間其樸實的風貌、沉潛的氣質,給我以深刻印象,于是相訂以學術長相交往。誰料《漢字例話》續編未及出書,民安同志溘然早逝,我們見面的緣分竟然止此。

漢語是世界上使用人數最多的語言,漢字又是起源最早的文字之一。在中國以外,還有一些古代文明也創造了文字,但大多久已失墜湮滅,只是到近代才重新被發現和釋讀。漢字的傳統沒有中斷,并且影響廣泛,為日本等鄰國所采用,有的學者曾有“漢字文化圈”的提法。漢字稱得上源遠流長,異常豐富。

正因為漢字有長達幾千年的歷史,其衍變發展特別繁多復雜。大家知道,公元前221年秦始皇重新統一中國,推行以原來的秦國字體統一全國文字的政策,取得成功。隨后漢代的人們,對先秦時期秦國以外的字體已經不能盡識。東漢時學者許慎作《說文解字》,對所收錄的九千多個漢字加以說明解析,奠定了漢字文字學的基礎。這部書兼采古文、籀文,又開啟了先秦古文字的系統研究。自此以后,歷朝研究文字源流的學者屈指難數,有很多貢獻。尤其是北宋以后,金石學昌盛,拓展了漢字研究的領域。現代考古學在中國的建立,更使這方面的探討獲得科學依據,進入嶄新的境界。

現代海內外研究漢字文字學的學者眾多,著作汗牛充棟,不過很多有關作品是相當專門的,并不適合對漢字有興趣的大眾的需要。事實上,需要有關漢字的知識的人是很多的。我們在日常生活中,常常可以聽到有人問某個字為什么這樣寫、這樣讀或這樣講,他們正是要求文字學的基本知識。研究漢字文字學的學者,有責任把這方面現代水平的知識提供給他們。

了解漢字不僅可以使大家更準確地使用漢字,還能夠增進我們對中國古代文化的體會認識。一種文字的形成,總是和特定的文化分不開的。有的研究者通過分析漢字的形、音、義,獲得了大量文化史的信息。例如過去閩縣程樹德先生著《說文稽古編》,抽繹推求,有許多創見。只是他僅據《說文解字》,對于考古發現的多種古文字尚少涉及。海城于省吾先生也有鑒于此,在《甲骨文字釋林》自序中說:“中國古文字中的某些象形字和會意字,往往形象地反映了古代社會活動的實際情況,可見文字的本身也是很珍貴的史料。”這指出了漢字研究在文化史探索方面的重要性。

寫一部深入淺出的漢字文字學書,是不容易的。這一類書雖出版過不少,內容精當的仍然不多。原因是,要想寫好這類書,必須在文字學這一博大宏深的學科中有多年的涵泳心得。清代的《說文》大家王筠,著作甚豐,可是他還專門寫了一本《文字蒙求》,把當時水平的知識介紹給學習者。左民安同志的《漢字例話》正續編,以新穎的列舉形式,將許多重要文字的源流演變,形、音、義各方面的特點,條分縷析,揭示無遺,這正和王筠的《文字蒙求》一樣,是要以金針度人,而《漢字例話》的深度、廣度,又遠非《文字蒙求》所能比。這是現代學術的發展水平,也是民安同志的苦心孤詣所致。

由于《漢字例話》一書文筆生動,選例富于趣味,會使本來非常專門枯燥的文字學知識為眾多讀者所接受。借這部書把文字學傳播到學習和使用漢字的社會大眾中去,是作者左民安同志多年的愿望,也將使他的辛勤工作長遠為大家所紀念。

作者:李學勤(本文標題為編者所加)