-

沒有記錄!

絮語尺牘

2016/2/1 13:59:20 點擊數: 【字體:大 中 小】

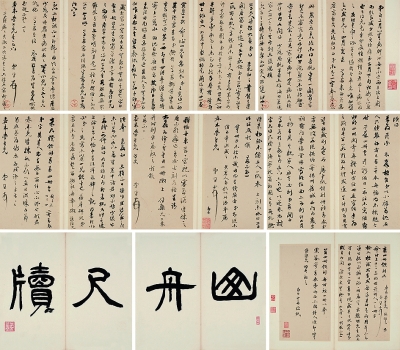

行書尺牘冊 梁書同(1723—1815) 扉頁:山舟尺牘(中國嘉德供圖)

“尺牘”者,書信是也,最早為一種文體的名稱。古人寫信,一開始寫在木板上,“牘”,即是我國古代書寫用的木簡。用一尺長的木簡作書信,故稱“尺牘”。為了與“簡牘”區別開來,古人把作為書信的“尺牘”用另一塊木板覆蓋,稱為“檢”,在“檢”上簽字稱為“署”,“署名”就是由此而來。有的“檢”上還有一塊凹陷的裝飾稱為“函”,這就是今天“信函”“函件”的由來。隨著時代的發展,“尺牘”的名稱也進而精細化。如書寫在木板上的稱為“札”,或曰“牘”,書寫在竹片上的稱為“簡”,而書寫在布帛上的稱為“帖”,因此,書信又叫“尺牘”“書札”“手札”“手簡”等。我國魏晉時代的名帖,幾乎都是“尺牘”。

私人之間的書信往來為書法的發展提供了廣闊的空間和舞臺。代表我國書法最高成就的作品就是“尺牘”。如“書圣”東晉王羲之的《快雪時晴帖》《寒切帖》,西晉文學家、書法家陸機的《平復帖》等。故此,“尺牘”是研究中國古人生活方式、行為習慣、審美情趣、道德修養乃至書法藝術的一個重要媒介。

我國書法的形制最初由工具材料所決定,縱式書寫方式起源于殷商時期的甲骨文,而后經摩崖、壁畫、碑碣的一再認同,最終發展為“立軸”“屏條”“對聯”等自上而下的書寫形制。古人還發明了橫向書寫格式,由最初的“匾額”,發展為“橫批”和“手卷”。書法成為揮灑人們精神意趣的最佳表現手段。中國的書法可以說是由最具實用功能而又帶有私密封閉性質的“尺牘”開始,逐漸走向多樣化的表現形式和開放的空間形態,由“尺牘”演變為“書(詩)稿”“奏章”“誄文”“匾額”“楹聯”“扇面”“屏條”“斗方”等多種可能的表現形式,也就在情理之中。

我國書法發展又始終與形制的發展緊密聯系在一起。比如魏晉時代的“尺牘”是書寫在絹素上的,是書法形制中的“小品”,寥寥數筆,十分自然隨意。各個歷史時期的“尺牘”都有不同的審美特點:跌宕起伏的魏晉時代秀美遒勁,大國盛世的唐代博大雄渾,文化繁榮的兩宋(北宋和南宋)時期跌宕縱橫,橫跨歐亞大陸的元代灑脫儒雅,創造出七下西洋壯舉的明代豪放恣肆,開創“康乾盛世”的清代變化多姿,為我們繪就了璀璨的中國書法長卷。在傳世的尺牘書跡中,材質主要是布、絹、帛、紙,內容則多是涉及私人事件的家書。

書信,其實用價值就是表達情感,或噓寒問暖,或講學論道,或達朋友之誼,或述夫妻衷腸、戀人別意,各種喜、怒、哀、樂都在這里有淋漓盡致的表陳,所以“詩圣”杜甫說:“烽火連三月,家書抵萬金。”如今,這些實用的“尺牘”歷經歲月考驗,愈發彰顯出它們歷久彌新的教育意義,而成為我們最醇最美的學習對象。

開創“漢武盛世”的西漢武帝劉徹時期,以《子虛賦》《上林賦》而深得漢武帝賞識的才子司馬相如入朝做官,漸而對遠在家鄉的結發妻子——一代才女卓文君的感情逐漸冷淡,寫了一封短信給妻子,內容僅有“一二三四五六七八九十百千萬”幾個數字。知書達理的卓文君見信后,心領神會,傷心不已,遂據這些數字寫了一封暢抒相思別離之情的回信給丈夫:“一別之后,兩地相思,只道是三四月,又誰知五六年,七弦琴無心彈,八行書無可傳,九連環從中折斷,十里長亭望眼欲穿。百相思,千系念,萬般無奈把郎怨……”司馬相如見信后慚愧內疚,斷了雜念,從此與愛妻卓文君恩愛如初,白頭偕老,兩人的愛情故事成為“愿得一人心,白頭不相離”的經典佳話。唐代大詩人白居易為官清廉,新婚不久,即寫《贈內》家書與妻共勉:“蔬菜足充饑,何必膏粱珍。繒絮足御寒,何必錦繡文。君家有貽訓,清白遺子孫。”南宋文學家周紫芝在《竹坡詩話》中記了載一個廉吏的典故。博州某官員,夜晚熄滅官燭,點起私燭看家書,可謂清廉官吏之典型。明代官至兵部主事的張弼為官清廉,嚴于律己,嚴格管束家人,深得民心,他寫的《寄內》家書頗有教育意義:“四兒六歲五兒三,莫把肥甘習口饞。清白傳家無我愧,詩書事業要人擔。三餐淡飯何須酒,一箸黃韭略有鹽。聞說有人曾餓死,算來原不為官廉。”在詩中諄諄告誡妻子,生活要艱苦樸素,過日子要勤勞節儉。對子女不能溺愛嬌慣,要授之以詩書事業,傳之以清白家風,將來才能堪當大用。明代才女、文學家鄭淑云在寫給兒子的家信中諄諄叮囑:“閱兒信,謂一身備有三窮:用世頗殷,乃窮于遇;待人頗恕,乃窮于交;反身頗嚴,乃窮于行。昔司馬子長云:然虞卿非窮愁,亦不能著書以自見于后世云。是窮亦未嘗無益于人,吾兒當以是自勵也!”讀來受益匪淺,真慈母良言。

清代被百姓譽為“馬青天”,先后主政山西、貴州、廣西、廣東的一代廉吏馬丕瑤為清末一品頂戴,為官30多年,忠心愛民、政績卓著。馬丕瑤死后,光緒皇帝親筆題寫“鞠躬盡瘁”“百官楷模”匾額相賜,并親自撰寫祭文予以褒獎和表彰。馬氏家訓要求全家人都要誠信莊重,各盡其責,各盡其道,和睦相處。馬丕瑤對子女家教甚嚴,他在《示二兒吉樟》家信中寫道:“立志追希文,學垂三不朽。多讀有用書,少交無益友。文章貴經畬,虛車最為丑。古人惜分陰,皇皇惟恐后。一敬勝百邪,一誠包萬有。汝父望汝成,如泰山北斗。”讀來讓人欽佩馬丕瑤確實教子有方。馬氏一門開明通達、樂于濟人的家風使其子女多有成就。馬丕瑤膝下有四男三女,長子馬吉森在家鄉彰德(今河南安陽)興修水利,發展農業,創辦廠礦企業,開河南地方民族工業之先河。次子馬吉樟恤民善施,非常重視教育事業,與他人共同籌集巨資在北京創辦了新式學堂——豫學堂,選送40名學子赴美留學,馬吉樟還是著名的書法家。馬丕瑤三女馬青霞是我國著名的資產階級民主革命家、教育家、社會活動家。她工詩善畫,才華橫溢,為人寬厚,樂善好施,巨資捐助公益和慈善事業。她重視教育事業,創辦了多所學校。她追隨孫中山先生投身革命,成為當時著名的革命志士。1922年愛國將領馮玉祥主政河南,馬青霞毅然將數百萬家產捐獻國家。“南秋瑾,北青霞”在民國初年的大江南北廣為流傳。

梁啟超先生也極為重視子女教育,一生寫給子女400多封家書,這些家書前后持續15年,寫作時間有的是深夜兩三點鐘,有的是清晨起床后,只要稍有時間,他總要給孩子們叮囑幾句。在兒女面前,他是一位極風趣、極慈祥、寬厚而溫和的好父親。梁啟超在信中教導兒子梁思成“莫問收獲,但問耕耘”,要兒子梁思成“一方面不可驕盈自滿,一面又不可怯弱自餒,盡自己能力做去,做到哪里是哪里,如此則可以無入而不自得,而于社會亦總有多少貢獻”。他教導兒子梁思忠:“一個人若是在舒服的環境中會消磨志氣,那么在困苦懊喪的環境中也一定會消磨志氣……我自己常常感覺我要自己做青年的人格模范,最少也要不愧做你們姊妹弟兄的模范。我又很相信我的孩子們,個個都會受我這種遺傳和教訓,不會因為環境的困苦或舒服而墮落。”他教導女兒梁思莊:“多走些地方(獨立的),多認識些朋友,性格格外活潑些,甚好甚好,但擇友是最要緊的事,宜慎重留意,不可和輕浮的人多親近。”他在給孩子們的信中反復強調學習要“求理解”,不要“強記”,并且一再告誡要勞逸結合,“多游戲運動”。正因如此,才成就了梁思成在清華大學求學期間,各科成績優秀,業余愛好十分廣泛。梁思成是清華大學銅管樂隊的隊長,還在全校運動會上獲得過跳高第一名。在梁啟超先生的精心培育之下,其九個兒女,個個成才,在各自的領域內都成就非凡。

著名愛國翻譯家傅雷先生的《傅雷家書》反復重印,讀之讓眾多讀者如飲瓊漿。當傅雷先生身處困境之時,仍然堅持要求尚在英國的兒子、后來被譽為“鋼琴詩人”的著名鋼琴家傅聰使用母語中文通信,并對傅聰在通信中引述中國經典古籍《論語》中的一段經典名言感到非常欣慰。雖為翻譯家,但傅雷先生始終把本民族的語言文字視為立身之本,他真摯的愛國主義情思至今仍令人感奮不已。

“尺牘書疏,千里面目”。書信能“恢萬里而無閡”,打破空間的阻隔,使讀者如聞其聲,如見其人;書信也能“通億載而為津”,讓后人窺知作者的心靈,并為之感動、沉醉。這些書信名篇或妙趣橫生,或精警深邃,或率直發露,或簡潔明快,或文采斐然,或樸實感人,或長或短,或莊或諧,風格各異,任情揮灑。當我們以幾近憐香惜玉的心態,去面對一封封擺在面前的“尺牘”時,一種久違的溫馨便彌漫在我們周圍。一種情緒,一種精神,一種氛圍,是今人與古人超越時空的對話,是現實與歷史的溝通。一封封書信就是一顆顆袒露的心靈,感人肺腑,沁人心脾,正像詩人郭小川所謳歌的那樣:“舒心的酒,千杯不醉;知心的話,萬言不贅。”

(趙峰)