-

沒有記錄!

剪紙芳蹤何處尋

2013/5/27 10:09:38 點擊數: 【字體:大 中 小】

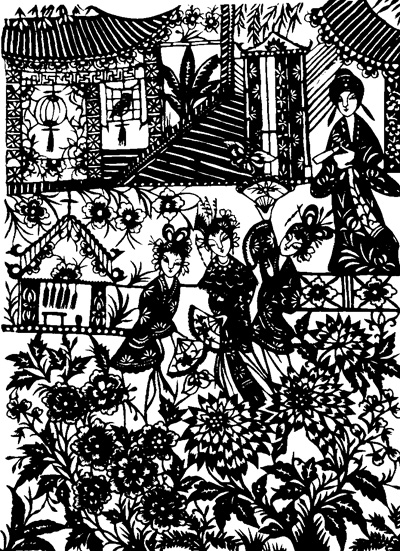

漳浦剪紙·西廂記

黃素作

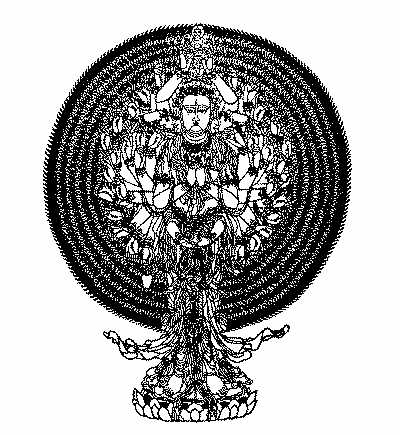

樂清剪紙·千目千手觀音

林邦棟作

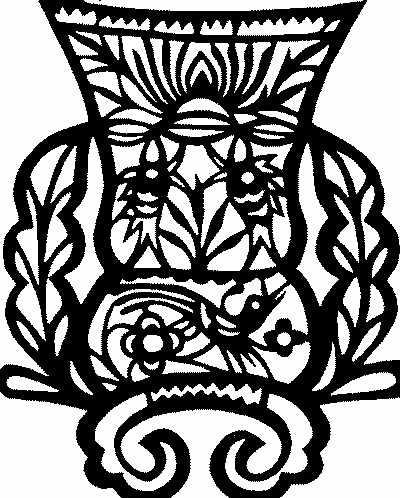

蔚縣剪紙·壽字

周淑英作

為了方便海外華僑華人、留學生及中國藝術愛好者詳細了解中國非物質文化遺產,本版自今日起開設“非遺尋蹤”欄目,每期一個主題,像剪紙、年畫、刺繡、版畫、石刻、碑刻等。您將從文中看到這些非物質文化遺產的發展史、藝術特色、代表性傳承人以及所在地、交通等,敬請留意。

——編者

千百年來,在中國廣袤的大地上,流傳著種種老百姓自己創作和欣賞的藝術,剪紙就是其中的一種。2006年,經國務院批準,剪紙被列入第一批國家級非物質文化遺產名錄。2009年,又被列入聯合國教科文組織“人類非物質文化遺產代表作名錄”。

剪紙,是用剪刀或刻刀在紙上剪刻花紋,用于裝點生活或配合其他民俗活動的一種民間美術。包括窗花、門箋、墻花、頂棚花、燈花、花樣、喜花、春花、壽花等。剪紙在中國具有廣泛的群眾基礎,它交融于各族人民的社會生活之中,是各種民俗活動的重要組成部分。剪紙作品傳承至今的視覺形象和造型風格,蘊涵了豐富的歷史文化信息,表達了廣大民眾的社會認知、道德觀念、實踐經驗、生活理想和審美情趣,具有認知、教化、表意、抒情、娛樂、交往等多重社會價值。

源于漢代

剪紙在中國有著悠久的歷史。作為在平面薄片上進行鏤空成圖的藝術,中國剪紙的起源是在公元前的西漢時代,當時人們運用薄片材料,通過鏤空雕刻的技法制成工藝品,早在未出現紙時就已流行,即以雕、鏤、剔、刻、剪的技法在金箔、皮革、絹帛、樹葉等上面剪刻紋樣。

剪紙藝術的歷史,即真正意義上的剪紙,應當從紙的出現開始。漢代,紙的發明促進了剪紙的發展與普及。目前,我國現存最早的剪紙實物,是在新疆維吾爾自治區吐魯番阿斯塔那古墓出土的“對馬”、“對猴”團花剪紙。據考證,這些剪紙屬于我國南北朝時期的作品,約在公元460年,距今已有1500多年的歷史。

詩人杜甫在《彭衙行》一詩中寫道:“暖湯濯我足,剪紙招吾魂”,可見在唐代,剪紙招魂風俗已經盛行。到宋代,隨著城市經濟的發展,造紙業的成熟,極大地促進了民間剪紙的普及。例如,剪紙作品成為民間禮品的“禮花”、貼于窗上的“窗花”或用于燈彩及茶盞的裝飾等。到南宋時期,已經出現了以剪紙為職業的行業藝人。明清時,剪紙藝術走向成熟,并達到鼎盛。當時在社會上流傳的剪紙品種繁多,工藝精巧,應用廣泛。節慶祝福、婚俗禮儀、祭祀喪葬、生活服飾、家具裝飾等,處處可見剪紙的身影,可以說已經成為全民性的藝術。

1949年新中國成立后,在“百花齊放、推陳出新”文藝方針的指導下,民間藝術家們學習、繼承、發展了民間剪紙的優秀傳統和藝術形式,創作了大量表現現實生活的新剪紙,開拓了剪紙創作的道路,豐富了中國民間美術的形式和內容。

走出國門

近年來,中國剪紙藝術逐漸走出國門,走向世界。尤其在2009年入選聯合國教科文組織“人類非物質文化遺產代表作名錄”后,其國際知名度越來越高,各種展覽、交流活動蓬勃開展。像2012年3月,文化部中外文化交流中心在美國紐約、拉斯維加斯和舊金山舉辦了“中國山西省中陽民俗剪紙藝術展”暨剪紙藝術現場交流活動;2013年2月,作為文化部“歡樂春節”活動的一項重要內容,河北蔚縣剪紙文化周在法國巴黎文化中心、德國柏林文化中心等舉辦。還有,由各地文化部門組織的中國剪紙藝術展覽、講座、培訓等活動走進奧地利、蒙古、毛里求斯、塞舌爾等國家,受到了國外觀眾和媒體的一致好評。

剪紙之鄉

由于中國各地域文化傳統、風俗習慣的不同,民間剪紙也形成了多樣的地域特色。總體來說,以陜西、河北、山東等地為代表的北方剪紙風格單純質樸、豪放粗獷;以浙江、福建、廣東為代表的南方剪紙風格玲瓏剔透、秀麗纖細。

在國務院公布的三批1219項國家級非物質文化遺產項目中,蔚縣剪紙、豐寧滿族剪紙、中陽剪紙、樂清細紋刻紙、廣東剪紙、傣族剪紙、安塞剪紙、廣靈染色剪紙、和林格爾剪紙、建平剪紙、漳浦剪紙、瑞昌剪紙、延川剪紙等名列其中,它們所在的地區被文化部命名為“中國民間剪紙藝術之鄉”。

樂清細紋刻紙

俗稱“龍船花”,至今已有700余年歷史,被譽為“中國剪紙的南宗代表”。早期剪紙以剪為主要手段。隨著南宋“龍船燈”的出現,從以剪為主變為以刻代剪。

樂清細紋刻紙纖細優美,其刀法精妙入微,挺拔有力,圖案細如發絲,工而不膩,纖而不繁,表現力十分豐富。纖秀細致是其最突出的特點,最細的在1厘米之內有11條細線,需刻22刀。

樂清細紋刻紙內容豐富,有民間戲曲、花鳥魚蟲、花卉瓜果、山水人物、生活場景、家禽六畜、幾何紋樣等。在形式上靈活多變,有的剪紙竟有里、中、外3層,里層為主題圖案,中間為細紋,外層是花鳥、草蟲、動物之類的紋樣。

交通指南

樂清市地處浙江東南沿海,甌江口北岸,交通便利,甬臺溫高速公路、甬臺溫鐵路、104國道等橫貫樂清市南北。

樂清細紋刻紙主要集中在樂清市象陽鎮的寺前村、后橫村,北白象鎮的東才村及樂成鎮、柳市鎮、翁垟鎮等地。

代表性傳承人 林邦棟,樂清市人,14歲隨父學藝,其多幅作品被中國美術館及德國、法國和美國等國家博物館收藏。2006年,林邦棟被授予“中國工藝美術大師”稱號,2007被文化部命名為樂清細紋刻紙國家級非物質文化遺產項目代表性傳承人。

漳浦剪紙

漳浦是福建省有名的剪紙之鄉,剪紙藝術源遠流長,自唐代起代代相傳至今。在《漳浦縣志》上,有“張燈燭,剪采為花,備極工巧”的記載。最初漳浦剪紙只是作為刺繡的底樣,稱為“鉸花”,隨著民間民俗活動的盛行和受北方剪紙文化的影響,漳浦剪紙開始應用于各種歲時節令、喜慶和祭拜活動。其構圖豐滿、對稱平衡、線條連貫簡練、連接自然、細膩雅致,在表現手法上,以陽剪為主、陰剪為輔,陽剪和陰剪互為補充,密切配合,使整個畫面主次分明,錯落有致,富有層次感。由于漳浦地處沿海地區,多以水族形象入畫是漳浦剪紙的特色之一。

交通指南

漳浦縣位于福建省南部沿海,屬漳州地區,東臨臺灣海峽與臺灣隔海相望,距漳州市區約56公里。

代表性傳承人

陳秋日,漳浦人,14歲起就師承漳浦第一代著名剪紙人陳金,延續了陳金剪紙纖巧細膩的風格。陳金老師去世后,又承襲“八閩第一剪”黃素雄渾豪放的藝術風格。陳秋日的剪紙作品構圖端莊大氣、刻畫纖毫入微,神韻飽滿濃厚,意味深遠綿長,她繼承傳統又自成一家,是南方剪紙的典型代表。2009,被文化部命名為漳浦剪紙國家級非物質文化遺產項目代表性傳承人。

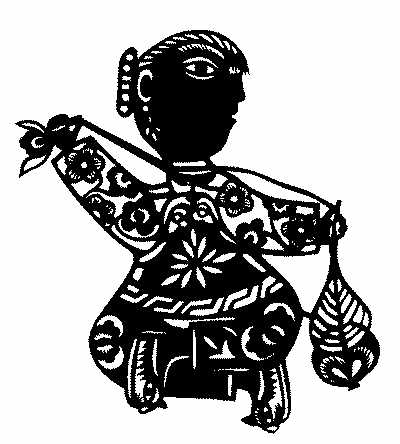

安塞剪紙

流行于陜西省安塞縣。大凡喜慶的日子,安塞人都要鉸剪紙、貼窗花。臨近年關,家家戶戶的窗戶上貼滿了紅紅綠綠的剪紙,一個村子就是一個剪紙藝術展覽會。

安塞剪紙不僅造型美觀,剪工精致,而且具有深邃的歷史文化內涵,包含了美學、歷史學、哲學、民俗學、考古學、文化人類學等方方面面。其形式包括窗花、窯頂花、衣物佩飾花樣、婚嫁剪紙、神龕剪紙等。內容多為花鳥、魚蟲、瓜果、蔬菜、家禽、走獸、人物等,集中表現了陜北的勞動生活和風情習俗。

交通指南

安塞縣位于陜西省北部,延安市正北,從延安市到安塞縣約45分鐘車程。

代表性傳承人

李秀芳,安塞縣沿河灣鎮賈家洼村村民,現住安塞縣城,是安塞縣著名民間藝術家、民間藝術大師。她自幼愛好剪紙,1982年曾應法中友好協會邀請到法國訪問、表演,用一把普通的小剪刀,征服了觀眾,也是安塞縣第一個走出國門的剪紙藝人。她的作品《老鼠娶親》、《貓頭鷹》、《鴨子吃白菜》、《鳳凰戲牡丹》、《百龍圖》等造型獨特,惟妙惟肖,多幅作品收藏于法國沙龍藝術館和國家美術館。2007年,李秀芳被文化部命名為安塞剪紙國家級非物質文化遺產項目代表性傳承人。

蔚縣剪紙

俗稱“蔚縣窗花”,是唯一以陰刻為主的點彩剪紙,有“三分刀工七分染”之說。其構圖充實飽滿,造型生動,色彩絢麗璀璨,工藝渾厚而細膩,精巧而淳樸。

傳統蔚縣窗花所表現的題材主要有戲曲人物及臉譜、翎毛花卉、魚獸草蟲等。其中,戲曲人物最具特色,也是最受老百姓歡迎的部分。蔚縣彩色窗花有鮮明的地域個性,在各地剪紙中獨樹一幟,涌現出一批著名的剪紙藝術家。

目前,蔚縣有16個鄉鎮96個行政村分布著剪紙藝人,其中剪紙專業村28個,剪紙專業戶1100戶,從業人員3萬余人。其中,剪紙藝術的產值已占到全縣GDP的4%,年收入2億多元。

交通指南

蔚縣位于河北省西北部,東臨京津,南接保定,國道109線、112線,張石高速公路從蔚縣交貫而過,交通便利。

代表性傳承人

周兆明,蔚縣南張莊村人。他自幼跟隨父親學習剪紙,15歲就掌握了設計畫樣、刀工、染色等全套的刻紙基本功。從藝近50年來,創作剪紙作品6000余幅。他的剪紙作品獨到之處在于染色與陰陽刻相結合,已遠銷40多個國家和地區。2007年,周兆明被文化部命名為蔚縣剪紙國家級非物質文化遺產項目代表性傳承人。(原標題:剪紙芳蹤何處尋)