-

沒有記錄!

莫高窟堅守者:保護傳承世界遺產的文化自覺與擔當

2016/3/9 15:19:35 點擊數: 【字體:大 中 小】

莫高窟第159窟 西壁龕內南側 脅侍菩薩(中唐) 吳健攝

莫高窟九層樓 吳健攝

莫高窟第158窟 西壁佛壇 釋迦涅槃像(中唐) 吳健攝

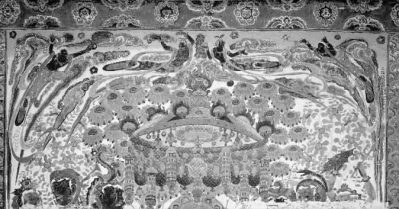

莫高窟第320窟 南壁 散花飛天(盛唐) 孫志軍攝

2月24日晚,我在敦煌的家中看到《新聞聯播》播出李克強總理主持召開國務院常務會議部署文物保護工作,對加強文物保護與合理利用等提出明確要求的新聞。

3月5日,我在人民大會堂又聽了李克強總理所作的政府工作報告,其中提到“加強文化遺產保護利用”。作為一名畢生從事文物事業的基層工作者,學習后倍感親切、倍感激動。回顧敦煌研究院走過的歷程,深深體會到黨和政府關于文物工作一系列方針政策的無比正確。正是在這些方針政策指引下,一代又一代莫高窟堅守者不斷增強保護傳承祖國文化遺產的自覺,在困難與挑戰面前敢于擔當,不懈創新,使千年遺產重新煥發青春。

敦煌有歷史記載已2000多年。它位于甘肅省河西走廊西端。漢唐時期的敦煌,東可到達長安、洛陽,西可通向古代西域(新疆),經西域南北兩道,越過帕米爾高原,可通向中亞、南亞印度、西亞波斯,乃至地中海的古希臘、古埃及;向北越過戈壁沙漠,沿天山北麓西行進入草原絲綢之路,是古絲綢之路上的一個“咽喉之地”。這個時期,西部邊陲的敦煌既是東西方貿易的中轉站,也是宗教、文化和知識的交匯處。莫高窟就是古代中西文化在敦煌交匯交融的載體和結晶。

聞名遐邇的世界文化遺產莫高窟建造于公元4—14世紀,以其彩塑和壁畫,及藏經洞出土文獻聞名于世。世界上沒有一處佛教遺址能綿延千年建造,又能成為如此豐厚博大的藝術寶庫和文獻寶藏。1961年,莫高窟被國務院列為第一批全國重點文物保護單位。1987年,聯合國教科文組織“世界遺產委員會”主席團第十一屆會議審議批準,將莫高窟列入世界文化遺產名錄。批準文件指出:“莫高窟符合世界文化遺產的第一、二、三、四、五、六全部六條標準”,按照遴選條件規定,文化遺產只要達到六條標準中的一條,就可列為世界文化遺產,而莫高窟符合全部六條標準,充分說明莫高窟是一處具有全世界突出意義和普遍價值的文化遺產。

16世紀中葉因嘉峪關封關,敦煌人民東遷關內,莫高窟遂被遺棄。之后400年間處于無人管理,任人破壞偷盜的境況,神圣的佛教藝術殿堂幾乎變成了破敗不堪、滿目瘡痍、病害頻生的廢墟。直到1944年收歸國有,成立國立敦煌藝術研究所(現敦煌研究院前身),才開始得到保護和管理。

敦煌研究院誕生于抗日戰爭的艱難時期,成長于萬象更新的新中國發展之時,壯大于日新月異的改革開放之后。1944年國立敦煌藝術研究所成立,以常書鴻為首的一批志士仁人、青年學子遠離城市,來到大漠戈壁,艱苦奮斗,初創基業;1950年,更名為敦煌文物研究所,得到黨和國家領導人的高度重視,文化部確定了“保護、研究、弘揚”的辦所方針,20世紀60年代初國家困難時期,周恩來總理批示撥出巨款加固瀕危的莫高窟;改革開放后,鄧小平同志來莫高窟視察,非常關注莫高窟的保護,指示有關部門解決了莫高窟面臨的突出困難。1984年,甘肅省委、省政府決定,擴建敦煌文物研究所為敦煌研究院,擴大編制、增加部門、匯聚人才、改善條件,莫高窟事業迎來了發展春天,邁入科學保護、弘揚傳播、成果競秀、國際合作的嶄新階段。

建所伊始,常書鴻、段文杰等為代表的藝術家初到莫高窟,放下行李就進入洞窟,精美的壁畫彩塑令他們如癡如醉。他們在此堅守一生,始終心存一夢,就是想把精美的壁畫全部臨摹下來,想完好地保存莫高窟。常先生、段先生的這個夢也成為70多年來一代代莫高窟堅守者追求的目標和文化自覺。他們始終重視保護,并隨著時代發展和認識的深化,從理念到實踐不斷地探索、完善。這種重保護的理念成為敦煌研究院的傳統,一路求索前進,特別是到了20世紀80年代中期莫高窟列入世界文化遺產名錄后,國家向國際社會莊嚴承諾的有效保護和管理莫高窟成為敦煌研究院不懈追求的目標,勇于擔當,集腋成裘,夢想成真。

“保護是第一位的”

保護是第一要義 作為保管機構的敦煌研究院,始終嚴格執行國家的“保護為主、搶救第一、合理利用、加強管理”的文物保護總方針,任何時候都把保護放在首位。莫高窟的保護、研究、弘揚和管理各項主要工作各有側重,又互有聯系。莫高窟與許許多多文化遺產一樣,是屬于國家所有的物質形態的文化資源,它既有珍貴稀有的價值,又有脆弱易損的特點。一旦破壞,不可再生,將永遠消失。資深文物專家謝辰生先生說:“必須明確,保護是第一位的,保護是利用的前提和基礎。”沒有保護根本談不上利用,保護必須放在首位。

保護必須真實、完整、延續 莫高窟和其他文化遺產一樣,不僅要保護好本體,還要保護好本體賦存的環境。也就是說要真實、完整地保存莫高窟全部價值,并延續其歷史信息。為達到這一目標,敦煌研究院既要保護好莫高窟本體不同時代所有的洞窟建筑、壁畫、彩塑,又要保護好窟前的寺廟、舍利塔、地下遺址以及周邊的沙漠戈壁河流樹木人文和自然環境景觀;既著眼于當代的保護,又努力做到完完整整、原汁原味將莫高窟全部價值和歷史信息傳給子孫后代。讓子孫后代也能持續保護和有序利用。如果我們保護不好,輕則丟失了信息,降低了價值,重則造成不可挽回的損失。

“不改變原狀”的保護實踐 敦煌研究院實施了多次莫高窟崖體加固,所有加固工程方案均經過反復論證和修改,做到了既確保崖體和洞窟文物的安全,又將加固工程對原有石窟外貌特征和周圍景觀環境的影響降到最低。

為了保存莫高窟及其周圍人文和自然環境歷史格局的延續性,拆除了窟區近現代添加物;遷移了窟區前所有的工作和生活用房;完整地保護了窟區人文和自然景觀,使莫高窟保持了莊重、古樸、幽靜的歷史面貌和文化氛圍。

數量巨大、藝術精湛、內容廣博的莫高窟壁畫已經十分脆弱、病害多發。為了讓珍貴的壁畫得以長久保存,我們對它的制作材料與工藝技術、賦存的洞窟微環境、病害原因和機理深入調查、評估、分析、研究。在上述工作的基礎上,又通過對修復材料的篩選與保護效果評估,確定了不同病害防治的修復材料和工藝。70多年持續不斷的探索與實踐,搶救了許多洞窟的精美壁畫和彩塑。

多年來采用的各種保護技術,雖使莫高窟壁畫得以延年益壽,但依然阻擋不了它的逐漸褪化。敦煌研究院早已建立起以洞窟為單位的保護檔案。為了莫高窟的長久保存和永續利用,又探索采用數字技術保存敦煌壁畫。通過數字影像拍攝、色彩校正、數字圖片拼接和存貯技術,已經完成了莫高窟60多個洞窟高清數字影像拍攝和拼接,初步建立了莫高窟數字影像檔案。

即使再高超的修復技藝,也只是對已有殘損和病害壁畫的彌補,為提高保護的主動性和預見性,我們還初步完成了莫高窟監測預警運行體系的構建。該體系可及早發現和辨別壁畫、彩塑本體及其賦存環境的細微變化,不僅能為風險評估預警和盡早實施應對控制給出重要依據,也可為壁畫病害機理的研究提供必要的條件,實現莫高窟預防性保護。

20世紀80年代后期開始,敦煌研究院建立起莫高窟安全防范設施。近年建成完備的莫高窟安防系統,包括入侵報警、視頻監控、音頻復核、在線電子巡查、周界報警、安全照明、安防通訊等多個子系統。監控系統覆蓋了莫高窟所有洞窟和窟區要害部位及館藏文物,可對布防區域全面有效監控。

保護貫穿于旅游開放的全過程 讓中外游客來敦煌莫高窟欣賞它無與倫比的藝術、感受它博大精深的內涵,是敦煌研究院應有的職責。同時,頂級的價值和高度脆弱的保存狀態決定了莫高窟必須有度的、有節制的合理開放。莫高窟自1979年正式開放以來,我們始終在保護好的前提下合理利用,在利用中堅持保護,沒有為了開放去犧牲文物,也沒有為了保護就閉門謝客。我們不能把保護和利用隔離開來,不能只說保護,不顧利用,也不能只說利用,不管保護,必須把保護與利用恰如其分地聯系起來。

做到有度、有節制的合理開放,不是憑拍腦袋和根據領導意志作決定。在旅游開放過程中,我們始終重視兩個“安全”與“舒適”,既保證洞窟文物的安全舒適,也讓游客的參觀環境安全舒適。在所有開放洞窟安裝了傳感器,對進窟參觀的游客數量和停留時間,以及引起窟內微環境變化的溫度、相對濕度、二氧化碳含量進行實時的常年監測。通過長期監測與研究,確定開放洞窟內的相對濕度不能超過62%、二氧化碳含量不能超過1500ppm的臨界值和開放洞窟不能小于13平方米、每批進洞窟游客不能超過25人、日游客最大承載量為3000人次。總之,科學的監測數據為我們提供了使用有度的“度”的依據,這樣才能既保護洞窟文物,又保證游客舒適參觀。如超過洞窟微環境和日游客最大承載量的各項指標,可能會誘發壁畫病害和導致游客產生不適反應。

有度地利用遺產

監測數據表明,太小的洞窟顯然不適宜大批游客進入;有嚴重病害和正在修復的洞窟也不宜對游客開放。為了對游客負責,發揮莫高窟的教育弘揚傳承功能,我們在適宜開放的洞窟中精心挑選了不同時代,如北朝、隋唐、宋元等;不同形式,如殿堂窟、中心柱窟、大像窟、禪窟等;不同彩塑,如大佛、臥佛、成組塑像、慈善的菩薩、虔誠的弟子、威武的金剛力士像等;不同壁畫,如飛天、故事畫、經變畫、供養人像、圖案畫等,以及舉世聞名的藏經洞等代表性洞窟向游客開放,使游客在短時間內看到洞窟的精華、留下難忘的印象。看好是關鍵,聽好也很重要。由于古代佛教藝術離現代生活比較遙遠,為了讓游客看懂洞窟內容,我們配備了訓練有素的專職講解員為所有游客講解,每年對講解員的專業、外語、服務等方面進行培訓和考核,不斷將敦煌學者最新研究成果融匯到講解詞中,使深奧難懂的中古時期的佛教藝術、人文歷史,通過講解員準確優美、深入淺出的講解,融入游客腦海,揭示莫高窟精湛的藝術價值和豐厚的文化內涵。

為了進一步解讀莫高窟的文化價值,我們在莫高窟建設了敦煌石窟文物保護研究陳列中心,展示了敦煌石窟的精品復制洞窟、圖片、實物、模型、影片、文字說明、莫高窟考古出土文物和莫高窟的營建保護歷程。藏經洞文物流失之后便空空如也,為此我們修建了藏經洞陳列館,通過圖片、復制品的展示,再現了藏經洞發現、被盜的經過及其出土文獻的珍貴價值,還展示了我院藝術家們臨摹的流失國外的絹畫等藝術精品。

莫高窟是不可移動的文化遺產,為了讓它發揮更大的弘揚功能,我們主動讓幾代藝術家臨摹的莫高窟有代表性的原大原狀復制洞窟和壁畫、彩塑精品走出敦煌、走出甘肅、走出國門,在蘭州、北京、上海、杭州、深圳、臺灣、香港等地區和印度、波蘭、捷克、日本、英國、法國、美國等國家舉辦敦煌藝術展覽,近年還創新舉辦了不少數字敦煌藝術展。這些展覽均獲得極大成功,取得了良好的社會效益,敦煌藝術在國內外的影響越來越大。如2008年在中國美術館舉辦的“盛世和光”展覽,展期兩個月,參觀人數達66萬人次;2014年在浙江美術館舉辦的“煌煌大觀”展覽,展期三個月,參觀人數40余萬人次;現在正在上海舉辦的“敦煌:生靈的歌”展覽也轟動了申城。

敦煌研究院按照科學核定的日游客承載量,嚴格控制每日游客參觀數量。為了更有效地保護洞窟,讓游客得到更好的觀賞體驗,我們經過反復探索驗證,利用科技手段將洞窟壁畫、彩塑搬到洞外展示,建成了莫高窟數字展示中心,讓游客先觀看4K超高清寬銀幕電影《千年莫高》和8K超高清球幕電影《夢幻佛宮》,對敦煌藝術有了初步體驗后,再到莫高窟實體適度觀賞洞窟。游客普遍反映這種參觀方式使千年文物走出洞窟,活了起來,比單一參觀洞窟效果更好。在旅游淡季我們還主動組織當地(敦煌及其周邊市縣)民眾免費觀看上述兩部影片,豐富了他們的文化生活,加深了他們對敦煌藝術的理解和熱愛。

遺產地的嚴格管理

保護傳承工作的落實,必須規范化、系統化、法制化,以綱帶目,小中見大,協調推進,科學管理。

制定專項法規 敦煌研究院在莫高窟保護和管理工作中一貫嚴格遵循國際《保護世界文化與自然遺產公約》《國際古跡保護與修復憲章》和《中華人民共和國憲法》《中華人民共和國文物保護法》《中國文物古跡保護準則》等法律法規和行規。在甘肅省政府的支持下,我院起草了《甘肅敦煌莫高窟保護條例》(以下簡稱《條例》),經甘肅省人民代表大會常務委員會于2003年3月批準頒布實施。《條例》明確了莫高窟的保護對象、范圍,規定了文物保護管理機構的職責、應遵循的保護方針和原則,賦予我們保護管理莫高窟方面的權利、義務,應遵循的行為準則和責任。

《條例》要求我們在保護方面應當按照國家法律法規和有關規定,對莫高窟加固、修繕、修復、日常保養、人文和自然環境保護以及文物安全等等,制定相應的規章制度。《條例》還規定莫高窟保護范圍內的土地不得轉讓、抵押或者贈與、出租、出售,不得作為企業資產經營,不得用于不利于文物保護的活動。

我們依據《條例》制定了保護的規章制度,規范了保護的行為。在保護范圍內保管機構和旅游基礎設施的建設也嚴格遵守《條例》規定,在建筑布局、結構、體量、高度、色調等方面與莫高窟文化內涵和環境風貌相協調。我們自身也不在核心保護區建設商業設施,兜售商品。

《條例》制定以后,社會上有人讓敦煌研究院壓縮莫高窟保護范圍,企圖在保護范圍內搞開發建設;有人在保護范圍里修建了不該建的設施;還有人提出了讓莫高窟“捆綁上市”、在莫高窟搞不當開發建設、把莫高窟交給企業經營等建議,我們都依法、依《條例》進行了解釋與制止。

《條例》要求我們在利用方面必須遵守文物保護工作方針,科學確定莫高窟旅游環境容量、限制游客數量,還要求制定目標明確的短期和長期的游客管理規劃。我們根據《文物保護法》《條例》,制定了有利于保護洞窟文物和游客觀賞的洞窟開放標準、洞窟開放使用管理制度、洞窟輪流開放制度、洞窟監控辦法。針對旅游旺季游客不斷增加的情況,我們還制定了有效疏導和控制游客數量的游客參觀線路和預約制度。還定期通過游客問卷調查,收集游客類型、游客滿意度、游客預期值、游客行為觀察等信息,從中發現和糾正旅游開放工作存在的問題,采納游客的建議,提升游客管理服務質量和游客滿意度。

《條例》為莫高窟的保護、利用與管理提供了強有力的法律支撐和法律保障。

制定保護規劃 莫高窟的保護是項艱巨而復雜的系統工程,要有明確的保護方向、保護目標、保護原則、保護措施。敦煌研究院與美國蓋蒂保護研究所、澳大利亞遺產委員會、中國建筑研究院歷史建筑研究所三國四方合作編制完成了《敦煌莫高窟保護總體規劃(2006—2025)》,經國家文物局審批后,甘肅省人民政府頒布實施。

《規劃》根據《保護世界文化和自然遺產公約》和《中華人民共和國文物保護法》,遵循國際公認的完整、真實、可持續地保護文化遺產的理念,按照《中國文物古跡保護準則》要求,對莫高窟文物本體以及環境要素的價值作了全面評估,又對莫高窟的本體及其環境的保護、保存、利用、管理和研究分別作了系統科學的評估,據此制定總體規劃的目標、原則和實施細則,又按照保護、研究、利用和管理四個方面制定分項規劃的目標與對策,編制主要措施與分期實施計劃,最后提出規劃實施的支撐體系。

《規劃》具有強制性和約束力,為保護管理提供了具有規范性和權威性的依據。自制定和頒布以來,我們始終以《規劃》為指導和依據,開展莫高窟保護和利用的各項工作。

“開門保護”和人才隊伍建設 管理的成敗關鍵在人,人的進步,特別是理念的更新尤為重要。改革開放以來,敦煌研究院堅持“開門保護”,與美國、日本、英國、澳大利亞、法國等國家和國內的高等院校、科研院所持續開展合作,共同對莫高窟的保護、傳承和管理進行了探索研究,吸收了國內外的先進保護理念和成功管理經驗,學習了先進的保護方法和修復工藝,逐漸與國際接軌,在我國古代壁畫保護研究領域居于領先地位。

結合我院專業工作需要,采用各種辦法,培養不同層次人才,是莫高窟持久發展的根本保障。我們充分借助國際國內交往多的有利條件,選送中青年專業人員到國內外高等院校進修學習;利用與國外一流同行一起工作的機會培養人才,使他們很快提高水平;鼓勵青年人攻讀碩士、博士學位,得到深造。逐步建成了一支理工、人文、藝術多學科專業人才隊伍,為敦煌文化遺產的保護傳承事業提供了人力資源支撐。

長期以來,莫高窟的堅守者以智慧和汗水積淀了堅守大漠、甘于奉獻、勇于擔當、開拓進取的“莫高精神”,成為敦煌研究院70多年薪火相傳、生生不息的不竭源泉和強大動力。敦煌研究院為莫高窟的保護管理、旅游開放所做的努力,獲得了社會廣泛認可;不斷潛心探索研究、長期實踐形成的莫高窟有效保護、合理利用的工作方式,亦得到國內外同行的承認和贊同。

2010年在巴西召開的世界遺產委員會第34屆會議,將敦煌莫高窟的保護管理、旅游開放經驗作為典型案例,向各國世界遺產地傳播供大家分享。會議形成的大會文件附件文本指出:“莫高窟以非凡的遠見展示了有效的遺產地旅游管理方法以保護遺產地的價值,樹立了一個極具意義的典范形象。”

樊錦詩 漢族,女,浙江省杭州市人,1938年生。全國政協委員、中央文史研究館館員、敦煌研究院名譽院長。自1963年北京大學畢業后已在敦煌研究院堅持工作50余年,被譽為“敦煌女兒”。主要致力于石窟考古、石窟科學保護和管理。

- ·甘肅將對莫高窟、榆林窟等進行壁畫、塑像的保

- ·數字“克隆”莫高窟

- ·數字莫高窟落戶杭州城 最大程度還原原窟色彩

- ·莫高窟壁畫的平面造型藝術

- ·敦煌莫高窟游客參觀洞窟增至12個 含1個特級洞

- ·球幕電影展現敦煌莫高窟的藝術魅力——《夢幻

- ·敦煌莫高窟保護由“搶救”轉入“預防”

- ·專家:大量游客會對莫高窟壁畫和彩塑構成嚴重威

- ·敦煌莫高窟保護利用工程竣工 現代數字技術展現

- ·莫高窟告別35年游覽模式:數字中心開放 需預約

- ·敦煌研究院院長:莫高窟"搬"出來才能活起來

- ·評論:文化選擇下的牛郎織女傳說

- ·評論:虛擬莫高窟,文化還是商業?

- ·莫高窟數字展示中心8月1日運行 將緩解人流

- ·莫高窟存壁畫4.5萬平方米 被稱墻壁上圖書館

- ·莫高窟數字化:保住洞窟,留住游客

- ·莫高窟姊妹窟封藏“深閨”無人知 或對外開放