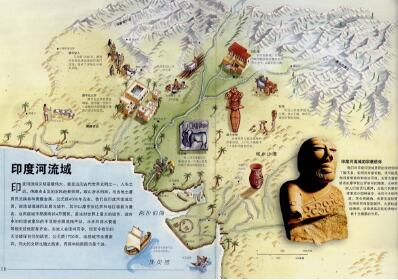

Š½▓╩═Ų╦]

ųąć°╣┼«ŗų«ūŅ

ęÄ(gu©®)─ŻūŅ┤¾Ą─’L(f©źng)╦ū«ŗŻ║╩Ū╦╬┤·Åłō±Č╦Ą─ĪČŪÕ├„╔Ž║ėłDĪĘĪŻįō«ŗ..[įö╝Ü(x©¼)]

ĪČ┐Ą╬§ūųĄõĪĘ

ūŅĮ³Ż¼ĪČ┐Ą╬§ūųĄõĪĘį┌ŠW(w©Żng)╔Ž│╔×ķ¤ßį~ĪŻ▀@į┤ė┌ę╗ät╬ó▓®Ż║&l..[įö╝Ü(x©¼)]

ųŪ╗█Ą─╗žĒæŻ║▒P

1į┬28╚šŻ¼ĪČ╣Ō├„╚šł¾ĪĘī”ųąć°┐ŲīW(xu©”)į║ūį╚╗┐ŲīW(xu©”)╩Ę蹊┐╦∙įu..[įö╝Ü(x©¼)]

¤ß³cĻP(gu©Īn)ūó

- 1Īóć°╝ę╬─╬’ŠųŻ║╔Ļł¾Ė’├³╬─╬’▒Żūo(h©┤)Įø(j©®ng)┘MąĶŪ¾

- 2ĪóĪ░ĘŪ▀zĪ▒╩Ū╗ŅĄ─╬─╗»▀z«a(ch©Żn) ęįę¬į┌░l(f©Ī)š╣ųą

- 3ĪóŪž╩╝╗╩┴Ļ░l(f©Ī)¼F(xi©żn)Ė„ŅÉäė╬’öĄ(sh©┤)Ū¦╝■ ±RöĄ(sh©┤)┴┐ūŅ

- 4Īó╬─╗»▓┐ūĪĮ©▓┐Ą╚Ų▀▓┐ķTĮ©┴óųąć°é„Įy(t©»ng)┤Õ┬õ

- 5Īó┐╝╣┼ūC├„ųąć°╚╦├±╩Ū─Ž║ŻųTŹuĄ─šµš²ų„╚╦

- 6Īó╚²ąŪČč┼c╩└Įń╔Ž╣┼╬─├„ī”įÆ

- 7Īó║Ż╗Ķ║Ņ─╣īóį┘ķ_ę╗╣ū ─╣ų„╗“×ķäó┘RūėīO

- 8Īó▐r(n©«ng)śI(y©©)▓┐▓┐╩╚½ć°ĘČć·ā╚(n©©i)Øōį┌▐r(n©«ng)śI(y©©)╬─╗»▀z«a(ch©Żn)

īŻŅ}═Ų╦]

-

ø]ėąėøõø!

¤ß³c┼┼ąą

- 1Īóć°╝ę╬─╬’ŠųŻ║╔Ļł¾Ė’├³╬─╬’▒Żūo(h©┤)Įø(j©®ng)┘MąĶŪ¾

- 2ĪóūīĘ©┬╔×ķ╬─╬’▒Żūo(h©┤)ō╬č³

- 3Īó¶šūėŠ╣╚╗▀Ćėą▀@śėĄ──µ╠ņäeĘQ ▀@ą®═Ōć°

- 4Īó║Ż╗Ķ║Ņ─╣│÷═┴Ų┴’L(f©źng)╗“Ė─īæ┐ūūė╔·─Ļ ▒╚"╩Ę

- 5ĪóĪ░ĘŪ▀zĪ▒╩Ū╗ŅĄ─╬─╗»▀z«a(ch©Żn) ęįę¬į┌░l(f©Ī)š╣ųą

- 6Īó╚½ć°Ą┌ę╗┤╬┐╔ęŲäė╬─╬’Ųš▓ķīŻ╝ęīÅ║╦ųąĄ─

- 7Īó╬„Øh║Ż╗Ķ║Ņ─╣┐╝╣┼ č§╗»įņ│╔±R═§ČčŪ¦─Ļ

- 8Īóć°╝ę╬─╬’ŠųŻ║ĘŪĘ©┬ėŖZųąć°╬─╬’▓╗Ą├ū„×ķ

ųąć°╬„▒▒┼cÜWüå▓▌įŁĄ─ūÕ╚║▀wßŃ┼c╬─╗»Į╗╗ź

2016/12/2 18:03:08 ³cō¶öĄ(sh©┤)Ż║ ĪŠūų¾wŻ║┤¾ ųą ąĪĪ┐

ĪĪĪĪūį╚╦ŅÉ│÷¼F(xi©żn)ęįüĒŻ¼99.9%Ą─ĢrķgČ╝ęįß„½C--▓╔╝»×ķ╔·ĪŻļSų°╚½ą┬╩└Ą─ĄĮüĒŻ¼ÜŌ║“ų▓Į┼»╗»Ż¼╚╦ŅÉķ_╩╝ū▀Ž“Č©ŠėĄ─▐r(n©«ng)śI(y©©)╔ńĢ■ĪŻÅ─┤╦Ż¼╚╦ŅÉ╔ńĢ■▒Ńęįę╗ĘNŪ░╦∙╬┤ėąĄ─Ė▀╦┘Č╚Ž“Ū░░l(f©Ī)š╣ĪŻ║▄┐ņŻ¼į┌╬„üåĪó▒▒ĘŪĪóėĪČ╚║ė┴„ė“║═ųąć°░l(f©Ī)š╣│÷╦─┤¾╬─├„╣┼ć°ĪŻ▀@ą®╣┼┤·╬─├„Ą─ųąą─į┌Ųõ░l(f©Ī)š╣▀M(j©¼n)│╠ųąŻ¼▓╗öÓī”ų▄▀ģĄžģ^(q©▒)╩®╝ėė░ĒæŻ¼ę▓ę²░l(f©Ī)┴╦ŽÓæ¬(y©®ng)Ą─ūÕ╚║▀wßŃ║═╬─╗»Į╗╗źĪŻ

ĪĪĪĪŠÓĮ±6000─ĻŪ░║¾Ż¼▀M(j©¼n)╚ļ╚½ą┬╩└┤¾┼»Ų┌Ą─╩óŲ┌Ż¼ÜŌ║“║═Łh(hu©ón)Š│Ė³╝ėėą└¹ė┌▐r(n©«ng)śI(y©©)╔·«a(ch©Żn)Ą─░l(f©Ī)š╣Ż¼╔ńĢ■Įø(j©®ng)Ø·(j©¼)░l(f©Ī)š╣Ą─═¼Ģrę▓įņ│╔┴╦╚╦┐┌╝żį÷ĪŻę▓Š═į┌▀@ę╗ĢrŲ┌Ż¼╬„üå║═¢|─ŽÜW│÷¼F(xi©żn)┴╦ā╔éĆę▒Į«a(ch©Żn)śI(y©©)ųąą─Ż¼Įī┘╣żŠ▀║═╬õŲ„Ą─Ųš╝░Ż¼▀M(j©¼n)ę╗▓ĮĮŌĘ┼┴╦╔·«a(ch©Żn)┴”Ż¼ę▓╝ė╦┘┴╦╔ńĢ■Ą─Å═(f©┤)ļs╗»▀M(j©¼n)│╠ĪŻė╔ė┌ĄžŪ“ģ^(q©▒)ė“Łh(hu©ón)Š│║═┘Yį┤┼õų├Ą─▓╗ŲĮ║ŌŻ¼╝ėų«╚╦┐┌ē║┴”Ą─═╗’@Ż¼╩╣Ą├Ė„ūÕ╚║║═╔ńĢ■╝»łF(tu©ón)Ą─ĖéĀÄĖ³×ķ╝ż┴ęŻ¼┘Yį┤Ą─┬ėŖZ║═ŅI(l©½ng)═┴öU(ku©░)Åłę²░l(f©Ī)Ą─ūÕ╚║▀wßŃ║═╬─╗»Į╗╗ź│╔×ķę╗ĘNą┬│ŻæB(t©żi)ĪŻ▀@ę╗³cį┌į┌ÜWüå▓▌įŁ¢|▓┐Ą─╬„▓«└¹üå╬„─Ž▓┐║═ųąć°Ą─╬„▒▒Ąžģ^(q©▒)▒Ē¼F(xi©żn)Ą─ė╚×ķ│õĘųĪŻ

ĪĪĪĪę╝ĪĪÜWüå▓▌įŁ¢|▓┐

ĪĪĪĪĮ³¢|Ąžģ^(q©▒)ėŲŠ├Ą─╬─├„ī”ų▄▀ģ«a(ch©Żn)╔·┴╦ÅŖ(qi©óng)┴ęė░ĒæĪŻ╣½į¬Ū░7000─ĻęįĮĄŻ¼į┌└’║Żęį¢|ĪóKopet Dag╔Į├}ęį▒▒Ą─ųąüå─Ž▓┐│÷¼F(xi©żn)┴╦ęįJeitun Culture║═Kelteminae Culture×ķ┤·▒ĒĄ─ā╔éĆų°├¹Ą─ŠGų▐╬─├„ĪŻŪ░š▀╬╗ė┌└’║ŻĄ─¢|▓┐Ż¼╩▄Į³¢|Ąžģ^(q©▒)ė░ĒæŅH┤¾Ż¼╠ž³c╩Ū┴„ąą╝t╔½╠šŲ„║═▓╩╠ščb’ŚĪŻ║¾š▀ūį╔Ē╠ž╔½═╗│÷Ż¼┴„ąąŅü╔½╗ę░ĄĄ─╗ę║ųĪó╗ę║┌╠šŻ¼┴„ąą┐╠äØē║ėĪÄū║╬╝yčb’ŚĪŻ

ĪĪĪĪ╣½į¬Ū░4000─ĻęįĮĄŻ¼Kelteminae CultureĄ─ę╗▓┐Ęųķ_╩╝Ž“¢|▒▒ę╗Ħ▀wßŃĪŻ┼c┤╦═¼ĢrŻ¼Ęų▓╝į┌ק└ŁĀ¢╔Įęį╬„Ą─╚~╝{üåŻ©═┴┐ė─╣Ż®╬─╗»ę▓ķ_╩╝Ž“ÜWüå▓▌įŁ¢|▓┐öU(ku©░)ÅłĪŻ▀@ā╔┤¾ūÕ╚║ŽÓ└^▀M(j©¼n)╚ļ╬„─Ž╬„▓«└¹üåęį║¾Ż¼į┌Į±╠ņĄ─╣■╦_┐╦╦╣╠╣¢|▒▒▓┐ĪóČĒ┴_╦╣░óĀ¢╠®▀ģĮ«ģ^(q©▒)Īó░óĀ¢╠®╣▓║═ć°▒▒▓┐Īóą┬╬„▓«└¹üåŖW▓╝└Ł╦╣╠žęį─Ž╝░ȧ«ģ║ėĄžģ^(q©▒)Ż©░³└©├ū┼¼ą┴╦╣┐╦┼ĶĄžŻ®┼÷ū▓│÷ę╗éĆęįčb’Ś┐╠äØē║ėĪ╝yÓ„Ąū╣▐×ķ┤·▒ĒĄ─ą┬╬─╗»ĪŻ

ĪĪĪĪČĒ┴_╦╣īW(xu©”)š▀蹊┐šJ(r©©n)×ķŻ¼╬„─Ž╬„▓«└¹üå┤¾▓▌įŁ╝░▓┐Ęų╔Ł┴ų▓▌įŁė┌╣½į¬Ū░4Ū¦╝o(j©¼)Ū░░ļ╚~▀M(j©¼n)╚ļ╝tŃ~Ģr┤·ĪŻį┌┤╦ų«Ū░Ż¼▀@éĆĄžģ^(q©▒)Ą─ą┬╩»Ų„Ģr┤·▀zųĘöĄ(sh©┤)┴┐▓╗ČÓŻ¼ęÄ(gu©®)─Żę▓║▄ėąŽ▐Ż¼Č°ŪęČÓ░ļ×ķ╝Š╣Ø(ji©”)ąįŠ█┬õĪŻ▀M(j©¼n)╚ļ╝tŃ~Ģr┤·ęį║¾Ż¼▀zųĘöĄ(sh©┤)┴┐┤¾┤¾į÷ķLĪŻ▀@ę╗ūā╗»┼c═ŌüĒūÕ╚║▀w╚ļī¦(d©Żo)ų┬«a(ch©Żn)śI(y©©)śŗ(g©░u)│╔ūā╗»║═▐r(n©«ng)śI(y©©)░l(f©Ī)š╣┤╠╝żĄ─╚╦┐┌į÷ķLėąĻP(gu©Īn)ĪŻ

ĪĪĪĪ┐╝╣┼ūCō■(j©┤)’@╩Š×ķ░óĀ¢╠®╬„─Ž║═¢|╣■╦_┐╦╦╣╠╣ę╗Ħ│÷¼F(xi©żn)┴╦ęįČ©Šė┤Õ┬õĪó┼RĢrĀIĄžĪó─╣įß║═Įčč©ĮM│╔Ą─┤¾ą═▀zųĘ╚║ĪŻŲõ╬─╗»╠žš„▒Ē¼F(xi©żn)×ķŻ║┴„ąą╝ŌĄū║═Ó„Ąūįņą═Ą─╠šŲ„Ż¼▒Ē├µčb’Śē║ėĪõŲX╝yĪóļA╠▌╝y║═ļA╠▌¾„äØ╝y;╔·«a(ch©Żn)╣żŠ▀║═╬õŲ„ėą┤®┐ū╩»Ė½Īó▒ŌĖ½ĪóĄČ║═╣Ūś╦(bi©Īo)śīĄ╚ĪŻ╦└š▀┴„ąąč÷╔Ēų▒ų½į߯¼Ņ^Ž“¢|╗“¢|▒▒ĪŻČĒć°īW(xu©”)š▀īó┤╦ŅÉ▀z┤µ├³├¹×ķ§U└’╩▓├Ę╦╣┐©╝tŃ~Ģr┤·Ż©Bolshemyssk Eneolithic CultureŻ®╬─╗»ĪŻ╠╝╩«╦─Öz£y─Ļ’@╩ŠŲõĮ^ī”─Ļ┤·×ķ╣½į¬Ū░4Ū¦╝o(j©¼)║¾░ļ╚~ų┴╣½į¬Ū░3Ū¦╝o(j©¼)ĪŻ

ĪĪĪĪ§U└’╩▓├Ę╦╣┐©╬─╗»╩Ū«ö(d©Īng)?sh©┤)ž═┴ų°┼cüĒūįųąüå─Ž▓┐Īó╬„─Ž▓┐Ą─Kelteminae CultureĮ╗╗źū„ė├Ą─ĮY(ji©”)╣¹ĪŻ═¼Ģrę▓ėą▓┐Ęų│╔åTüĒūįĖĻĀ¢ā╚(n©©i)-░óĀ¢╠®Ą─░óĘ▓╝{ųx╬ųŻ©AfanasievoŻ®Ż¼║¾š▀▀ĆĦüĒ┴╦ą¾B(y©Żng)║═ę▒¤Æ╝tŃ~Ą─ą┬╝╝ąg(sh©┤)ĪŻ¾w┘|(zh©¼)╚╦ŅÉīW(xu©”)Ą─蹊┐▒Ē├„Ż¼▀@éĆą┬╬─╗»Ą─Šė├±ī┘├╔╣┼╚╦ĪóėĪÜW╚╦ķLŲ┌╚┌║ŽČ°│╔Ą─╗ņč¬ūā«É╚╦ĘNŅÉą═ĪŻ

ĪĪĪĪĄĮ┴╦╣½į¬Ū░3Ū¦╝o(j©¼)Ą─║¾░ļ╚~Ż¼╬„─Ž╬„▓«└¹üåĄžģ^(q©▒)▀M(j©¼n)╚ļįńŲ┌ŪÓŃ~Ģr┤·Ż¼▀@éĆļAČ╬Ą─┐╝╣┼īW(xu©”)╬─╗»ęį╚~¶ö─ßųZŻ©EluninoŻ®╬─╗»×ķ┤·▒ĒĪŻ▀@éĆĢrŲ┌Ż¼▒M╣▄▀Ƶ▌▀zėą║▄╔┘Ą─§U└’╩▓├Ę╦╣┐©╬─╗»ę“╦žĪŻĄ½š¹¾w╬’┘|(zh©¼)╬─╗»’L(f©źng)Ė±┤¾ūāĪŻ╚ń╠šŲ„Äū║§╚½▓┐ūā?y©Łu)ķŲĮĄūįņą═Ą─┤¾┐┌╣▐Ż¼Ų„▒Ē’Śē║ėĪ╦«ŲĮŠĆŚl╝y╗“▓©└╦╝yĪóļA╠▌╝yĪó¾„╩ß╝y╗“õŲX╝yĪŻ│÷═┴┤¾┴┐╩»┘|(zh©¼)╗“╣Ū┘|(zh©¼)╔·«a(ch©Żn)╣żŠ▀Ż¼▀Ć░l(f©Ī)¼F(xi©żn)╩»ĘČĪó╩»Ą±ĪóÖÓ(qu©ón)š╚Ņ^ĪóųĖō]░¶║═ŪÓŃ~čb’ŚŲĘĄ╚ĪŻŲõųąŻ¼ŪÓŃ~ĶTįņ║═╣ŪĄ±╝ė╣ż’@╩Š│÷Ė▀│¼Ą─╝╝╦ćĪŻ╦└š▀┴„ąąŽ“ū¾é╚(c©©)Ū³Ą─┬±įßĘĮ╩ĮŻ¼Ņ^Ž“¢|╗“¢|─ŽĪŻ─╣┐ėā╚(n©©i)│ŻęŖėąė├╗¤²┐Š╗“▓ź╚÷¶„╩»Ą─¼F(xi©żn)Ž¾ĪŻ

ĪĪĪĪ╚~¶ö─ßųZ╬─╗»Ą─ą╬│╔ę▓╩Ū═ŌüĒęŲ├±║═«ö(d©Īng)?sh©┤)ž═┴ų°Į╗╗źū„ė├Ą─ĮY(ji©”)╣¹ĪŻ╣½į¬Ū░3Ū¦╝o(j©¼)─®Ż¼ą┬Ą─ę╗ō▄üĒūį¢|Ąžųą║ŻĄžģ^(q©▒)Ą─ėĪÜW╚╦ĘN▀w╚ļ╬„─Ž╬„▓«└¹üåŻ¼▀@┼·ęŲ├±┤¾░ļ×ķ25-30ÜqĄ──ąąįĪŻ¾w┘|(zh©¼)╚╦ŅÉīW(xu©”)Ą─蹊┐ūCīŹŻ¼╚~¶ö─ßųZ╬─╗»Šė├±Ą─¾w┘|(zh©¼)ą╬æB(t©żi)×ķ├╔╣┼╚╦ĘNŽ“ėĪÜW╚╦ĘN▐D(zhu©Żn)ūāĄ─╗ņ║ŽØuūāą═Ż¼Ą½ėą║▄ČÓ┼«ąįŅ^╣Ū▀Ć▒Ż┴¶ų°├„’@Ą─├╔╣┼╚╦ĘN╠žš„ĪŻ

ĪĪĪĪ╠žäeųĄĄ├ĻP(gu©Īn)ūóĄ─╩ŪŻ¼▀@ę╗ĢrŲ┌ę“▒®┴”Č°╦└═÷Ą─╚╦öĄ(sh©┤)╝żį÷ĪŻÅŖ(qi©óng)š{(di©żo)╬õ╩┐│ń░▌Īóæ(zh©żn)▄ćĪó╝└ņļāx╩Įęį╝░’@╩Šī”─│ą®╠ž╩Ō╚╦╬’ĻP(gu©Īn)ūóĄ─ū┌Į╠ą┼č÷ķ_╩╝×EėxĪŻČ°╝└ņļāx╩Įėų═∙═∙▒Ē¼F(xi©żn)│÷┼c─ąąį▒Żąl(w©©i)š▀ĮŪ╔½ŽÓĻP(gu©Īn)┬ō(li©ón)ĪŻÖÓ(qu©ón)┘F╚╦╬’╩╣ė├Ą─ĦłAĄ±╩ų▒·Ą─ŪÓŃ~ĄČĪóÖÓ(qu©ón)š╚Ą╚ą┬Ą─ę“╦ž│÷¼F(xi©żn)░Ą╩Š┴╦æ(zh©żn)ĀÄĪó╬õ╩┐Š½ėó┼cĄžŠēš■ų╬Ą─▓╗öÓÅŖ(qi©óng)╗»Ż¼ę▓ŅA(y©┤)╩Šų°╔ńĢ■Å═(f©┤)ļs╗»▀M(j©¼n)│╠Ą─╝ė┐ņĪŻ

ĪĪĪĪ╚~¶ö─ßųZ╬─╗»Ą─ą¾B(y©Żng)śI(y©©)ĘŪ│Ż░l(f©Ī)▀_(d©ó)Ż¼Č°Ūęį┌ŲõĮø(j©®ng)Ø·(j©¼)╔·╗Ņųąė·░l(f©Ī)’@Ą├ųžę¬ĪŻĮy(t©»ng)ėŗöĄ(sh©┤)ūų▒Ē├„Ż¼į┌Č¼╝Š▀zųĘ│÷═┴Ą─±Z╗»äė╬’╣Ū„└š╝ĄĮ½F╣ŪĄ─99%.ęį╔Įč“ĪóŠdč“×ķ╩ūŻ¼Ųõ┤╬×ķ±RŻ¼į┘┤╬ų«×ķ┼ŻĪŻį┌Ž─╝ŠĀIĄž│÷═┴Ą─±Z╗»äė╬’╣Ū„└š╝50%-80%.ą¾─┴Įø(j©®ng)Ø·(j©¼)Ą─╝Š╣Ø(ji©”)╠ž╔½’@╩Š│÷Š▐┤¾Ą─ÖC(j©®)äėąį║═ņ`╗ŅąįŻ¼╚╦éāį┌┤║╠ņū▀Ž“┤¾▓▌įŁŻ¼ĄĮ┴╦Ū’╝ŠätĘĄ╗ž║ė╣╚ĄžÄ¦įĮČ¼ĪŻ

ĪĪĪĪ╣½į¬Ū░╚²Ū¦╝o(j©¼)─®╚~Ż¼į┌╬„▓«└¹üåŲ½¢|▓┐Ą─╚~─ß╚¹║ėųąė╬Ąžģ^(q©▒)ĪółD═▀ęį╝░├╔╣┼╬„▓┐│÷¼F(xi©żn)┴╦ŖWÄņ─∙Ę“Ż©OkunevŻ®╬─╗»Ż¼ŲõūÕī┘×ķ═┴ų°├╔╣┼╚╦ĘNĪŻ

ĪĪĪĪ▀M(j©¼n)╚ļ╣½į¬Ū░2Ū¦╝o(j©¼)Ż¼░▓Ą┬┴_ųZ╬ųŻ©AndronovoŻ®╬─╗»š╝ō■(j©┤)┴╦╬„▓«└¹üåĄ─┤¾▓┐ĘųĄžģ^(q©▒)ĪŻįō╬─╗»┼cų▄▀ģĄ─Ųõ╦¹┐╝╣┼īW(xu©”)╬─╗»╗źäėŻ¼┤_┴ó┴╦ą┬Ą─ŪÓŃ~╬─╗»¾wŽĄĪŻĄĮ┴╦╣½į¬Ū░16╩└╝o(j©¼)ųą╚~Ż¼░▓Ą┬┴_ųZ╬ų╬─╗»īó╚~¶ö─ßųZ╬─╗»“ī(q©▒)ųĄĮ▒▒▓┐ȧ«ģ║ė┼cŅ~Ā¢²R╦╣║ėų«ķgĄ─ģ^(q©▒)ė“ĪŻ║¾š▀į┌─Ū└’ęį║¾┼c«ö(d©Īng)?sh©┤)žĄ─═┴ų°╚┌║Žą╬│╔┴╦┐╦┴_═ąĘ“Ż©KrotovŻ® ╬─╗»Ż¼▓óę╗ų▒čė└m(x©┤)ĄĮ╣½į¬Ū░13-12╩└╝o(j©¼)ĪŻ▀@éĆĢrŲ┌Ż¼į┌╬„▓«└¹üåĄžģ^(q©▒)Ž╚║¾│÷¼F(xi©żn)┴╦┐©└Ł╠K┐╦Ż©KalasukŻ®║═║¾└m(x©┤)Ą─╦■╝ėĀ¢Ż©TagarŻ®╬─╗»Ż©ĶFŲ„Ģr┤·Ż®ĪŻ╔Ž╩÷ųT╬─╗»Š∙▓╗═¼│╠Č╚ĄžŽ“─ŽØB═ĖöU(ku©░)ÅłŻ¼ī”╬ęć°ą┬Į«Ąžģ^(q©▒)╩®╝ė┴╦▓╗═¼│╠Č╚Ą─╬─╗»ė░ĒæĪŻ

ĪĪĪĪ┘EĪĪųąć°╬„▒▒Ąžģ^(q©▒)

ĪĪĪĪųąć°╬„▒▒Ąžģ^(q©▒)Ą─Ąž└ĒĘČć·┤¾ų┬ęį¢|Įø(j©®ng)106Č╚×ķĮńĪŻŲõąąš■ģ^(q©▒)äØ░³└©Ė╩├CĪóŪÓ║ŻĪóīÄŽ─Īóā╚(n©©i)├╔╣┼╬„▓┐Īóą┬Į«Ą╚╩Īģ^(q©▒)ĪŻ╬„▒▒Ąžģ^(q©▒)Ąžė“ÅVķ¤Ż¼Ąž└Ēśŗ(g©░u)įņČÓśėŻ¼ÜŌ║“Ė╔║ĄŻ¼ų▓▒╗ŽĪ╩ĶŻ¼┼cųąįŁā╚(n©©i)ĄžĄ─ūį╚╗Łh(hu©ón)Š│▓Ņ«É║▄┤¾ĪŻ

ĪĪĪĪųąć°╩Ūų°├¹Ą─╬─├„╣┼ć°Ż¼į┌š¹éĆ¢|üåĄžģ^(q©▒)ėąų°ķLŲ┌║═╔Ņ▀h(yu©Żn)Ą─ė░ĒæĪŻ╣½į¬Ū░7000─ĻęįĮĄŻ¼į┌³S┴„ė“│÷¼F(xi©żn)┴╦č÷╔ž╬─╗»Ż¼▀@ę▓╩Ūųąć°ūŅŠ▀┤·▒ĒąįĄ─╩ĘŪ░╬─╗»ĪŻįō╬─╗»Ęų▓╝į┌³S║ėųąė╬Ą─║ė╣╚ŲĮįŁŻ¼ęč░l(f©Ī)š╣│÷ęÄ(gu©®)─Ż╗»Ą─Č©Šė▐r(n©«ng)Ė¹Š█┬õŻ¼ĘNų▓╦┌Īó╩“║ĄĄž▐r(n©«ng)ū„╬’Ż¼ųŲū„┘|(zh©¼)Ąž╝Ü(x©¼)─üĄ─╝t╔½╠šŲ„Ż¼┴„ąą▓╩╠š║═└K╝yčb’ŚĪŻ

ĪĪĪĪ╣½į¬Ū░3000─ĻŪ░Ż¼Ž“╬„▀wßŃĄ─č÷╔ž╬─╗»č▌ūā?y©Łu)ķ±R╝ęĖG╬─╗»ĪŻįō╬─╗»Ą─ģ^(q©▒)ė“╔½▓╩ØŌė¶Ż¼ė╚×ķ╔├ķL▓╩╠šĄ─ųŲū„Ż¼╗©╝yśŗ(g©░u)łDśOŲõŠ½├└Ż¼╦∙š╝▒╚└²ę▓śOĖ▀ĪŻŲõųąę╗éĆųž┤¾ūā╗»╩Ū±R╝ęĖG╬─╗»Ė─ė├CaO║¼┴┐║▄Ė▀Ą─Ō}┘|(zh©¼)š│═┴ųŲū„╠šŲ„Ż¼¤²│╔Ą─╠šŲ„│╩¼F(xi©żn)│╚╝tĪó├ū³SĄ╚£\╔½š{(di©żo)Ż¼ĘŪ│Żėą└¹ė┌▓╩└Lčb’ŚĪŻ±R╝ęĖG╬─╗»═ĒŲ┌Ż¼ŲõĘų▓╝ĘČć·ęč╬„▀M(j©¼n)ų┴║ė╬„ū▀└╚Ą─╬„▓┐ĪŻ╣½į¬Ū░2500-2000─ĻŻ¼±R╝ęĖG╬─╗»č▌ūā?y©Łu)ķ░ļ╔?±RÅS╬─╗»ĪŻ±RÅS╬─╗»═ĒŲ┌Ż¼ŲõĘų▓╝╬„Įńęč▀_(d©ó)ą┬Į«╣■├▄Ąžģ^(q©▒)ĪŻ

ĪĪĪĪ±R╝ęĖG╬─╗»Ą─╦└š▀┴„ąąå╬╚╦č÷╔Ēų▒ų½įß║═Č■┤╬▀wįßĪŻ░ļ╔ĮĢrŲ┌Ż¼é╚(c©©)╔ĒŪ³ų½įßÅV×ķ┴„ąąĪŻ±RÅS╬─╗»ęįå╬╚╦č÷╔Ēų▒ų½įß×ķų„Ż¼▓┐Ęųé╚(c©©)╔ĒŪ³ų½įßĪŻĄ½į┌ą┬Į«╣■├▄╠ņ╔Į▒▒┬Ę─╣ĄžŻ¼±RÅS╬─╗»═ĒŲ┌╩óąą═┴┼„┤ŅĮ©Ą──╣č©Ż¼é╚(c©©)╔ĒŪ³ų½įß│╔×ķĮ^ī”ų„┴„ĪŻ┤╦═ŌŻ¼į┌±R╝ęĖG╬─╗»║═░ļ╔Į╬─╗»Ą─éĆäe─╣ā╚(n©©i)░l(f©Ī)¼F(xi©żn)ėąė├╗Ę┘¤²╣ū─Š║═╩¼¾wĄ─¼F(xi©żn)Ž¾ĪŻ

ĪĪĪĪĘų▓╝į┌╬„▒▒Ąžģ^(q©▒)Ą─±R╝ęĖG╬─╗»Īó░ļ╔Į-±RÅS╬─╗»ķLŲ┌ŠSŽĄęį▐r(n©«ng)×ķų„Ą─╔·śI(y©©)ą╬æB(t©żi)ĪŻ×ķ┴╦─▄Ė³║├Ąž▀mæ¬(y©®ng)╬„▒▒Ąžģ^(q©▒)Ą─ÜŌ║“Łh(hu©ón)Š│Ż¼ę▓ķ_╩╝ŽÓæ¬(y©®ng)Ąžš{(di©żo)š¹«a(ch©Żn)śI(y©©)ĮY(ji©”)śŗ(g©░u)Ż¼░³└©╩╣ė├╝Ü(x©¼)╩»Ų„Īó▀mČ╚į÷╝ėą¾B(y©Żng)║═ß„½CĮø(j©®ng)Ø·(j©¼)Ą─▒╚ųžĄ╚ĪŻ

ĪĪĪĪ╣½į¬Ū░╚²Ū¦╝o(j©¼)Ą─║¾░ļ╚~Ż¼│÷¼F(xi©żn)┴╦Ą┌Č■┤╬Ž“╬„▒▒▀wßŃĄ─└╦│▒Ż¼Ęų▓╝į┌Ļā╬„ĻP(gu©Īn)ųąŲĮįŁĄ─┐═╩ĪŪf╬─╗»Ą─▓┐ĘųūÕ╚║Ļæ└m(x©┤)Ž“╬„▀w╚ļĖ╩ŪÓĄžģ^(q©▒)Ż¼į┌▀@éĆ▀^│╠ųąųØuč▌ūā?y©Łu)ķ²R╝ę╬─╗»Ż¼▓╗āHš╝ō■(j©┤)┴╦õ¼║ė┴„ė“╝░║ėõ꥞ģ^(q©▒)Ż¼╔§ų┴Ž“╬„▀M(j©¼n)╚ļ║ė╬„ū▀└╚ĪŻ▀@┤╬╬„▀w║═²R╝ę╬─╗»Ą─░l(f©Ī)š╣ēč┤¾īó±RÅS╬─╗»▓╗öÓĄžöDē║ĄĮĖ³×ķŲ½▀h(yu©Żn)Ą─╬„▓┐ĪŻ╣½į¬Ū░2Ū¦╝o(j©¼)│§Ż¼į┌±RÅS╬─╗»į┌║ė╬„ū▀└╚╬„▓┐č▌ūā?y©Łu)ķ╦─ē╬╬─╗»ĪŻ▀@ŲõųąŻ¼╦─ē╬╬─╗»ę▓╝│╚Ī┴╦▓┐Ęų²R╝ę╬─╗»Ą─ę╗ą®╬─╗»╠ž┘|(zh©¼)ĪŻ

ĪĪĪĪ╣½į¬Ū░3Ū¦╝o(j©¼)Ū░░ļ╚~Ż¼±R╝ęĖG╬─╗»ęč│§▓ĮšŲ╬š┴╦ę▒¤ÆŃ~Ų„Ą─╝╝ąg(sh©┤)ĪŻ╝s«ö(d©Īng)╣½į¬Ū░2Ū¦╝o(j©¼)Ū░║¾Ż¼į┌║ė╬„ū▀└╚╬„▓┐Ą─║┌║ė┴„ė“Ż¼│÷¼F(xi©żn)┴╦ę╗éĆÅ─▓╔ĄVĪóę▒¤ÆĄĮĶTįņĄ─ę▒Įųąą─Ż¼▓óī”║ėõ꥞ģ^(q©▒)Īó╔§ų┴ųąįŁā╚(n©©i)Ąž«a(ch©Żn)╔·ė░ĒæĪŻ▀@ŲõųąŻ¼²R╝ę╬─╗»░ńč▌┴╦ųąĮķ╚╦Ą─ĻP(gu©Īn)µIĮŪ╔½ĪŻųąć°╬„▒▒Ąžģ^(q©▒)Ą─ŪÓŃ~╬─╗»¾wŽĄ┤¾ų┬Š═╩Ūį┌▀@śėĄ─▒│Š░Ž┬Į©śŗ(g©░u)ŲüĒĄ─ĪŻ

ĪĪĪĪ╣½į¬Ū░2Ū¦╝o(j©¼)Ū░║¾Ż¼¢|╬„ĘĮĮ╗╗ź▀M(j©¼n)│╠╝ė┐ņŻ¼«a(ch©Żn)ūį╬„üåĄ─╝ęą¾-╔Įč“ĪóŠdč“Īó┼Żęį╝░┤¾¹£ĪóąĪ¹£Ą╚╣╚╬’Įø(j©®ng)ųąüåę²╚ļųąć°Ą─┤¾╬„▒▒ĪŻ▀@éĆūā╗»╩╣Ą├ę╗ĘN▀mę╦ė┌╬„▒▒Ė╔║ĄĄžģ^(q©▒)ÜŌ║“Łh(hu©ón)Š│Ą─ą┬Ą─Įø(j©®ng)Ø·(j©¼)─Ż╩Įķ_╩╝│÷¼F(xi©żn)▓óųØuū▀Ž“│╔╩ņŻ¼╝┤į┌╦«¤ßŚl╝■▌^║├Ą─║ė╣╚ŠGų▐░l(f©Ī)š╣│÷ęį▐r(n©«ng)×ķų„Ą─╔·śI(y©©)ą╬æB(t©żi)Ż¼╚╦éāĘNų▓┤¾¹£ĪóąĪ¹£Īó╦┌║═╩“Ą╚ū„╬’;į┌─Ūą®▓╗ę╦ė┌▐r(n©«ng)Ė¹Ą─ģ^(q©▒)ė“Ż¼B(y©Żng)ų│┼ŻĪóč“Ą─ą¾─┴śI(y©©)ųØu░l(f©Ī)š╣ŲüĒĪŻ

ĪĪĪĪ╚■ĪĪą┬Į«Š│ā╚(n©©i)Ą─¢|╬„Į╗╗ź

ĪĪĪĪęį╔ŽĖ┼┬įĮķĮB┴╦ČĒ┴_╦╣╬„─Ž╬„▓«└¹üå║═ųąć°╬„▒▒Ą─╩ĘŪ░╬─╗»░l(f©Ī)š╣├}Įj(lu©░)ĪŻėą╚żĄ─╩ŪŻ¼ā╔Ąž┤¾ęÄ(gu©®)─ŻĄ─ūÕ╚║▀wßŃŠ∙ķ_╩╝ė┌╣½į¬Ū░4Ū¦╝o(j©¼)Ż¼¢|╬„ā╔┤¾ūÕ╚║ĘųäeÅ─▓╗═¼Ą─ĘĮŽ“▀M(j©¼n)╚ļą┬Į«Ż¼ī”ą┬Į«Ą─╩ĘŪ░╬─╗»śŗ(g©░u)│╔«a(ch©Żn)╔·┴╦ųž┤¾ė░ĒæĪŻŠ▀¾w▒Ē¼F(xi©żn)×ķ╬„▀M(j©¼n)║═─ŽŽ┬ā╔ĘNą╬╩ĮĪŻ

ĪĪĪĪ1ĪĪ─ŽŽ┬

ĪĪĪĪ20╩└╝o(j©¼)60─Ļ┤·ęįüĒŻ¼į┌ą┬Į«░ó└š╠®Īó▓╝Ā¢Į“ĪóįŻ├±ĪóŲµ┼_Ą╚Ąž░l(f©Ī)¼F(xi©żn)ę╗┼·ęįŖA╔░╗ę║ų╠š║═╗ę║┌╠šķŽÖņą╬Ó„Ąū╠š╣▐Īó╠šČ╣Ą╚Ų„╬’ĮM║ŽĄ─▀z┤µŻ¼Ų„▒Ē’Śē║ėĪ┬ķ³c╝y╗“┐╠äØÄū║╬╝yŻ¼┴„ąąé╚(c©©)╔Ē╗“č÷╔ĒŪ³ų½įßĪŻ▀@ą®▀z┤µĄ─╠žš„┼c╣½į¬Ū░╚²Ū¦╝o(j©¼)Ū░║¾▀wßŃĄĮ╬„─Ž╬„▓«└¹üåĄ─įŁ╩╝╬─╗»ĮėĮ³Ż¼╚ńBotai Culture║═Afanasievo Culture.

ĪĪĪĪ20╩└╝o(j©¼)60─Ļ┤·ęįüĒŻ¼į┌ą┬Į«░ó└š╠®Īó▓╝Ā¢Į“ĪóįŻ├±ĪóŲµ┼_Ą╚Ąž░l(f©Ī)¼F(xi©żn)ę╗┼·ęįŖA╔░╗ę║ų╠š║═╗ę║┌╠šķŽÖņą╬Ó„Ąū╣▐ĪóČ╣Ą╚ĮM║ŽĄ─Ų„╬’Ż¼Ų„▒Ē’Śē║ėĪ┬ķ³c╗“┐╠äØÄū║╬╝yŻ¼┴„ąąé╚(c©©)╔ĒŪ³ų½įß╗“č÷╔ĒŪ³ų½įßĪŻ┤╦ŅÉ▀z┤µ╩Ūą┬Į«▒▒▓┐─┐Ū░╦∙ų¬─Ļ┤·ūŅįńĄ─╩ĘŪ░▀z┤µŻ¼Ųõ╠žš„┼c╣½į¬Ū░╚²Ū¦╝o(j©¼)Ū░║¾Å─ק└ŁĀ¢║═ųąüåę╗Ħ▀wßŃĄĮ╬„─Ž╬„▓«└¹üåĄ─įŁ╩╝╬─╗»ĘŪ│ŻĮėĮ³Ż¼╚ń§U└’╩▓├Ę╦╣┐©╬─╗»Īó▓©╠½Ż©BotaiŻ®╬─╗»ęį╝░─Ž╬„▓«└¹üåę╗ĦĄ─░óĘ▓╝{ųx╬ų╬─╗»Ą╚ĪŻ┤╦═ŌŻ¼▀@ŅÉ▀zųĘ▀Ć│Ż│Ż░ķ│÷Š▀ėą’@ų°Ą─ŖWÄņ─∙Ę“Ż©OkunevŻ®╬─╗»╠žš„Ą─Ą±┐╠╚╦╩ū╩»░¶Ż¼░Ą╩ŠČ■š▀ų«ķgĄ─ĻP(gu©Īn)ŽĄĖ³×ķ├▄ŪąŻ¼Ūę─Ļ┤·ŽÓĮ³Ż©╣½į¬Ū░╚²Ū¦╝o(j©¼)║¾░ļ╚~Ż®ĪŻ┐╔ęŖ┤╦ŅÉ╬─╗»ę“╦žĄ─üĒį┤Š═į┌ČĒ┴_╦╣Ą─╬„─Ž╬„▓«└¹üåę╗ĦĪŻ

ĪĪĪĪ┤╦ŅÉ╬─╗»ę“╦ž▀M(j©¼n)╚ļą┬Į«ęį║¾▓╗öÓŽ“─ŽöU(ku©░)╔óŻ¼ėąę╗▓┐Ęų╔§ų┴įĮ▀^╠ņ╔Į▀M(j©¼n)╚ļ╦■└’─Š║ė┴„ė“ĪŻ¾w┘|(zh©¼)╚╦ŅÉīW(xu©”)Ą─蹊┐ūCīŹŻ¼ąĪ║ė╬─╗»▀@éĆūÕ╚║╝┤üĒūį─Ž╬„▓«└¹üåę╗ĦĄ─įŁ╩╝Ė▀╝ė╦„╚╦ĪŻŪ░▓╗Š├Ż¼ą┬Į«Ą─┐╝╣┼╣żū„š▀į┌┐╦└’č┼║ėŽ┬ė╬▓╔╝»ĄĮę╗╝■═Ļ╚½─ŻĘ┬▓▌ŠÄ║tūėą╬æB(t©żi)Ą─ŖA╔░╗ę╠šÓ„Ąū╣▐Ż¼▀M(j©¼n)ę╗▓ĮūCīŹąĪ║ė╬─╗»┼c─Ž╬„▓«└¹üåę╗ĦĄ─įŁ╩╝╬─╗»┤µį┌į┤┴„ĻP(gu©Īn)ŽĄĪŻ

ĪĪĪĪ▀M(j©¼n)╚ļ╣½į¬Ū░2Ū¦╝o(j©¼)Ą─Ū░░ļ╚~Ż¼į┌ą┬Į«░ó└š╠®Īóę┴└ń║ė╣╚Īóק¶ö─Š²Rų▄ć·Īóč╔Ļ╚┼ĶĄžĪó╦■└’─Š║ė┴„ė“Īó╦■╩▓ÄņĀ¢Ė╔Ą╚ĄžÅVĘ║░l(f©Ī)¼F(xi©żn)┴╦░▓Ą┬┴_ųZ╬ų╬─╗»Ą─▀zųĘ║═▀z╬’Ż¼ŲõĘų▓╝ĘČć·▒ķ╝░ą┬Į«Ą─ųą╬„▓┐Ąžģ^(q©▒)Ż¼▓óį┌ą┬Į«ųą▓┐ę╗Ħ┼c¢|üĒĄ─╬─╗»ę“╦ž░l(f©Ī)╔·Į╗╗źĪŻ╚ńį┌║═┤Tą┬╦■└Ł▀zųĘŠ══¼Ģr│÷═┴ėąÅ─▒▒├µ─ŽŽ┬Ą─Ħē║ėĪ┐╠äØ╝yĄ─ŖA╔░╗ę╠šŲ¼║═¢|├µüĒĄ──Ó┘|(zh©¼)╝t╠š║┌▓╩╠šŲ¼ĪŻ

ĪĪĪĪ╣½į¬Ū░12-13╩└╝o(j©¼)Ż¼─Ž╬„▓«└¹üåĄ─┐©└Ł╠K┐╦╬─╗»┼dŲŻ¼│ų└m(x©┤)ī”ą┬Į«Ąžģ^(q©▒)╩®╝ė╬─╗»ė░ĒæĪŻ▀@ę╗┌ģä▌ę╗ų▒│ų└m(x©┤)ĄĮ╣½į¬Ū░7-8╩└╝o(j©¼)Ą─╦■╝ėĀ¢╬─╗»ļAČ╬ĪŻĄ½ļSų°ą┬Į«Š│ā╚(n©©i)▒Š═┴╬─╗»Ą─│╔ķLēč┤¾Ż¼üĒūį▒▒▓┐Ą─╬─╗»ė░ĒæØu┤╬╩Į╬óĪŻ

ĪĪĪĪ2ĪĪ╬„▀M(j©¼n)

ĪĪĪĪ╣½į¬Ū░3Ū¦╝o(j©¼)─®Ż¼Ęų▓╝į┌║ė╬„ū▀└╚╬„▓┐Ą─±RÅS═ĒŲ┌╬─╗»▀w╚ļą┬Į«╣■├▄Ż¼▓óčĖ╦┘▒╗╦─ē╬╬─╗»╦∙╚Ī┤·ĪŻ▀@┼·¢|üĒĄ─ūÕ╚║┴„ąą╩╣ė├╝t╔½╠šŲ„║═▓╩╠ščb’ŚŻ¼ęįĦȷ╣▐Īó▒ŁĪóēžĪó┼ĶĄ╚▌^Å═(f©┤)ļsĄ─Ų„╬’×ķĮM║ŽĪŻį┌╣■├▄ę╗Ħ▐D(zhu©Żn)×ķ┴„ąąé╚(c©©)╔ĒŪ³ų½įßĪŻ▀@ę▓╩Ūą┬Į«¢|▓┐Ąžģ^(q©▒)╦∙ęŖ─Ļ┤·ūŅįńĄ─╩ĘŪ░▀z┤µĪŻ

ĪĪĪĪ┤╦ŅÉ¢|üĒę“╦žį┌ą┬Į«╣■├▄┴óūŃęį║¾Ż¼čž╠ņ╔Į─Ž▒▒ā╔┬┤ųØuŽ“╬„öU(ku©░)╔óĪŻ╣½į¬Ū░2Ū¦╝o(j©¼)║¾░ļ╚~Ż¼į┌╣■├▄Ąžģ^(q©▒)│÷¼F(xi©żn)┴╦č╔▓╗└Ł┐╦╬─╗»ĪŻ╣½į¬Ū░1Ū¦╝o(j©¼)Ū░║¾Ż¼╠KžÉŽŻ╬─╗»┼dŲė┌═┬¶öĘ¼┼ĶĄžŻ¼▓óŽ“╬„░l(f©Ī)š╣ĄĮק¶ö─Š²RĪó╩»║ėūėę╗ĦĪŻ╣½į¬Ū░2Ū¦╝o(j©¼)ųą╚~Ż¼į┌║═ņoą┬╦■└Ł▀zųĘŻ¼▓╩╠š┼c┐╠äØē║ėĪ╝y░Ą╔½╠š╣▓┤µŻ¼┐╔ūCā╔ŅÉę“╦žį°ėąĮėė|ĪŻ╣½į¬Ū░1Ū¦╝o(j©¼)Ū░║¾Ż¼č╔Ļ╚┼ĶĄž-ÄņĀ¢└š│÷¼F(xi©żn)┴╦╩óąą▓╩╠šÄ¦┴„▒ŁĄ─▓ņ╬ß║¶£Ž╬─╗»Ż¼▓óė╔┤╦Ž“╬„Ž“─Ž╩®╝ėė░ĒæĪŻ

ĪĪĪĪį┌╠ņ╔Į▒▒┬┤Ż¼╣½į¬Ū░2Ū¦╝o(j©¼)ųą╚~Ż¼¢|üĒę“╦žį┌░═└’└ż▓▌įŁ░l(f©Ī)š╣×ķ─Ž×│ŅÉą═ĪŻ┤╦ŅÉ▀z┤µĮø(j©®ng)─ŠēŠ-Ųµ┼_ę╗ŠĆŽ“╬„Ż¼į┌ק¶ö─Š²Rę╗Ħ╚┌╚ļĄĮ╠KžÉŽŻ╬─╗»ĪŻ╣½į¬Ū░ę╗Ū¦╝o(j©¼)ųą╚~Ż¼╬„▀M(j©¼n)ų┴ę┴└ń║ė╣╚╝░ų▄▀ģĄžģ^(q©▒)Ż¼▓óį┌─Ūę╗Ħč▌ūā?y©Łu)ķ╦„Čž▓╝└Ł┐╦╬─╗»ĪŻūŅĮKŻ¼║¼▓╩╠šĄ─╬─╗»ę“╦ž║▄┐╔─▄Ž“╬„╔Ņ╚ļĄĮųąüå┘MĀ¢Ė╔╝{┼ĶĄžŻ¼ų▒Įėģó┼cĄĮųąüå╬─╗»Ą─┤¾ĮŪųĪŻ

ĪĪĪĪėæšōó±

ĪĪĪĪ╣½į¬Ū░4000─ĻęįĮĄŻ¼ųąüå╣■╦_┐╦╦╣╠╣─Ž▓┐║═ק└ŁĀ¢╔Į╬„é╚(c©©)Ą─įŁ╩╝╬─╗»Ęųäeķ_╩╝Ž“╬„─Ž╬„▓«└¹üåęŲäėĪŻ┼c┤╦═¼ĢrŻ¼č÷╔ž╬─╗»ę▓ķ_╩╝╦─═ŌöU(ku©░)╔óŻ¼ė╚ęįŽ“╬„▒▒Ą─▀wßŃęÄ(gu©®)─Ż×ķūŅĪŻ▀@éĆ╩┬╝■Ą─Ųę“┐╔─▄╩ŪČÓųžĄ─Ż║╩ūŽ╚╩Ū╚½ą┬╩└┤¾┼»Ų┌┤╠╝ż┴╦▐r(n©«ng)śI(y©©)Ą─░l(f©Ī)š╣Ż¼╦ņī¦(d©Żo)ų┬╚╦┐┌ē║┴”│÷¼F(xi©żn)ĪŻŲõ┤╬╩ŪļS╝tŃ~Ģr┤·Ą─ĄĮüĒŻ¼╚╦ŅÉī”Ń~ĪóĮĄ╚┘FųžĮī┘Ą─ąĶŪ¾╝ė┤¾Ż¼║¾š▀╔§ų┴ėą┐╔─▄╩Ūק└ŁĀ¢╔Įęį╬„ą┬Ą─ę▒ĮĮ╗╗źū„ė├╚”│÷¼F(xi©żn)Ą─ųžę¬äėę“ų«ę╗ĪŻ

ĪĪĪĪėæšōó“

ĪĪĪĪ┤╦┤╬┤¾ĘČć·Ą─▀wßŃī”ųąć°╬„▒▒Ąžģ^(q©▒)Īó╬„─Ž╬„▓«└¹üå║═ą┬Į«Ą─╩ĘŪ░╬─╗»«a(ch©Żn)╔·┴╦╔Ņ▀h(yu©Żn)ė░ĒæĪŻ╠žäe╩Ūīóā╔éĆ▓╗═¼ŽĄĮy(t©»ng)Ą─╬─╗»ūó╚ļą┬Į«Ż║ę╗ų¦üĒūį¢|▓┐³S║ė┴„ė“Ż¼╩╣ė├╝t╠š║═▓╩╠ščb’ŚŻ¼Å─¢|Ž“╬„ž×┤®ą┬Į«Īó▀h(yu©Żn)╝░ųąüåĪŻ┴Ēę╗ų¦üĒūį▒▒├µĄ─╬„─Ž╬„▓«└¹üåŻ¼╩╣ė├┐╠äØē║ėĪ╝y░Ą╔½╠šŻ¼Å─▒▒Ž“─ŽØB═ĖĄĮą┬Į«Ą─ųą╬„▓┐Ąžģ^(q©▒)ĪŻ

ĪĪĪĪėæšōó¾

ĪĪĪĪ║¼▓╩╠šę“╦žĄ─¢|üĒ╬─╗»╩╝ĮK▒Żėąę╗Č©▒╚└²Ą─▐r(n©«ng)Ė¹Įø(j©®ng)Ø·(j©¼)│╔ĘųŻ¼╠šŲ„įņą═ŽÓī”Å═(f©┤)ļsŻ¼Ų„ŅÉ▌^ČÓĪŻį┌╬„▀wĢrīó╦┌Īó╩“Ą╚▐r(n©«ng)ū„╬’ĦĄĮą┬Į«Ż¼▓óčžų°╠ņ╔Į─Ž▒▒ā╔┬┤▓╗öÓŽ“╬„é„▓źĪŻūį▒▒Č°─ŽĄ─┐╠äØē║ėĪ╠š╬─╗»ų„ę¬Įø(j©®ng)ĀIą¾─┴śI(y©©)Ż¼╠šŲ„įņą═║åØŹŻ¼ĘNŅÉå╬ę╗Ż¼į┌─ŽŽ┬Ģrīóč“Īó┼ŻĪó±RĄ╚╝ęą¾║═╚ķųŲŲĘĪó─╠ŠŲĄ╚«a(ch©Żn)śI(y©©)║═¹£ŅÉū„╬’ę²╚ļą┬Į«ĪŻā╔ų¦ėąų°▓╗═¼╔·śI(y©©)ŽĄĮy(t©»ng)Ą─╬─╗»į┌ą┬Į«ųą▓┐░l(f©Ī)╔·┼÷ū▓╚┌║═Ż¼ī¦(d©Żo)ų┬▀@éĆĄž¢|üĒĄ─╬─╗»ą¾─┴śI(y©©)Įø(j©®ng)Ø·(j©¼)▒╚ųž╝ė┤¾ĪŻ

ĪĪĪĪėæšōó¶

ĪĪĪĪ¢|üĒĄ─ūÕ╚║×ķå╬╝āĄ─¢|üå├╔╣┼╚╦ĘNŻ¼─ŽŽ┬Ą─ūÕ╚║ät╩ŪęįįŁ╩╝ėĪÜW╚╦ĘN×ķų„Īó║¼╔┘┴┐┼c├╔╣┼╚╦ĘN╗ņļsĄ─╚║¾wĪŻą┬Į«ąĪ║ė─╣Ąž│÷═┴Ą─┤¾┴┐Ė╔╩¼ūCīŹŻ¼╦¹éā?y©Łu)ķüĒūį─Ž╬„▓«└¹üåĄ─įŁ╩╝ėĪÜW╚╦ĘNĪŻĘųūė╔·╬’īW(xu©”)蹊┐▀M(j©¼n)ę╗▓ĮūCīŹŻ¼ąĪ║ėįńŲ┌Ą─Šė├±×ķ¢|▓┐ÜWüåūVŽĄš╝ų„ī¦(d©Żo)Ą─¢|╬„╗ņ║Ž╚║¾wŻ¼╦¹éāį┌▀w╚ļ╦■└’─Š┼ĶĄžų«Ū░ęč┤µį┌╗∙ę“╗ņļsĪŻ▀@┼c╬„─Ž╬„▓«└¹üåŪÓŃ~╬─╗»ųą║▄ČÓ┼«ąįŅ^╣Ū▀Ć▒Ż┴¶ėą├╔╣┼╚╦ĘNĄ─╠žš„╝░╗ņļs¼F(xi©żn)Ž¾╩Ūę╗ų┬Ą─ĪŻ

ĪĪĪĪėæšōó§

ĪĪĪĪ╬„─Ž╬„▓«└¹üå║═ųąć°╬„▒▒Ąžģ^(q©▒)Ą─╬─╗»Į╗╗ź│§¼F(xi©żn)ė┌╣½į¬Ū░3Ū¦╝o(j©¼)Ū░║¾Ż¼įńŲ┌Ą─Į╗╗ź▀M(j©¼n)│╠ŠÅ┬²ĪŻ╣½į¬Ū░2Ū¦╝o(j©¼)Ū░║¾Ż¼╗źäė▀M(j©¼n)│╠╝ė┐ņŻ¼į┌ųąć°╬„▒▒Ė„ĄžŲš▒ķķ_╩╝│÷¼F(xi©żn)╔Įč“ĪóŠdč“Īó┼Ż╝░┤¾¹£ĪóąĪ¹£Ą╚ą┬╬’ĘNĪŻ╦ņī¦(d©Żo)ų┬╚╦éāį┌╦«¤ßŚl╝■║├Ą─║ė╣╚ŲĮįŁÅVĘ║ĘNų▓┤¾¹£ĪóąĪ¹£Īó╦┌Īó╩“Ą╚ū„╬’;į┌▓▌įŁ║═╗──«Ż¼ätB(y©Żng)ų│┼ŻĪóč“Ą╚╝ęą¾Ż¼ę╗ĘNę╦ė┌ųąć°╬„▒▒ÜŌ║“║═Łh(hu©ón)Š│Ą─╗ņ║ŽĮø(j©®ng)Ø·(j©¼)ØuØu░l(f©Ī)š╣ŲüĒŻ¼▀@ī”«ö(d©Īng)?sh©┤)žĄ─╩ĘŪ░╬─╗»╝░░l(f©Ī)š╣─Ż╩ĮŠ∙«a(ch©Żn)╔·┴╦╔Ņ▀h(yu©Żn)ė░ĒæĪŻ

ĪĪĪĪ═¼śėŻ¼├└ć°┐╝╣┼īW(xu©”)╝ęį┌KazakhstanĄ─Begash▀zųĘ░l(f©Ī)Š“│÷╣½į¬Ū░2000─ĻęįŪ░Ą─╦┌Īó╩“▐r(n©«ng)ū„╬’Ż¼ūCīŹ┴╦¢|ĘĮī”ųąüåĄ─╬─╗»ė░Ēæę▓į┌▀@ę╗ĢrŲ┌ĪŻ

ĪĪĪĪėæšōó÷

ĪĪĪĪūį¢|Č°╬„Ą─▓╩╠š▐r(n©«ng)śI(y©©)ų«┬Ę║═ūį▒▒Č°─ŽĄ─┐╠äØē║ėĪ╝y╠šą¾─┴śI(y©©)ų«┬ĘĄ─ą╬│╔╩ŪįńŲ┌¢|╬„Į╗╗źĄ─ųž┤¾│╔╣¹ĪŻ▀@╩Ūę╗Śl¢|╬„╬─╗»║═┘Q(m©żo)ęū═∙üĒĄ─ųžę¬═©Ą└Ż¼╬ę▀@└’╣├ŪęĘQų«×ķŪ░ĮzŠIų«┬ĘŻ¼▀@Śl┤¾Ą└Ą─ĶÅ?f©┤)©┤¾┤¾═Ųäė┴╦ųąć°╩ĘŪ░╔ńĢ■Ą─Å?f©┤)ļs╗»▀M(j©¼n)│╠Ż¼ę▓×ķ╚š║¾ĮzŠIų«┬ĘĄ─│÷¼F(xi©żn)ĄņČ©┴╦ūŅ│§Ą─╗∙╩»ĪŻ ▀@Śl¢|╬„Ė╔Ą└Ą─ĶÅ?f©┤)©ī?d©Żo)ų┬ę╗┼·╬─╗»╠ž┘|(zh©¼)▀M(j©¼n)╚ļųąįŁā╚(n©©i)ĄžĪŻ╚ńÖÓ(qu©ón)š╚ĪóŪÓŃ~ę▒¤Æ╝╝ąg(sh©┤)Īó┴ŽųķĪó║ŻžÉĪó╝t¼öĶ¦Īó┤¾¹£ĪóąĪ¹£Īóč“Īó┼ŻĪó±RĪó³SĮĪó▄ćĪó┴┴¦Ą╚ĪŻ╔Ž╩÷╬─╗»╠ž┘|(zh©¼)Ą─Į╗┴„ī”ė┌╔ńĢ■Å═(f©┤)ļs╗»▀M(j©¼n)│╠║═╬─├„Ą─│╔ķLŠ▀ėąśOŲõųžę¬Ą─═Ųäėū„ė├ĪŻ

ĪĪĪĪ¾w┘|(zh©¼)╚╦ŅÉīW(xu©”)蹊┐▒Ē├„Ż¼╣½į¬Ū░1000─ĻŪ░║¾Ż¼ķ_╩╝ėąĄžųą║Ż╚╦ĘNĘŁįĮ┼┴├ūĀ¢Ė▀įŁ▀M(j©¼n)╚ļą┬Į«Ż¼▀M(j©¼n)ę╗▓Į╝ėäĪ┴╦╚╦ĘNĄ─╗ņļs║═╬─╗»╚┌║ŽĪŻ▀@éĆ¼F(xi©żn)Ž¾ę▓ęŖė┌╬„─Ž╬„▓«└¹üåĄ─Elunino Culture,▓╗▀^║¾š▀│÷¼F(xi©żn)Ą──Ļ┤·Ė³įńą®ĪŻę▓Š═į┌┤╦ĢrŻ¼ųąįŁā╚(n©©i)Ąžķ_╩╝│÷¼F(xi©żn)Ąõą═Ą─ÜWų▐╚╦ą╬Ž±Ż¼Å─ę╗éĆé╚(c©©)├µ’@╩ŠŻ¼¢|╬„Į╗╗źĄ─│╠Č╚į┌▓╗öÓĄž╔Ņ╗»ĪŻ

ž¤(z©”)╚╬ŠÄ▌ŗŻ║M005╬─š┬üĒį┤Ż║ĮzŠIų«┬Ę┐╝╣┼

ŽÓĻP(gu©Īn)ą┼Žó

Š½▓╩š╣╩Š

įušōģ^(q©▒)

ėčŪķµ£Įė

╔╠Č╝ŠW(w©Żng)

ųąć°ŠW(w©Żng)║ė─ŽŅlĄ└

ėĪŽ¾║ė─ŽŠW(w©Żng)

ą┬╚AŠW(w©Żng)║ė─ŽŅlĄ└

║ė─ŽįźäĪŠW(w©Żng)

║ė─Ž╩ĪĢ°«ŗŠW(w©Żng)

ųąć°įĮš{(di©żo)ŠW(w©Żng)

ųąć°╣┼Ū·ŠW(w©Żng)

▓®č┼╠ž«a(ch©Żn)ŠW(w©Żng)

ĖŻ┐═ŠW(w©Żng)

ųąć°æ“äĪŠW(w©Żng)

ųąć°═┴╠ž«a(ch©Żn)ŠW(w©Żng)

║ė─Žūį±{┬├ė╬ŠW(w©Żng)

ųą╚Aąš╩ŽŠW(w©Żng)

ųąć°┬├ė╬ŠW(w©Żng)

ųąć°é„Įy(t©»ng)╬─╗»╦ćąg(sh©┤)ŠW(w©Żng)

ūÕūVõø

╬─╗»▀z«a(ch©Żn)ŠW(w©Żng)

└µł@ŠW(w©Żng)

║ė┬Õ┤¾╣─ŠW(w©Żng)

╝¶╝łŲżė░ŠW(w©Żng)

ųąć°ć°╝ę╦ćąg(sh©┤)ŠW(w©Żng)