-

沒有記錄!

尋跡中原古休閑之垂釣(二)追尋大魚的蹤跡

2016/3/1 9:41:20 點擊數: 【字體:大 中 小】

收藏于國家博物館中的安陽殷墟出土的商代后期鯨骨,莊子《外物》篇中的那個超級捕魚高手任公子所博大物,或與此魚相當。

國家博物館內的婦女斫鲙雕磚,刻畫了一位北宋婦女在家做魚的場景,其家中或許就有釣魚愛好者。此磚傳出自偃師。

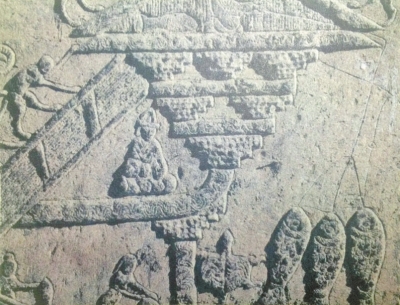

漢代垂釣圖畫像石,畫中的魚個頭著實不小。(翻拍資料圖)

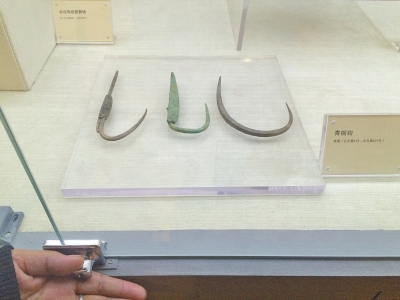

至為博物館2015年中國古代體育文物藝術展中展出的戰國青銅鉤。

□策劃文體新聞中心記者游曉鵬通訊員張弛文圖

引子

2015年初,鄭州一家民營的至為博物館策劃了一次中國古代體育文物藝術展,在體育學術圈內引起不小的轟動。我也慕名而去,展廳里,三根并排而列、巴掌大小的戰國青銅鉤煞是扎眼,請教年輕的執行館長其作何用,他說應該是釣魚。

彼時我并不相信,今天的魚鉤頂多一毛錢硬幣大小,幾克重,而這青銅鉤少說也有二三兩,比很多魚竿都沉,鉤都這么大,釣上來的魚該是怎樣的龐然大物?今天在野生環境中三五斤一尾的魚已屬罕見,古時的魚,能大到多少,五十斤、百十來斤甚至更多?

館長并不釣魚,笑笑,表示確實不好說。

這個疑問留在心里,后來幾乎逢考古學者便問,有沒有在工地挖出來過魚鉤、鉤有多大。不止一位考古一線工作者說,確實見過類似大小的鉤兒,是不是魚鉤不好說,不過古時人類捕魚技術相對落后,野生環境又好,江河湖海里的野生魚個頭確實大。大魚當然要用大鉤兒。

這一點,倒是在不少考古遺跡和古畫中找到一些間接印證。一方面,魚紋一直在遠古各種遺址中所常見,夏商時代的諸多遺址,比如殷墟當中,出土過很多玉魚、骨魚,說明那時魚很常見,殷墟甚至還挖出來了巨大的鯨魚骨頭,如今就擺在國家博物館的古代中國基本陳列廳內,日復一日迎接游客驚異的目光。當然,據此說商朝人玩海釣就過于腦洞大開,安陽沒有海,學者們認為這魚骨是殷人從沿海地區交換而來的。

再說另一方面,在人和魚同處一景、可以相互參照的古代石刻、畫像石中,魚確實常被描繪為龐然大物。比如四川樂山出土的漢代垂釣畫像石,在水中掙扎的大魚跟釣魚人的個頭相當;山東出土的多個漢畫像石中,上鉤的魚甚至比成年人還要雄壯得多。

這個比例如果是真實的,這些魚少說得有二三百斤重,巴掌大的魚鉤想博它,反倒真有些袖珍了。

耐人尋味的是,看過各地不少漢畫,也訪過漢畫像石最多、最有名的南陽漢畫像石博物館,漢畫在造型藝術上雖有夸張,但在處理人與物的大小遠近關系上是相對寫實的,比如斗獸、射鳥、騎馬、牽狗等場景中,這些動物都是該大大,該小小。那么,魚有什么理由例外呢?

于是,我信了那些鉤兒,也更羨古人博大物之樂。

當然,古時不是所有魚都那么大,但刻到石頭上,相當于我們今天拍照留念的,必然是值得炫耀的。相形之下,今人擒一尾三五斤的魚,就已經迫不及待地要在朋友圈里曬。如此來看,時日雖有遠近差異,道理應該是相同。

用五十頭牛搓一個餌

其實到古籍里面找,也不乏大魚的蹤跡。

《莊子·逍遙游》里便介紹了一種鯤,鯤生活在北冥,也就是北邊的大海里,“鯤之大,不知其幾千里也”。如此巨物,似乎人是釣不到的,不過也真不一定。在《外物》篇中,莊子又講了一位資深知名釣客——任公子博大魚的故事。

任公子是任國公子,傳說中的超級捕魚高手,他的目標魚自然不是凡夫俗子所敢想,釣具更是令人咋舌,“大鉤巨緇,五十犗以為餌,蹲乎會稽,投竿東海”,也就是用超大的魚鉤和粗黑的長繩作釣線,用五十頭牛做魚餌,蹲在會稽山(今浙江紹興附近)垂釣東海。一開始并不順利,“旦旦而釣,期年不得魚”。突然一天,有魚咬了鉤,搖頭擺尾地掙扎,動靜非同小可,海水震蕩,白浪如山,鬼神俱驚,震動千里。

中魚之后,溜魚是一門學問,要把魚溜得筋疲力盡才好弄上岸,但把握不好則會斷線折竿,初釣者很容易在這個環節跑魚。很想看看任公子如何溜此巨物,但莊子有意保密,只說任公子得了這魚,剖開腌了,分給大家吃。因為魚太大,從浙江以東到蒼梧以北,大家都飽餐魚肉,以至于都吃膩了。

莊子講這個故事,重點不在于釣技,而是說,大家不要只在看到任公子有此收獲時驚詫不已,如果目光短淺,只拿著小竿細繩,奔著小溝河汊里的小泥鰍小鯽魚而去,那什么時候也不會像任公子一樣釣上來大魚。

莊子顯見講究高投入高產出,舍得搓大餌,方圖得大魚。不過他自己并沒有留下體面的中魚記錄,倒是在釣場上輕易就謝絕了對世人而言誘惑遠超大魚的高官厚祿,留下一段佳話。莊子那時常在濮水(在今濮陽)邊作釣,有次楚王派使者來請他去做官,他反問:“楚國有只神龜,三千歲時死了,楚王用錦緞將它包好珍藏在廟堂之上,你說這烏龜愿意死去而留下骸骨以顯尊貴,還是愿意活在爛泥里自在爬行呢?換我也選擇后者。”

如果說莊子是唯投入派,那么同為河南老鄉的列子在釣魚這件事上則相反,是唯技術派。他堅信即使是很小的投入,只要技術足夠好,一樣能上大魚。《列子·湯問》中,有一則詹何釣魚的故事。楚國頂尖高手詹何用單股的蠶絲做線,芒刺做鉤,細竹做竿,米粒做餌,卻在百仞之淵中拖出來一條“盈車之魚”,也就是能裝滿一輛車的大魚,并且線沒斷,鉤沒被拉直,竿也沒被拉彎,詹何的控魚技術今天看來相當了得。

這件事驚動了楚王,楚王探問究竟,詹老師便說,我老爹給我講過射箭高手蒲且子使用劣質的弓卻一箭雙雕的事,這是他用心專一、用力均衡的緣故,我也用這種方法學習釣魚,苦練五年終于掌握了其中奧妙。

所謂奧妙,就是“當臣之臨河持竿,心無雜慮,唯魚之念,投綸沉鉤,手無輕重,物莫能亂”,“所以能以弱制強,以輕致重也”。詹何說到底,竟然講了一個古代版小貓釣魚的故事,告訴我們專心致志就能上魚,這倒是釣魚界古今不變的真理。

話說回來,任公子和詹何這兩派釣魚風格,誰更高明呢?當然是四兩撥千斤的詹何。所以,列子是莊子的偶像,每提列子,莊子便要“稱之”(夸贊)。

空嗟芳餌下,獨見有貪心

那么,古人釣的魚都有什么種類呢?莊子提到了溝汊里面可以釣泥鰍和鯽魚,更早一些,考古專家陳志達先生所著《殷墟》一書提到,殷墟曾出土鯔魚、黃顙(sǎng)魚(今天俗稱的“戈雅”)、鯉魚、青魚、草魚及赤眼鱒的骨頭,除了鯔魚外,其他五種魚在今天河南北部尚生產。這個名單,今人最常釣的鯉、青、草、黃顙都在其列。

古人也釣鱉,《列子·湯問》中有龍伯國巨人“一釣而連六鰲”的故事。《古今圖書集成》里也有一幅明代版畫《釣鱉圖》,畫中垂釣者頭戴草笠,躬身古林岸邊,左手持竿右手搖輪,正忙于收線,線的盡頭,一只鱉半浮半沒。

我想,釣鯤只是傳說,也莫被古人畫中筆下的巨物所嚇倒,古人更常見的也就是去溝汊里釣釣鯉青草鯽。而且,除去任公子、詹何那些傳說中的高手,古人的真實作釣場景其實與今天也是極相似的。許多文人騷客曾把釣魚寫入古詩,比如“波清見絲影,坐久識魚情”,“路人借問遙招手,怕得魚驚不應人”,再比如“不惜黃金餌,唯憐翡翠竿”,寫盡了釣魚人的心態,誰能說千年之后不是如此?

釣魚詩當中,雖然比不上柳宗元的《江雪》出名,唐代另一位詩人、安陽內黃人沈佺期的《釣竿篇》也是膾炙人口的——“朝日斂紅煙,垂釣向綠川。人疑天上坐,魚似鏡中懸。避楫時驚透,猜鉤每誤牽。湍危不理轄,潭靜欲留船。釣玉君徒尚,征金我未賢。為看芳餌下,貪得會無筌”。猜鉤每誤牽,古往今來釣者莫不有此煩惱,而為看芳餌下,貪得會無筌,更是文人墨客每每論及釣魚都要捎帶的主題。

反過來說,詹何鉤下,一條盈車之魚為了顆粒之餌就送上了性命,白搭了幾十年造化,也令人惋惜。所以,除了如莊子、列子般拿釣魚講舍小就大、講以弱制強之外,古人也常以上鉤之魚的貪欲自省,所謂“空嗟芳餌下,獨見有貪心”。

莊子之后五百年,魏文帝曹丕也許是從任公子的故事中獲得了靈感,寫下了《釣竿行》一詩:“東越河濟水,遙望大海涯。釣竿何珊珊,魚尾何蓰蓰(xǐ)。行路之好者,芳餌欲何為。”此詩極有畫面感,又是一位辛苦東行、想在海邊有所斬獲的人,只是作者沒有安排他博得大物,倒是用魚的口吻嘲弄他:請問遠方趕來的人哪,您處心積慮設下這份香餌,意欲何為呀?

曹丕才是一條游弋于人世的真正大魚,但他懂得螳螂捕蟬黃雀在后,此詩分明是在說任你籌謀香餌,我不上套。曹丕完全跳出了一般釣者心理,極顯政治家心境,在釣詩當中也屬別具一格。