-

沒有記錄!

木偶皮影闖出大市場——湖南省木偶皮影藝術保護傳承中心的創新之路

2013/11/5 11:18:48 點擊數: 【字體:大 中 小】

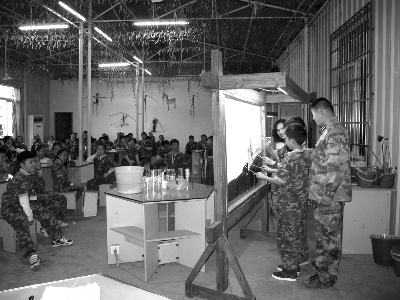

孩子們在表演自己編創的皮影戲(易添麒 攝)

10月29日,在湖南省木偶皮影藝術保護傳承中心組織的皮影藝術課堂上,長沙市砂子塘小學五年級學生吳其軒和同學們一起用自己制作的皮影表演了皮影戲《狐貍與烏龜》。近年來,該中心組織各種惠民展演傳播木偶皮影藝術,并通過創新管理機制和營銷手段積極拓展木偶皮影戲演出市場,使湖南木偶戲與湖南皮影戲這兩項被列入國家級非物質文化遺產名錄的古老藝術煥發出了新的生機與活力。

激發非遺傳承活力

在湖南省木偶皮影藝術保護傳承中心皮影制作室里,有近30年皮影制作經驗的李飛躍近日正在為該中心新創節目《木蘭從軍》趕制皮影,一張“木蘭織布”的皮影已經讓李師傅忙碌了10多天。

生產新創劇目一直是湖南省木偶皮影藝術保護傳承中心促進非遺保護傳承的重要手段。去年,該中心創排的大型原創皮影戲《人狼同舞》在第21屆國際木偶藝術節上榮獲“最佳劇目獎”。今年,該中心又推出了皮影小節目《木蘭從軍》、《獅子與老鼠》及木偶小節目《思凡》。“新創劇目使制作、編導和表演人員都能處于一種創作的興奮狀態,這樣的團隊對非遺傳承至關重要。”湖南省木偶皮影藝術保護傳承中心主任張帆說。

在不斷創作的過程中,該中心還積極創新舞臺表現形式,在舞臺布景上運用現代LED燈光和舞美技術,既時尚美觀又節能環保。此外,他們還試水人偶同臺表演,讓演員一改過去藏在幕后的表演方法,走到前臺,與木偶同臺演出。“藝術表現形式的改變適應了市場需要,增強了非遺傳承的生命力,也對我們提出了更高的要求。”演員楊慧娟說。

多渠道播撒種子

2011年,湖南省木偶皮影藝術保護傳承中心與長沙市雨花區教育局素質教育基地聯合打造了木偶皮影藝術進校園活動,每周都為孩子們進行木偶皮影教學并組織專場表演,截至目前已演出100多場。孩子們逐漸熟悉了畫皮影、剪切、涂色、連接等制作工序,還自導自演了各種成語故事。“我們引導孩子們完成從簡易制作到登臺演出的流程,就是希望在他們心底埋下一粒親近、熱愛傳統藝術的種子。”國家一級演員周金秀說。

今年10月12日,該中心啟動了“湖南木偶皮影戲進社區”活動,將60場木偶皮影惠民演出送到多年沒有見到過木偶皮影戲的群眾和社區孩子們的面前。除了各類惠民演出,他們還通過演出項目負責制和演出聯系獎勵機制積極拓展商業演出。從簽約到完成演出,全部工作都由項目負責人統籌,演出收入除了上交中心的固定份額和發給業務聯系人的獎勵外,全部作為演出成本使用,結余部分作為“超產獎”發放給演員。該制度推行后,各演出班底嚴格控制開銷,連道具搬運也不再使用搬運公司,而是發揮團隊力量自行解決。“推行項目負責制后,有的演員月演出收入達到7000多元,這在以前是不敢想象的。”該中心木偶表演團團長俞濤說。

市場化方式使演員和劇團崇尚節儉作風,也使團隊不斷借助市場拓展傳承空間。與民營企業合作的魔幻人偶劇《豬豬俠—魔幻森林》去年5月走向市場后已在全國巡演160多場。2012年,該中心共演出265場,演出收入110萬元。今年前9個月已演出253場,其中惠民演出157場、商演96場。根據已簽訂的演出合同,預計全年演出將超過370場。“越是有戲演,越是有觀眾進場,木偶皮影這樣的傳統藝術越能得到好的保護和傳承。”湖南省文化廳廳長朱建綱表示。

創意策劃拓展市場

近日在湖南省木偶皮影藝術保護傳承中心辦公樓采訪時,記者看到一臺可以批量生產皮影的皮影雕刻機。據了解,該中心正在醞釀一個“把木偶皮影帶回家”的方案,根據兒童玩具市場的需求生產制作一批可供銷售的小玩偶。目前,他們已嘗試在部分演出場地旁設置柜臺出售以木偶劇《石三伢子》中少年毛澤東為原型的人偶玩具。

公交IC卡是很多城市居民出行的隨身品,將傳統木偶皮影劇照印刷在卡面上,既能豐富公交IC卡的文化內涵,使卡片不再單調,又能傳播非遺文化。這個一舉兩得的辦法是湖南省木偶皮影藝術保護傳承中心年輕的策劃人員張滴洋的主意。“這個項目不需要投入經費,只需將中心劇目資料的知識產權作為投入,將覆蓋長沙幾百萬市民,還可試著推廣到其他城市。”張滴洋說。目前,該項目已生產了部分印有《三只老鼠》、《龜與鶴》等劇照的產品。據了解,張滴洋還為中心策劃了APP手機平臺項目,開啟了湖南省文藝院團進入移動網絡時代的先河。 (原標題:木偶皮影闖出大市場——湖南省木偶皮影藝術保護傳承中心的創新之路)