-

沒有記錄!

金色大廳·600年新昌調腔重現舞臺——且聽古韻妙與憂

2014/4/15 11:24:15 點擊數: 【字體:大 中 小】

明人張岱在《陶庵夢憶》中曾連夸調腔“妙絕”“又復妙絕”。4月12日晚,上海東方藝術中心“名家名劇月”迎來了中國最古老的聲腔之一——距今600多年的新昌調腔。難得一見的傳統古戲,讓觀眾飽覽這一“最冷門劇種”的古韻遺風。

最古聲腔

新昌調腔,是中國最古老的聲腔之一,為明代“四大聲腔”之一余姚腔的別稱或唯一遺音,被認為是“北曲南移,南腔北上,南北聲腔交流”的產物,距今已有600多年歷史。2006年5月被列為首批國家級非物質文化遺產。

調腔和昆曲一樣,有著悠久的歷史,劇目相當豐富,現存劇本有700多個,曲牌500多種,從南戲、北曲、永嘉雜劇,到余姚腔,都能找到調腔的影子。調腔劇目貫穿整個中國戲曲發展史,被譽為“中國戲曲活化石”。

新昌調腔劇團團長丁黎鴻告訴記者,調腔演唱風格獨特,最具代表性的是“干唱”“幫腔”和“疊板”。它那“不托絲竹,以板助節;鑼鼓幫扶,后場(樂隊)幫接”的老南戲“干唱”形式在其他劇種比較少見。這次來上海演出的劇目包括宋雜劇的《調無常·送夜頭》,元雜劇的《北西廂》《漢宮秋》以及明傳奇的《牡丹亭》《關云長千里獨行》等。這些都是新昌調腔中的傳統古戲,但因為唱詞比較深奧、表演樣式又古樸,在劇團平時的下鄉演出中一般觀眾都不太接受,所以也很少演出。

丁黎鴻坦言,新昌調腔雖然劇本和曲譜保留較為完整,但幾乎沒有留下什么傳統古戲的影像資料,表演上失傳的比較多。除了20世紀80年代末,章華琴老師留下一段《北西廂》的視頻資料外,別無其他。此次帶到上海來的幾出戲中有些是去年復排出來的,其中如《漢宮秋·餞別》只存劇本、曲譜,連現在新昌調腔的傳承人都沒有看過戲是怎么演的,因而復排時在表演方面能依靠的只有少量的文字記載以及老藝人回憶當年聽說過的一些內容,在調腔表演體系的基礎上憑借想象來呈現。

調腔之妙

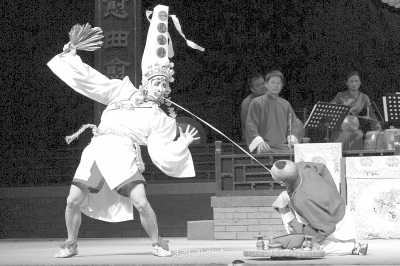

一曲道盡人間炎涼,10分鐘的目連戲調腔《調無常·送夜頭》中,“祭鬼”一段啞劇幽默、詼諧、妙趣橫生,無常“罵狗”把戲推到高潮,聽者無不拍手稱快。據介紹,調腔目連戲現存手抄本168出,可演三日三夜,為中元節廟會時上演的平安大戲。

張岱《陶庵夢憶》曾言:“調腔科白之妙、有本腔不能得十分之一者。”《北西廂》曾被譽為“天下奪魁”之作,然因年歲久遠,漸已消失于戲曲舞臺,獨調腔尚能演出《游寺》《請生》《赴宴》《拷紅》四折,保留完整的手抄本及曲譜。在原著《北西廂·游寺》中,法聰僅為陪襯角色,而調腔本《游寺》強化了法聰的形象,增強了整臺戲的喜劇色彩,充分印證了調腔“科白之妙”。

明傳奇調腔《關云長千里獨行·封金掛印、灞橋挑袍》系調腔傳統劇目,傳承至今已500余年。全劇充滿北曲風味,粗獷豪放,氣勢雄壯。有意思的是,戲曲舞臺上一般把曹操塑造成反面人物,以白臉應工,調腔還曹操以歷史真面目,認為曹操是杰出政治家、思想家、軍事家和文學家,以老生俊扮應工。《牡丹亭·入夢》一折,杜麗娘的表演不用折扇,水袖也沒有抖袖的動作,別具特色。

“我們之前斷層得非常厲害。”丁黎鴻說,雖然新昌與越劇發源地嵊縣同屬紹興,但調腔作為一個古老的劇種與越劇的生存狀況卻大為不同。為參加2013年在香港舉行的中國戲曲節,新昌調腔劇團應主辦方之邀,一共要演出5場,且要保證每場演出劇目不同。“這就給了我們一個機會,推動劇團加大編排力度,重新排了20個折子戲。”目前,新昌調腔劇團正籌劃搶救一批珍貴史料,一方面給團內年輕的演員排戲,也希望對案頭的一些資料進行整理和恢復。

古韻之憂

“最古”“最冷門”,調腔“頂著”的這些“最”字也讓丁黎鴻憂心。

丁黎鴻告訴記者,民國時期,新昌調腔還處于相對較為興盛的發展階段,抗戰爆發后,調腔的演出受到很大影響,劇團解散,老藝人紛紛離開謀新出路。到了1953年,專業的調腔劇團已經絕跡。為了不失傳,國家又重新將這些老藝人召集起來。“三個老藝人在臺上演《北西廂·游寺》,年紀加起來一共有200多歲。觀眾看到的是白頭發的張生,滿臉皺紋的崔鶯鶯……”丁黎鴻回憶說。1957年,調腔劇團首次開班招生,而整個“文革”期間,劇團只演《杜鵑山》這樣的樣板戲。到了1978年以后,劇團才開始重新排演傳統戲目,新昌調腔開始迎來一個小陽春。

在傳統戲曲式微的20世紀90年代,新昌調腔也未能幸免。為了迎合市場,劇團一度兼演越劇,“白天走市場演越劇,晚上演調腔”,稱為“一樹二花”。結果,年輕演員在劇種之間頻繁“穿越”,搞得演越劇不像越劇,演調腔不像調腔。

成功申報首批國家級非物質文化遺產,為處境艱難的新昌調腔帶來了轉機。當地政府采取了一系列保護措施,劇團的正常演出也開始逐步恢復。但觀眾群出現了斷層,劇種的前景依然不容樂觀。據介紹,新昌調腔劇團去年一年演出近80場,但相當一部分是和其他劇種拼臺,調腔單獨演出的只有40多場,而其中在縣級以上城市演出的只有13場。除了去年和今年在香港、上海的演出,新昌調腔劇團這些年的演出全都不售票,完全依靠包場,作為一個劇種而言,生存在這樣一種狀態下顯然也非長久之計。(本報上海4月13日電 本報記者 曹繼軍 顏維琦) (原標題:金色大廳·600年新昌調腔重現舞臺——且聽古韻妙與憂)