今年6月,為紀念中國工農紅軍長征80周年而創作的電視劇《十送紅軍》在央視熱播,同名歌曲《十送紅軍》再度引發關注。

13年前,也就是2001年6月,電視劇《長征》曾將《十送紅軍》作為貫穿全劇的音樂主旋律,使這首老歌重煥青春,同時也引發了著作權的爭議。尤其在作曲方面,兩位藝術家一度對簿公堂,最終由法院給了它一個曲調方面的“身份證”。

如今,它的詞作“身世”又受到質疑。來自陜西省漢中市的有關人士認為,有資料表明,這首江西民歌,其詞作源頭實際應該在陜南。到底是姓“陜”還是姓“贛”?一時間,《十送紅軍》的詞作“身世”變得撲朔迷離。

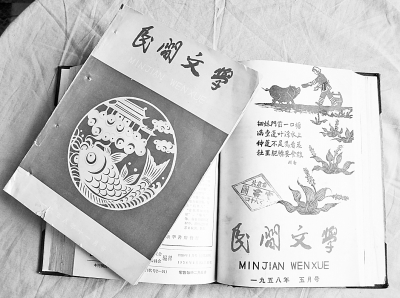

向成忠、樊建源:1958年《民間文學》兩度刊發鎮巴《十送》

近日,記者來到漢中市,恰逢陜西省首屆陜南民歌大賽(漢中賽區)決賽舉行。兩位原生態歌手登臺演唱了陜南版《十送紅軍》,其曲調與如今廣為流傳的空政文工團的版本明顯不同。“這兩個版本的曲調,一個取自漢中市鎮巴縣的民間小調,另一個取自贛南采茶戲的曲調,一聽就明白;但兩者的歌詞卻高度雷同,這點必須講清楚。”向成忠說。

向成忠,漢中市鎮巴縣博物館原館長,現為縣文化廣電新聞出版局干部,兼任縣紅軍文化研究組組長。他是“《十送紅軍》詞作源自鎮巴”觀點的堅定支持者,隨后他向記者出示了“物證”——影印的1958年11月號的《民間文學》雜志。

《民間文學》由中國民間文藝家協會主辦,1955年創刊。

記者看到,在這本雜志的第17、18頁刊登的是“鎮巴歌謠《十送》”。與空政版的仔細對比,可以發現如下異同:首先,鎮巴版《十送》十段內容全有,而空政版只有六段。其次,鎮巴版的“南山”“兔兒崖”“七里灣”“八角山”“通江”“巴山”等均屬陜西省鎮巴縣和四川省通江縣(原屬川陜革命根據地)的地名,而空政版相應之處則為“拿山”“五斗江”“望月亭”等井岡山地區(原屬井岡山革命根據地)的地名。還有,空政版在每一段都添加了贛南客家話的典型襯詞“里格”和“介支個”。除此之外,兩個版本高度接近,在段落、句式上幾乎一模一樣。在具體內容上,“一送”“五送”“十送”,兩個版本能夠直接對應,鎮巴版的“四送”和空政版的“三送”相對應,“九送”和“七送”相對應,“三送”和“九送”相對應。(歌詞附后)

在漢中,同樣堅持這一觀點的還有一位年逾八旬的退休老人樊建源。他的記憶與向成忠的“物證”略有出入,卻又牽出了新的佐證。

據樊建源回憶,1958年他在漢中歌劇團工作時,曾被地委宣傳部抽調幫忙整理民間文學作品,當時工作人員對鎮巴縣送來的民歌《十送》進行整理,以漢中地委宣傳部的名義寄給《民間文學》編輯部,在當年5月號上刊發了出來。他對此的印象極為深刻,因為“我是5月份結束抽調離開時看到的那期新來的雜志,絕對不會錯。”

隨后記者找到了1958年5月號的《民間文學》,書頁已經泛黃,翻至第36頁,可以看到“陜南紅色山歌二首”,而且在大標題下注明了“中共漢中地委宣傳部搜集”。其中一首便是《十送》,在《十送》的標題下注有“鎮巴簡池區永樂鄉朱有志唱”(據向成忠介紹,“朱有志”應為“朱有熾”的筆誤)。而在同一年的11月號上刊登的鎮巴歌謠《十送》,署名為“朱有熾演唱、富饒整理”。

可見,1958年兩期《民間文學》刊發的是來自同一個地方的同一首民歌——鎮巴《十送》。

符文學、劉光朗:親手把鎮巴《十送》的詞曲采錄下來

富饒是符文學的筆名。符文學,曾任鎮巴縣文化館負責人、縣政協文史委員會副主任,已于去年去世。他在生前記錄了1956年自己去永樂鄉搜集整理《十送》的詳細過程。

記者在鎮巴縣文化館看到了他生前留下的這段文字資料:“1956年10月中旬,我到了永樂鄉后,鄉上讓我到西鄉街找朱有熾,他曾任川陜省赤北縣蘇維埃政府稅務局局長。次日,我步行40多華里,到了西鄉街朱有熾家,晚上邊談邊記錄。他唱了好幾首紅色歌謠后,說還有一首長的,一共十段,歌名叫《十送紅軍》。他說我記,記畢,然后一段一段地念給他聽,有錯的地方作了糾正。我回縣以后,把搜集的紅色歌謠進行了整理。我最感興趣的就是《十送紅軍》,把這首歌謠以‘富饒’的筆名抄寄給了《民間文學》編輯部。”

兩年后,1958年11月號的《民間文學》發表了這首《十送》。“那年12月上旬的一天,我去漁渡公社辦事,順便到郵局給鎮巴報社寄了一篇稿件,走到郵局營業室,一位老同志轉給我一封信,是中國民間文藝雜志社寄來的,信封上寫:中共鎮巴縣委符文學轉交富饒同志收。拆開一看,是雜志社給匯來的20元稿費。”符文學在回憶材料里寫道。

今年已經76歲的劉光朗,也親歷了那段歷史,他向記者證實了符文學所述。

劉光朗,著名的陜南民歌演唱家,現為鎮巴縣文聯名譽主席。1959年8月,劉光朗被分配到鎮巴中學當音樂教師,當年10月與符文學結識。“他聽說我是學音樂的,便將他采錄的鎮巴民歌《十送紅軍》推薦給我。我問他:‘這首歌的音樂你記了嗎?’他說:‘我不懂音樂,沒法記錄。’”劉光朗回憶說,他看過歌詞后深受感動,很快便試著譜了一曲,但是僅在當地小范圍演唱過。“這些事情全都發生在1961年之前。”劉光朗隨即強調。

1961年八一建軍節,空政文工團創作的大型歌舞劇《革命歷史歌曲表演唱》在北京中山音樂堂公演。其中歌曲《十送紅軍》一亮相就受到熱烈歡迎,很快傳遍大江南北。據劉光朗回憶,當初符文學知道《十送紅軍》一炮而紅后還很高興,問能不能找到歌詞。1965年,劉光朗在陜西省圖書館買了一本已經結集出版的《革命歷史歌曲表演唱》,送給了符文學。他記得,當時該書對《十送紅軍》的署名是“張士燮、朱正本收集整理”。

兩個版本的跨時空糾葛

張士燮先生、朱正本先生都已過世。但是朱正本曾經在2001年和2011年分別接受過光明日報和北京日報的記者采訪,談起過當年空政版《十送紅軍》的創作經歷,大體如下:

1960年春,朱正本、張士燮等幾位空政文工團的同志到江西采風。他們搜集了大量的革命歌曲,其中有各種版本的送紅軍歌曲。

1960年秋,空政文工團開始創作大型歌舞劇《革命歷史歌曲表演唱》,其中有一場送別紅軍去長征的內容。詞作家張士燮編創了一首《十送紅軍》。朱正本說,詞寫得非常感人,當時他腦海里立刻閃現出江西采風時聽到的一首民歌的旋律。這首民歌名為《長歌》,又叫《送郎調》,是贛南采茶戲里的曲調。幾乎是一氣呵成,不到一個小時,朱正本就完成了譜曲。

1961年,空政版《十送紅軍》一炮走紅,但這距離鎮巴歌謠《十送》的正式發表,已經過去了三年時間。

“會不會是張士燮根據搜集到的多首(包括已發表過的鎮巴《十送》)有關送紅軍的民歌綜合起來,形成了《十送紅軍》的歌詞?”劉光朗揣測。目前,還沒有史料直接證實他的揣測。

當年這事兒給了劉光朗很大的觸動。他感到空政版的曲調很好聽,但是失去了鎮巴原生地的風格,因此有必要搞清楚鎮巴版的原唱是什么樣的。

1963年冬,已經調往鎮巴縣文工團工作的劉光朗隨團下鄉演出,曾去朱有熾家專訪過,但朱有熾去了四川通江親戚家,未能會面。時隔14年之后,1978年9月,劉光朗帶隊下鄉演出才得知朱有熾已經去世。1979年8月,劉光朗找到了朱有熾的老鄰居朱達武。

問起《十送紅軍》怎么唱,當時已經80多歲的朱達武說:“類似本地流行的《繡荷包》《十繡》之類的小調。”于是劉光朗哼唱了幾句鎮巴民歌《繡荷包》,朱達武當即說就是這個調就是這個調。

劉光朗作了認真的記錄,并將采錄后的曲譜,唱給朱有熾的幾個子孫聽,他們一致認定此曲就是朱有熾當年自彈自唱的那支歌。

“如今在鎮巴,歌曲《十送紅軍》婦孺皆知,大家傳唱的就是這個版本。”向成忠認為,正是1961年《革命歌曲大聯唱》將《十送紅軍》作為江西民歌排在第四場,從此這首歌曲被誤以為是江西民歌,“其實從歌詞上來說,這不是一首原創的江西民歌。”

民歌背后的紅色記憶

鎮巴版《十送紅軍》的最早傳唱者朱有熾,已經于1970年去世。記者輾轉找到了他的孫子,現任鎮巴縣大池鎮農綜站站長的朱澤儒。

鎮巴縣地處川陜交界處,位于大巴山腹地,是川陜革命根據地的重要組成部分。當年朱有熾生活在永樂鄉白陽村西鄉街,河對岸就是四川省通江縣兩河口。1932年12月紅四方面軍從這里入川,并成立了川陜省第一個縣級政權組織赤北縣蘇維埃政府。

據朱澤儒介紹,朱有熾在紅軍到來的第二天就參加了革命,他上過學,文采又好,便擔任了赤北縣稅務局局長。1935年春天,紅四方面軍接到中央紅軍的命令,要求向西轉移與中央紅軍會合。這之前幾天,朱有熾已經擔任了赤北縣蘇維埃政府主席。

根據符文學的記錄,朱有熾曾經告訴他,在兩河口的紅軍部隊,平時除對敵作戰、建立政權、開展打土豪分田地以外,為了鼓勵紅軍戰士,號召窮人參加革命,創作了許多紅色歌謠,在根據地到處傳唱。

其實,第二次國內革命戰爭時期,各個根據地都是環境艱苦、戰斗頻繁。每當紅軍上前線,各村落的男女老少,經常到村頭、河邊、大道旁送別紅軍。不論是中央蘇區,還是川陜蘇區,送紅軍的歌曲數量眾多,而且富有地方特色。

值得一提的是,1961年8月1日,《光明日報》曾刊發署名卓如的文章《談陜南紅色山歌》,提到“陜南這塊根據地的動蕩是個很大的特點,在中國革命歷史上,它曾被稱為人民部隊‘八進八出’的地方。紅軍一來,革命運動就熱火朝天地開展起來,一旦紅軍走了,地主反動派就要進行反撲,群眾就遭到殘酷的大屠殺。但是人民毫不屈服地進行著勇敢的斗爭。群眾通過山歌來表達對紅軍的深厚情感。有一首《十送紅軍》可以看作送別歌的代表。這首歌謠充分地表現了人民對紅軍的真摯的情感,雖寫惜別之情,但沒有哀傷、絕望的情緒。”文章列舉了歌詞的一段,內容與鎮巴《十送》中的“四送”只字不差。

無論是鎮巴版,還是空政版,一脈相承的歌曲,心心相通的感情。這些紅色歌謠之所以幾十年傳唱不衰,關鍵就是它們建立在人民群眾對共產黨、對紅軍真正愛戴的基礎上,因而有著最真摯、最濃烈的情感。

兩個版本的歌詞對比

空政版《十送紅軍》

一送(里格)紅軍 (介支個)下了山

秋風(里格)細雨 (介支個)纏綿綿

山上(里格)野鹿聲聲哀號

樹樹(里格)梧桐葉呀葉落完

問一聲親人紅軍啊

幾時(里格)人馬 (介支個)再回山

三送(里格)紅軍 (介支個)到拿山

山上(里格)包谷 (介支個)金燦燦

包谷種子(介支個)紅軍種

包谷棒棒咱們窮人搬

緊緊拉住紅軍手紅軍啊

撒下的種子 (介支個)紅了天

五送(里格)紅軍 (介支個)過了坡

鴻雁(里格)陣陣 (介支個)空中過

鴻雁(里格)能夠捎書信

鴻雁(里格)飛到天涯海角

千言萬語囑咐紅軍啊

捎信(里格)多把 (介支個)革命說

七送(里格)紅軍 (介支個)五斗江

江上(里格)船兒 (介支個)穿梭忙

千軍萬馬(介支個)江畔站

十萬百姓淚汪汪

恩情似海不能忘紅軍啊

革命成功 (介支個)早歸鄉

九送紅軍上大道

鑼兒無聲鼓不敲鼓不敲

雙雙(里格)拉著長繭的手

心像(里格)黃連臉在笑

血肉之情怎能忘紅軍啊

盼望(里格)早日 (介支個)傳捷報

十送(里格)紅軍 (介支個)望月亭

望月(里格)亭上 (介支個)搭高臺

臺高(里格)十丈白玉柱

雕龍(里格)畫鳳放呀放光彩

朝也盼來晚也想紅軍啊

這臺(里格)名叫(介支個)望紅臺

鎮巴歌謠《十送》

一送紅軍下南山,

秋風細雨纏綿綿,

山里野貓哀號叫,

樹樹梧桐葉落完,

紅軍啊!

幾時人馬再回山?

二送紅軍大道旁,

紅漆桌子兩邊放,

桌上擺著送行酒,

酒兒里面摻蜜糖,

紅軍啊!

恩情似海不能忘。

三送紅軍上大道,

鑼兒無聲鼓不敲,

雙雙拉著長繭手,

心像黃連臉在笑,

紅軍啊!

萬般憂愁怎能消?

四送紅軍過高山,

山上包谷金燦燦,

包谷種子紅軍種,

包谷棒子窮人搬,

紅軍啊!

撒下種子紅了天。

五送紅軍上了坡,

鴻雁陣陣空中過,

鴻雁能捎書和信,

飛到天涯和海角,

紅軍啊!

捎信多把革命說。

六送紅軍兔兒崖,

兩只兔子哭哀哀,

禽獸也能知人性,

血肉感情拋不開,

紅軍啊!

山里紅花永不敗。

七送紅軍七里灣,

灣灣上下一片田,

田里谷穗頭低下,

田里鯉魚翻田坎,

新米上市人去遠。

八送紅軍八角山,

兩只八哥吐人言,

紅軍哥哥沒遠走,

走了財東要倒算,

紅軍啊!

窮人的苦水吐不完。

九送紅軍到通江,

通江河上船兒忙,

千軍萬馬河邊站,

十萬百姓淚汪汪,

紅軍啊!

眼望江水斷肝腸。

十送紅軍轉回來,

巴山頂上搭高臺,

高臺十丈白玉柱,

雕龍繡鳳放光彩,

紅軍啊!

這臺名叫望紅臺。