西安考古發(fā)現(xiàn)

根據(jù)考古學(xué)家最新考古發(fā)掘與研究表明,1300年前部分唐朝..[詳細]

微山南陽 古鎮(zhèn)

古運河穿鎮(zhèn)而過從濟寧市區(qū)出發(fā),往南驅(qū)車半個多小時,經(jīng)..[詳細]

隋唐運河古鎮(zhèn)

隋唐古鎮(zhèn)景觀之一:五鳳三閣(展示中心)余莉為了加快城市..[詳細]

-

沒有記錄!

教授欲推廣地球物探技術(shù)替代洛陽鏟 給文物做CT

2014/10/11 10:56:33 點擊數(shù): 【字體:大 中 小】

修補絲織品。

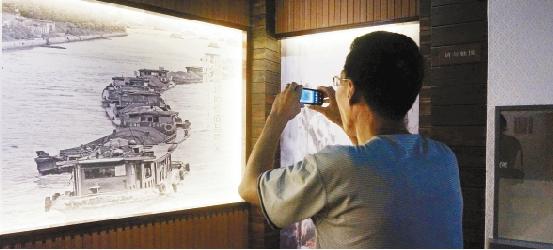

9月24日,海寧長安鎮(zhèn)居民參觀了大運河長安閘遺產(chǎn)館。 海寧日報記者 王超英 攝

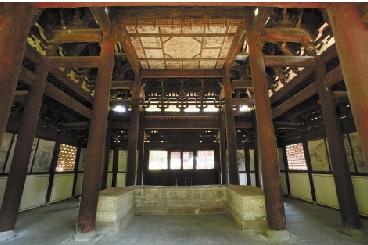

武義延福寺大殿。

浙大教授在文保技術(shù)研究試驗基地。

浙大紫金港。秋日的上午,陽光清朗。浙江大學(xué)文化遺產(chǎn)研究院的李志榮教授又來這里轉(zhuǎn)轉(zhuǎn),看看安放在這里的“寶貝”。這是浙江大學(xué)紫金港校區(qū)正在建設(shè)的博物館工地東邊的一個院落,一年半前,掛出了“浙江省科技考古與文物保護技術(shù)研究試驗基地”的牌子。李老師指著幾個巨大的木箱子告訴記者:“這個是省文物考古研究所直接從良渚遺址考古現(xiàn)場提取過來的;這是杭州市考古所從小橫山遺址提取的……這里面,沉睡著幾千年前古人留下的史前痕跡,等待我們一層層剝離,讓它們蘇醒……”

給文物做“醫(yī)生”

從一個計算機教授到開口必談文物的文保達人,浙江大學(xué)計算機學(xué)院魯東明大概用了10年時間。1997年,他開始接觸浙大與敦煌研究院合作的敦煌數(shù)字化保護項目。“那時候的數(shù)字化技術(shù)和今天是不能比的,一開始的時候,我們只有一個很樸素的愿望,文物終究會消失,怎么盡可能地用科學(xué)技術(shù)的方法把它保存下來?”

刁常宇是魯老師團隊中的一員,10年間,他已經(jīng)記不得自己去過多少次敦煌。當年,他是一個標準的技術(shù)控,到敦煌去是工作,關(guān)注的只是手中的設(shè)備;現(xiàn)在去,他會留戀,工作結(jié)束了,他還會停留,仔細地看著斑駁的墻壁上,歌舞的古人們。“現(xiàn)在,喜歡看了,不能說懂,但知道我們要解決什么問題了”。而且為了解決問題而改進的設(shè)備,現(xiàn)在已經(jīng)是第四代了。用這套設(shè)備,加上專門研制的糾偏算法,在“浙江省科技考古與文物保護技術(shù)研究試驗基地”誕生了第一個“奇跡”——敦煌223號洞窟,完全一樣的尺寸、一樣的畫作、一樣的色彩、一樣的斑駁,甚至完全一樣的細小的起伏和泥底上剝露出的細麻和麥秸,不一樣的是,這個洞窟,不會再剝落,它可以讓人們親近它,仔仔細細地看它,不用再害怕光照和氧化變色。它是健康的。

魯老師說,文物對于人類的價值,是無須多言的。但一些文物,由于年代久遠,已邁進暮年成為“病人”,科學(xué)技術(shù)的作用,在文保這一行,就是起了醫(yī)生的作用。但是很麻煩的是,這個病人自己不會說話。因此我們首先要解決的問題,就需要認識、分析、研究,或是尋求熟悉它們的合作者,才能知道需要治的是什么病,甚至是要研制什么藥。

中國絲綢博物館建館時間不長,卻是中國最大的絲織品博物館,也是浙江省唯一的“國家文物局重點科研基地”,基地副主任周旸可謂是為絲綢“病人”代言的癡迷者。她謙虛地稱自己是一個“翻譯”,每一種文物保護中都面臨不一樣的課題,單說絲綢,南方地區(qū)出土的絲綢與北方地區(qū)出土的不一樣,皇室寢宮藝術(shù)品絲綢的保護與出土絲綢的保護又不一樣。中國是絲綢的發(fā)源地,中國在保護方面遇到的問題就是世界性的問題。她平日里與大學(xué)教授們打交道很多,長年往大學(xué)跑是周旸工作的一部分。經(jīng)常是碰到了問題,就利用各種資源尋找合作。最有效的方法,就是先找到相似領(lǐng)域的研究者,然后移植已經(jīng)基本成熟的技術(shù),開展適用性研究,這樣非常個性化的“交道”,在過去的幾年中,起了很大作用。

給文物做“CT”

浙江大學(xué)地球科學(xué)系的田鋼教授,則是反向?qū)ふ?ldquo;翻譯”的人。田老師從事了20多年地質(zhì)研究,最熟悉的就是用來尋找石油等深部礦物的地質(zhì)探測技術(shù)。田老師主動向文物部門的專家們“推銷”地球物探技術(shù):這項技術(shù)在歐洲應(yīng)用很廣,是一種無損地下文物的探測方式,相當于給大地做“CT”,可以替代“洛陽鏟”。而現(xiàn)實遠非期望的那樣,當田老師和研究生們第一次從良渚發(fā)掘現(xiàn)場帶回探針發(fā)回的數(shù)據(jù),它簡直就像天書一樣難懂。不僅離考古隊期盼的“確診”有相當?shù)木嚯x,就是田老師自己,也覺得同是地下探測,其中奧秘,真是大有不同。

浙大的計算機考古團隊,也嘗試了一次運用信息技術(shù)考古發(fā)掘5000年前的一艘獨木舟。這是一條全長7米有余的獨木舟,是目前國內(nèi)考古發(fā)掘的最長也是最完整的史前獨木舟,證實了古代文獻中記載的“刳木為舟,剡木為楫”的描述。但浸埋在江南濕土中數(shù)千年,古船早已筋骨松垮,用浙江省博物館鄭幼明研究員的話說,就是“糟朽得很嚴重”。浙大計算機學(xué)院董亞波老師的學(xué)科專長是物聯(lián)網(wǎng)與傳感器,作為聯(lián)合工作小組的一員,他目睹了古船“步步驚心”的挖掘與移動過程。“如果能讓傳感器來記錄船體各個部分的位移,萬一船體在翻轉(zhuǎn)過程中發(fā)生變形,它就可以及時‘報警’。”工作小組采納了董亞波的建議,他安裝的分布式光纖傳感器記錄了古船兩次翻轉(zhuǎn)的平穩(wěn)過程。“但那次,我只是做了一次技術(shù)的‘搬運’,我們用的是現(xiàn)成的隧道等公里級的建筑體上使用的傳感器,”董亞波說,真正面對文物,就有了新的認識。“船體只有幾米長,量程不一樣,誤差就會大。這就需要我們?yōu)槲奈?lsquo;量身’研制精度適宜的傳感器裝備。文物千差萬別,大有我們需要研究的地方。”

當科學(xué)遇上歷史,從科學(xué)的自信到對文化遺產(chǎn)的敬畏之心,大多數(shù)科學(xué)家在參與文化遺產(chǎn)保護的工作中,都經(jīng)歷了這樣的心路歷程。浙江省文物局局長陳瑤說,文物是文化傳承中非常重要的載體。首先要“傳”,其后才能“承”。大學(xué)與文保部門的合作,要解決的,就是“傳”和“承”的問題。而解決這個問題,需要我們用創(chuàng)新的思維和方法、手段去解決。

給文物找“好藥”

浙江大學(xué)張秉堅教授原本是個地地道道的理工男,很少關(guān)心化學(xué)之外的事。但自從加入了新聯(lián)盟,他的身份從化學(xué)系教授,變成了化學(xué)系和文博系的雙聘教授。他的辦公室里,兩個并排三層的大書架,一個放滿了《電化學(xué)與腐蝕科學(xué)》之類的化學(xué)專業(yè)書,而另一個則都是《中國大百科全書文物卷》、《視覺地圖》一類的歷史人文書。

“比如,文物的修復(fù),并不是越堅固耐用的材料越好。它很可能形成傷害,比如水泥就是文物修復(fù)的大敵。如果用錯了,那受損的文物就是我們的恥辱碑。很多文物為什么不去修復(fù)?因為至今沒有找到安全、可靠的材料和方法。”張秉堅說,他理解的“好藥”,應(yīng)該是用得上去,又拿得下來,而且不會傷害文物本體。因此,“救治”的關(guān)鍵一步,就是“了解病人”。

浙大文物保護材料實驗室里,張老師與課題組師生們研發(fā)了一系列化學(xué)分析方法和免疫分析方法,專門用來分析古代文物材質(zhì)中微量的有機物。在對我國多處石質(zhì)文物樣品分析的基礎(chǔ)上,他們以《糯米灰漿為代表的傳統(tǒng)灰漿——中國古代的重大發(fā)明之一》為題,在《中國科學(xué)》發(fā)表文章,提出將糯米灰漿作為今天古建筑修復(fù)的材料使用。化學(xué)領(lǐng)域的國際知名期刊《Accounts of Chemical Research(化學(xué)研究綜述)》特邀張秉堅老師撰寫了綜述文章。

一次在浙江海寧縣長安鎮(zhèn)古大運河上南宋船閘的考古行動中,浙江省文物考古研究所的工作人員發(fā)現(xiàn)了大量十分堅固的黏結(jié)條石的白色灰漿,樣品送到了張秉堅老師的實驗室,檢測結(jié)果顯示,這些黏結(jié)材料正是糯米灰漿。

給文物留“案例”

基地的院子里,有一大片綠草地。從地面上看,就是一片普通得不能再普通的草地,但地底下,人工埋入了不同的“文物”,這一塊,是物探課題組用來積累數(shù)據(jù)的。田老師說,把物探的技術(shù)用在考古上,我們必須先要積累大量的數(shù)據(jù),才可能在運用中得到有價值的判斷。眼下,田鋼教授擔任首席科學(xué)家,浙江大學(xué)、浙江省文物考古研究所等多家文保單位共同參與的國家社科基金重大專項《大遺址考古調(diào)查中遙感與物探技術(shù)研究及應(yīng)用——以南方潮濕地區(qū)為例》正在進行中,田鋼說,案例研究偏少,數(shù)據(jù)和經(jīng)驗積累較少是當前一個很大的挑戰(zhàn),地球物理與考古人員還要進一步融合。

還有一個被冠名為“文物急診室”的實驗室,新落成的“天眼”裝置,8米直徑、108盞LED照明燈、40個攝像頭,外加一個無氧屋,它的功能是全程精確數(shù)字化記錄考古發(fā)現(xiàn)的過程,并實現(xiàn)出土文物無氧存放。李志榮老師經(jīng)歷過很多這樣的現(xiàn)場——出土的文物一旦暴露在空氣中便迅速碳化,留下無法彌補的遺憾。現(xiàn)在,這里即將打開的,是浙江省文物考古研究所從桐廬中國最古老的玉石加工廠遺址現(xiàn)場提取過來的土方,巨大的木箱,等待著專家們做好“探寶”前的準備。

對于埋藏了歷史的“土”,學(xué)化工出身的周旸,更是深深地癡迷于古人的智慧。她一直在期待“博物館”與“大學(xué)”的合作有更加杰出的表現(xiàn)。“我們現(xiàn)在能看到的出土絲綢,最早是5600多年前的,在此之前,肯定還會有更古老的紡織品。但它不像陶器,容易遺存下來。但我一直覺得,不管我們是否能看見,它都應(yīng)該在那里,只是我們當前還沒有辦法識別它。”周旸的心愿,是要把“無形”的絲找出來,這樣或許“能為絲綢起源的研究提供新的科學(xué)證據(jù)。” 特約撰稿 單泠 周煒