【開欄的話】

一方水土養一方人,藝術家的創作離不開他的經歷,他的故鄉。版圖中的任何一個地域,它的獨特性都是美術史中的重要參考坐標。藝術脈絡的梳理和地域風貌的探討,見證美術地圖的變遷。隨我們追尋名作的腳步,探訪美術緣起之地,品賞傳世的美術遺跡,揭開塵封的藝術作品背后的故事。這里既有高古經典之作,也有蜚聲國際的當代精品,更有風情濃郁的民間藝術……讓我們一起用腳步拓寬美術的世界,在歷史的長河中勾勒出一幅海納百川的美術地圖,展現至今仍然綿延不斷的藝術生命力。

本期《美術地圖》欄目請您與我們一起走進明代畫家沈周的故里相城。

淡墨畫蟹殼、蟹腳,焦墨畫爪尖和蟹殼凹凸,濃墨渲染雙螯;一根稻穗草草點染。這幅戲墨之作,不求刻削而自有神采。蟹爪過處,如聞蟹吐沫或橫行時發出的“郭索郭索”之聲,江南水鄉深秋之趣在這幅沈周的《郭索圖》中酣暢淋漓,呼之欲出,“郭索郭索,還用草縛。不敢橫行,沙水夜落。”活脫脫勾勒出清水大閘蟹的蠻橫與可愛。

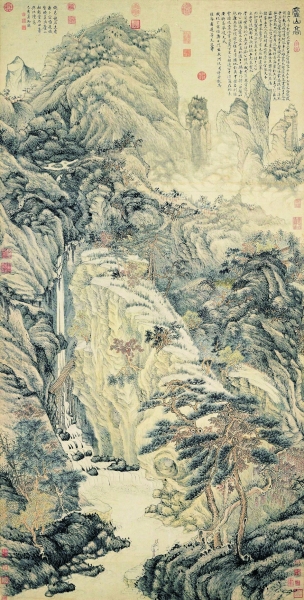

沈周,明代集詩書畫成就于一身者,字啟南,號石田,人稱百年間有著“一曲天下”之勢的“吳門畫派”宗師,在畫史上影響深遠,與文徵明、唐寅、仇英并稱“明四家”。沈周對于山水、人物、花鳥無不精臻,在元明以來文人畫領域承前啟后,博采眾長。他中年畫法細謹,晚歲粗簡,融合宋元諸家,自成風格。他的技法沉穩秀麗,內藏筋骨,常草草點綴,即得意趣,落筆點苔,絕不茍且,獨樹一幟為美學典范。

在明初政治高壓下,隱逸的文人畫風一度曲終人散。直到明朝中葉,一批蘇州文人隱居不仕,在庭園雅集中以詩文書畫自娛,通過父子、師生、親友等渠道傳承著文人畫的衣缽。以沈周為代表的“明四家”,尚意趣、精筆墨、繼承“士氣”的元人繪畫傳統,表現自己的品格情懷。注重抒發心象、發揮性靈,追求平淡自然、怡情平和的寫意山水、花鳥畫開始在中國畫壇占盡風騷。沈周筆下無論草蟲山水抑或悲喜,都以純真平實的筆致,表達內心感悟,開創了一代新風。

而詩與隱也成為沈周一生的注腳。沈家世代隱居吳門,居蘇州相城,沈周故里和墓也都在今蘇州市相城區。生在詩書世家,以家鄉的秀麗景色入畫,沈周可說是得天獨厚。他一生家居讀書,吟詩作畫,悠游林泉,追求精神上的自由;他蔑視治吏峻刻和官場險惡,一生未應科舉,事母至孝不遠游,因此得名“相城翁”;他學識淵博,富于收藏,和文朋畫友相聚唱酬,極受眾望。沈周為人寬厚,當地一戶陳姓人家為修繕家族祠堂,登門求沈周幫忙。沈周念其仁孝,特作畫讓孝子拿去化緣。款署曰,“一磚一木但隨緣,或米或錢惟任意。”甚至有人作他的贗品,求為題款,他也欣然應允。

如今我們尋蹤而來,踏上相城這片現今因蟹膏肥美而著稱的地方,真切感受這片沈氏故里的家常,時光在悠然回轉中,風云際會所孕育的一代“神仙中人”逐漸清晰起來。

湘城鎮沈周村西,沈周的墓旁小湖環繞、林竹深掩,更有閑步小橋、歇息草亭,恰現沈周筆下詩情畫意。

相城歷史悠久,因吳國大臣伍子胥在陽澄湖“相土嘗水,象天法地”、“相其他,欲筑城于斯”而得名。這里氣候溫潤,清流索回,湘城鎮老街上彈棉花的鋪子嗡嗡地響著,小理發店里老式的座椅上是最熟悉的鄉里鄉親,一筐蘿卜干或幾件小衣晾在午后木樓前的陽光里,橋頭走來的是剛剛買了新鮮水芹菜、河鮮的老婆婆。這里的一切都悠悠的宛如波光中的小舟。可以想見一生游歷并不廣的沈周,在家鄉這片熟悉的水土中,孕育出超然淡泊的高逸情懷和寄樂山野的樂觀豁達。他的作品也因此并不枯疏空寂而曠遠、恬適,流露出濃濃的生活氣息。“心遠物皆靜,何須擇地居”,沈周的自題或許最能體現他對家鄉的依戀。

近在東隅的陽澄湖是沈周常去之處,爪毛金黃的湖蟹也曾引得他詩興頓起:“莫怪老夫出手狠,卸甲開膛膏腴凝,三兩香醪難醉我,金秋食蟹正當令”蓮花島上約上兩三個友人,飲一壺黃酒,啖膏吞脂,自也是彼時文人雅士金秋韻事。據說沈周作畫時因墨由糯米糅合制成而有淡香,夜晚點燈作畫時大閘蟹還會順著香味爬到案上,墨蟹成趣。

俗稱“美人腿”的沺涇半島由北向南,宛如佳人玉腿,伸進陽澄湖的碧波中。渡船而過來到蓮花島,島上人家枕水而居,家家以蟹為業。“我們這里沒有汽車和工廠,到這里來就是要過一過沈周式的生活!”相城區委常委、宣傳部長屈玲妮自豪地指給我們看,蘆花紛飛,野鴨嬉戲。為了保護陽澄湖的水質和生態環境,這里的生態濕地處理系統采用德國生態技術,種滿蘆葦、美人蕉等水生植物,與陽澄湖自然濕地銜接。

指縫間還留著蟹的濃黃與鮮香,臨湖遠眺,想必石田也曾泛舟閑渡在這花間中,過沺涇,眺夕陽,濃淡墨色中成就了多少蕭散淡逸的佳作。他畫面中的生機盎然與滿紙煙霞,雅秀疏朗,渾樸酣肆;他的文人特質與獨創精神,師法自然,隆望當代;甚至他獨特的生活方式,對自然山川的摯愛之情和怡性養情的文人雅趣,登峰造極卻終落回到他家鄉一草一木的水土之上。正如沈周在《西山記游圖》中所說,“輒放筆想象,一林一溪,一巒一塢,留幾格間自玩。”(本版攝影:徐 冶 蔣新軍)