-

沒有記錄!

北京吃味

2015/11/6 14:56:34 點擊數: 【字體:大 中 小】

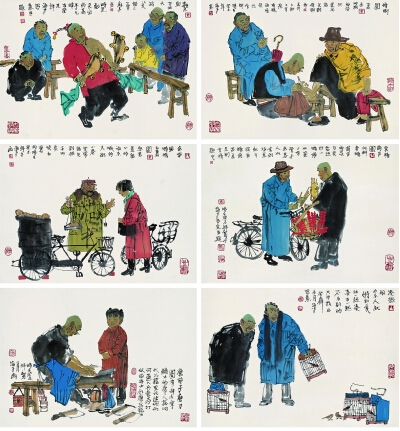

北京風俗畫(左:烤白薯 右:糖葫蘆) 馬海方/作(中國嘉德供圖)

從13歲來到北京,迄今已在京城生活了68年的我,也基本算得上個“老北京人”了。如今的北京城繁華似錦,各地美食齊聚,豐富著人們的味蕾。但那些伴隨著老北京人一路走來、簡單卻不失風味的老北京小吃,仍是跳躍在京城百姓舌尖上的一道明媚的文化風景。今兒個,我就想談談老北京風味小吃的那些事兒。

先說豆腐腦兒。在餐廳里,隔三岔五就能聽見有顧客把豆腐腦兒叫作老豆腐。其實二者完全不是一回事兒。不同之處一是使用的凝結劑不一樣。豆腐腦兒是在豆漿燒開后加入石膏制成;而老豆腐則是加入鹽鹵制成。二是使用的調味品不同。豆腐腦兒澆的是鹵,其好吃與否,關鍵在于鹵打得如何。講究的,使用肉末、口蘑丁兒、黃花、木耳、雞蛋液打成;簡單的,就是用醬油湯加點兒鹽,再象征性地放點兒黃花、木耳勾芡而成,這是目前大部分早點攤的做法。而老豆腐澆的作料則有芝麻醬、醬油、韭菜花兒、腐乳汁兒等。

二十世紀五六十年代,我在地處文津街的北京圖書館就職,每天早晨經過一家位于府右街北口路西、字號為“華安居”的飯館時,都要在那里吃上一碗老豆腐。只可惜,老豆腐這種食品不知從啥時候抽冷子在京城銷聲匿跡了,取而代之的是豆腐腦兒。

餛飩是一種很普通的小吃,但是老北京的傳統餛飩與現如今賣的餛飩相比,卻有天壤之別。老北京正經八百做餛飩的,須在鐵鍋三分之一處用半圓形帶有許多小孔的鐵箅子隔開,里邊放入豬棒骨或一只雞,餛飩皮如紙薄,餡料鮮美,碗中放入醬油、紫菜、蝦皮、冬菜、豌豆苗或韭黃,待餛飩出鍋,再澆上一點肥湯,一碗美味可口的餛飩便給您端上來了。可現在的餛飩,除卻皮兒厚、餡兒料不足以外,就說在鋁鍋里用白開水煮的做法,便差了滋味。

豆汁兒是北京的一種獨具特色的風味小吃。有一種說法是“不能喝豆汁兒的人不算是真正的北京人”。說它獨特,是因為大多數外地人對那種又酸又餿怪怪的味道難以接受,無不敬而遠之。豆汁兒是在用綠豆做粉絲時,經過水泡、磨漿、過濾等工序制作出淀粉原料后剩下的下腳料之一,另一種下腳料則是麻豆腐,它也是著名的北京小吃。豆汁兒須經熬熟后方可食用。喝豆汁兒時還需搭配焦圈兒、辣咸菜絲和鹽水拌的芹菜絲。《燕都小食品雜詠》寫道:“糟粕居然可作粥,老漿風味論稀稠,無分男女齊來坐,適口酸鹽各一甌。”據說,豆汁兒有開胃、助消化、解油膩之功效,不但平民百姓喜食之,就是達官貴人、社會名流也不乏好這口兒的。傳說京劇名伶言慧珠為了孝敬恩師,從北京灌上幾大瓶豆汁兒帶上飛機,送給寓居上海的梅蘭芳。昔日北京城賣豆汁兒最出名的有崇外花市大街的“豆汁兒丁”、東安市場的“豆汁兒何”、和平門南新華街的“豆汁兒張”,如今也都變成了歷史,不過老北京人對豆汁兒的喜愛仍是不減當年。

鹵煮火燒是由“蘇造肉”演變而來的。據《燕都小食品雜詠》介紹:“蘇造肉者,以長條肥肉醬汁燉之極爛,其味極厚,并將火燒同煮鍋中,買者多肉嵌火燒食之。”但因當時物資匱乏,普通老百姓很難吃上一頓五花肉,便以價格低廉的豬下水取而代之,變成“鹵煮小腸”。其實在二十世紀五六十年代,西四小吃店賣的鹵煮火燒菜底兒中還是可以見到兩三片五花肉的。如今,鹵煮火燒小店可以說在京城是“遍地開花”,中央戲劇學院導演黃盈還據此將反映這一市井文化生活的話劇《鹵煮》搬上了舞臺。當然,五花肉也早已不是稀缺之物,恢復“蘇造肉”的做法實乃輕而易舉之事,這一“繼承”與“創新”的完美結合,怕是需要有心人為之了。

新中國成立初期,在鼓樓后邊的一片空場上,擺著不少小吃攤位。其中令人記憶最深刻的是一家賣鹵煮油渣的小攤。鹵煮油渣是將煉豬油時留下來的油渣弄散,放入大鍋中加入作料進行鹵煮,等到湯呈奶白色,盛出一大碗,調以芝麻醬、辣椒油、蒜汁兒、醋、香菜等,趁熱食用。如果作為主食,再加上兩個芝麻燒餅,就是一頓百姓美食了。那個年月的老百姓一般日子都過得緊巴巴的,肚子里難免缺少些油水兒,能吃上這樣一頓油汪汪、熱乎乎的美食,可算是實打實地解饞了。

說起炒肝兒,它與“炒”字并無關系,其實是燴豬腸和豬肝,勾以濃芡而成,為了避除腥味兒,須多加些蒜末。賣炒肝兒的多以小碗盛之,一碗之內只有四五塊豬腸和兩三片豬肝。所以,雖說是炒肝兒,實際是以腸為主、肝為輔,此又是名實不符之處。老北京人吃炒肝兒時,不使湯匙,而是端著小碗,一邊轉著碗,一邊沿著碗邊兒往嘴里吸溜,那姿態也是別有風趣的一景。吃炒肝兒搭配的食品是包子,這是老北京人約定俗成的飲食“規矩”。新中國成立前,以前門外鮮魚口“會仙居”的炒肝兒最為出名,還曾流傳一句歇后語,曰:“會仙居的炒肝兒——沒早沒晚”,說明生意相當紅火。現在,鮮魚口已被改造成小吃街,位于此街的“天興居”炒肝兒店也不含糊,已是頗有名氣的小吃店了。

茶湯是以炒熟的糜子面為主料,加紅糖以開水沖之,再加入桂花、葡萄干、核桃仁、瓜子仁等拌勻而成。賣茶湯的很吃功夫,沖茶湯時要掌握好那锃光瓦亮的大銅壺,難度很大,因為壺膛里點著煤炭,加上壺身及開水,往往重達40公斤左右,所以動作必須舒展利落,協調有度,倒水時才能毫厘不差,一次完成。否則稍有閃失,燙了手不說,還當眾跌了份兒。茶湯吃起來香醇味甜,細膩濃熱,常同油炒面兒一起售賣。君可見,老北京的小吃雖不繁復華美,卻也是極講究技巧的。舊時,賣茶湯最出名的有前門外的“聚元齋”和天橋的“茶湯李”。北京城也流傳著一句歇后語:“賣茶湯的回家——沒面了。”這里的“面”,當然說的是臉面、情面。

杏仁茶據說是由宮廷傳入民間的一種風味小吃。以杏仁粉為主料,也是用銅壺燒開水沖制而成,配以杏仁、花生、桂花、葡萄干、枸杞、白糖等,也稱八寶杏仁茶。《天橋雜詠》贊稱:“清晨市肆鬧喧嘩,潤肺生津味亦佳,一碗瓊漿真適口,香甜莫比杏仁茶。”

扒糕是以蕎麥面為主料,加入適量的淀粉,開水燙面,做成巴掌大小的軟面餅后,上鍋蒸熟。晾涼后放入盛水的木盆中,用冰塊鎮上。售賣時一手托著面餅,一手將其切成滾刀片,澆上芝麻醬、鹽水、蒜汁兒、辣椒油、醋、腌胡蘿卜絲、香菜等,吃起來筋道可口,常與涼粉兒一起售賣。天橋的“扒糕滿”曾是盛極一時的扒糕店。

果子酪是一種夏令小吃。把柿餅、藕片、杏干、葡萄干、冰糖放在一起小火慢熬,成半糊糊狀,晾涼,再加桂花,冰鎮后放入瓷罐中出售。吃到嘴里,感覺涼絲絲、脆生生的,酸甜爽口,很受歡迎。舊時,走街串巷的小販手持兩只銅冰盞(一種銅質的小碗,用來招引顧客的響器)上下顛動,敲出有節奏、清晰悅耳的響聲,人們就稱這些小販是“打冰盞的”。昔日,果子酪以東珠市口的“金龍齋”最為出名。《燕都小食品雜詠》對其如此評說:“杏干柿餅鎮堅冰,藕片切來又一層,勸爾再添三兩碗,保君腹瀉廁頻登。”這是一首滑稽打油詩,是以反話勸告人們,此物雖好吃,但切不可太任性,吃多會鬧肚子。

同為夏令小吃的還有玻璃粉兒。用藕粉或瓊脂(俗稱羊粉)熬成濃湯,冷卻后成凍狀,如晶瑩透亮的玻璃而得名。有紅、白兩色,紅的是加入了色素。售賣時盛入碗中,劃成小條,澆上冰鎮的糖水而食之。糯滑香甜,別有風味。

如今,隨著人們生活水平的大步提高,下館子大快朵頤早已不在話下。但無論怎樣豐盛的酒席,也不能取代風味小吃所承載的那令人不能忘卻的歷史時境和對生活情致的永恒追求。