西安考古發(fā)現(xiàn)

根據(jù)考古學(xué)家最新考古發(fā)掘與研究表明,1300年前部分唐朝..[詳細(xì)]

隋唐運(yùn)河古鎮(zhèn)

隋唐古鎮(zhèn)景觀之一:五鳳三閣(展示中心)余莉?yàn)榱思涌斐鞘?.[詳細(xì)]

微山南陽 古鎮(zhèn)

古運(yùn)河穿鎮(zhèn)而過從濟(jì)寧市區(qū)出發(fā),往南驅(qū)車半個(gè)多小時(shí),經(jīng)..[詳細(xì)]

-

沒有記錄!

“整體性保護(hù)”,讓文化遺產(chǎn)“活起來”

2017/2/27 9:21:58 點(diǎn)擊數(shù): 【字體:大 中 小】

【傳下去 活起來·走進(jìn)文化生態(tài)保護(hù)區(qū)】

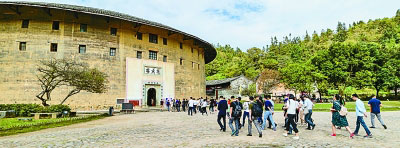

2007年6月,我國第一個(gè)國家級(jí)文化生態(tài)保護(hù)實(shí)驗(yàn)區(qū)——閩南文化生態(tài)保護(hù)實(shí)驗(yàn)區(qū)設(shè)立。這標(biāo)志著我國非遺的區(qū)域性整體保護(hù)之路正式開啟。截至目前,文化部已批準(zhǔn)設(shè)立晉中、徽州、熱貢、羌族等21個(gè)國家級(jí)文化生態(tài)保護(hù)實(shí)驗(yàn)區(qū),涉及福建、安徽、江西、青海、四川等17個(gè)省(區(qū)、市)。

還非遺以生存的土壤和空間

“‘文化生態(tài)保護(hù)實(shí)驗(yàn)區(qū)’不等于‘非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)區(qū)’,它至少還包括自然生態(tài)環(huán)境保護(hù)、物質(zhì)文化遺產(chǎn)(文物)及其資源保護(hù)和其他人文精神財(cái)富保護(hù)等。”國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作專家委員會(huì)副主任、遼寧大學(xué)教授烏丙安說。

這種“整體性保護(hù)”,就是要還非遺以生存的土壤和空間。

近年來,文化部不斷提出指導(dǎo)意見,要求實(shí)驗(yàn)區(qū)建設(shè)要“見人見物見生活”,把非遺項(xiàng)目和其得以孕育、滋養(yǎng)的人文生態(tài)環(huán)境一起保護(hù);在古村落和老街改造中保留原住居民,保護(hù)原住居民的生活方式,避免實(shí)驗(yàn)區(qū)內(nèi)的傳統(tǒng)村落、老街變成只有建筑和商鋪、沒有原住居民的空心遺址,避免非遺失去傳承的基因、環(huán)境和土壤。

以晉中文化生態(tài)保護(hù)實(shí)驗(yàn)區(qū)為例,該區(qū)域歷史上長(zhǎng)期處于農(nóng)耕文明和游牧文明的交匯地帶,保留著根植于農(nóng)耕文化中的節(jié)俗文化、粟文化、醋文化、酒文化、藥文化、武文化、樂文化、農(nóng)時(shí)文化等,傳承著農(nóng)工并舉、商儒結(jié)合、耕讀傳家、樂舞相濟(jì)等諸多代表性文化項(xiàng)目。當(dāng)?shù)卣粌H對(duì)區(qū)域內(nèi)的物質(zhì)文化遺產(chǎn)狀況、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)狀況進(jìn)行了系統(tǒng)梳理,還對(duì)區(qū)域內(nèi)的國家森林公園、國家濕地公園、國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)的情況進(jìn)行了摸底,努力把非遺保護(hù)同當(dāng)?shù)氐臍v史條件、現(xiàn)實(shí)需求及發(fā)展方向相結(jié)合,多數(shù)與非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目關(guān)系密切的物質(zhì)文化遺產(chǎn)和自然景觀都得以認(rèn)定、建檔并掛牌,并且依托旅游開發(fā)得到了恢復(fù)與修復(fù)。

文化生態(tài)保護(hù)實(shí)驗(yàn)區(qū)建設(shè)無經(jīng)驗(yàn)可借鑒

“設(shè)立文化生態(tài)保護(hù)實(shí)驗(yàn)區(qū),對(duì)非遺實(shí)行區(qū)域性整體保護(hù),是我國非遺保護(hù)工作的一次探索和創(chuàng)新,可借鑒的國外經(jīng)驗(yàn)少。”國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作專家委員會(huì)委員、中央民族大學(xué)教授祁慶富說。

據(jù)文化部非遺司負(fù)責(zé)人介紹,截至目前,21個(gè)實(shí)驗(yàn)區(qū)中已有13個(gè)實(shí)驗(yàn)區(qū)的總體規(guī)劃通過了論證和批復(fù),正在實(shí)施;3個(gè)實(shí)驗(yàn)區(qū)的總體規(guī)劃已經(jīng)編制完成;2個(gè)實(shí)驗(yàn)區(qū)的總體規(guī)劃正在編制;3個(gè)實(shí)驗(yàn)區(qū)的總體規(guī)劃即將啟動(dòng)編制工作。各文化生態(tài)保護(hù)實(shí)驗(yàn)區(qū)建設(shè)要經(jīng)過相當(dāng)長(zhǎng)的周期才能完成。

盡管如此,國家和地方在邊探索、邊投入、邊建設(shè)的過程中,仍然取得了一定的成果。2011年至2015年,文化部通過中央財(cái)政,支持10個(gè)實(shí)驗(yàn)區(qū)建設(shè)了151個(gè)非遺綜合性傳習(xí)中心。2016年,中央財(cái)政安排2390萬元人民幣,支持了18個(gè)國家級(jí)文化生態(tài)保護(hù)實(shí)驗(yàn)區(qū)的62個(gè)非遺傳習(xí)中心的建設(shè)與運(yùn)營;安排2520萬元在實(shí)驗(yàn)區(qū)增設(shè)287個(gè)非遺傳習(xí)點(diǎn)。同時(shí),參照國家級(jí)文化生態(tài)保護(hù)實(shí)驗(yàn)區(qū)的理念和做法,各省(區(qū)、市)也設(shè)立了范圍有大有小、特色鮮明的146個(gè)省級(jí)文化生態(tài)保護(hù)區(qū)。

整合多方資源形成非遺保護(hù)的合力

受文化部非遺司委托,北京大學(xué)社會(huì)學(xué)系課題組于2015年11月對(duì)晉中文化生態(tài)保護(hù)實(shí)驗(yàn)區(qū)建設(shè)情況進(jìn)行了評(píng)估。課題組發(fā)現(xiàn),“保護(hù)區(qū)”這一“整體”雖然以概念的形式充分體現(xiàn)在山西省級(jí)文化部門與文化部、各市縣的工作對(duì)接之中,但是在保護(hù)區(qū)所轄各個(gè)區(qū)縣的具體建設(shè)工作中并不能得到充分的體現(xiàn),容易混同于非遺項(xiàng)目保護(hù)的常規(guī)工作。比如,各區(qū)縣還沒有具針對(duì)性的《總體規(guī)劃》實(shí)施細(xì)則等地方性配套文件,跨部門的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)建設(shè)缺乏或無法發(fā)揮實(shí)質(zhì)性作用,缺少“保護(hù)區(qū)”整體建設(shè)的專職責(zé)任人。

在區(qū)域文化研究專家、晉中學(xué)院教授李山崗看來,晉中文化生態(tài)保護(hù)實(shí)驗(yàn)區(qū)的問題是生態(tài)保護(hù)實(shí)驗(yàn)區(qū)建設(shè)中普遍存在的問題的一個(gè)縮影。保護(hù)區(qū)建設(shè)依然停留在各個(gè)縣市對(duì)于非遺項(xiàng)目的保護(hù)工作上,“保護(hù)區(qū)”概念中區(qū)域整體和資源共享的意義體現(xiàn)得較為薄弱。同時(shí),保護(hù)區(qū)內(nèi)部非物質(zhì)文化遺產(chǎn)資源和農(nóng)業(yè)、旅游、自然生態(tài)環(huán)境等資源條件尚未充分整合,而整合在某種程度上有賴于當(dāng)?shù)卣畬⒈Wo(hù)區(qū)建設(shè)切實(shí)納入?yún)^(qū)域發(fā)展規(guī)劃。

北京大學(xué)社會(huì)學(xué)系課題組將上述保護(hù)區(qū)建設(shè)中的不足歸因于缺少日常有效運(yùn)轉(zhuǎn)的管理部門,這導(dǎo)致相關(guān)社會(huì)力量不能統(tǒng)籌協(xié)作,難以達(dá)到以共治的方式形成保護(hù)區(qū)整體效益的目的。課題組建議,要成立權(quán)力和責(zé)任明確的行政管理機(jī)構(gòu),在省政府領(lǐng)導(dǎo)中選取專門負(fù)責(zé)“保護(hù)區(qū)”建設(shè)工作的責(zé)任人,跳出各個(gè)廳局的層次,統(tǒng)籌保護(hù)區(qū)建設(shè)工作,推進(jìn)各廳局和部門之間的深度合作與資源整合;加強(qiáng)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)組織的動(dòng)員工作和實(shí)質(zhì)聯(lián)系,通過與社會(huì)組織、企業(yè)和學(xué)術(shù)研究機(jī)構(gòu)等開展合作,鼓勵(lì)社會(huì)組織自覺、積極開展非遺傳承,最終形成自下而上和自上而下相結(jié)合的良性動(dòng)力傳遞機(jī)制,以有限的資源實(shí)現(xiàn)廣泛參與、有效傳承。