-

沒有記錄!

寧波美術館館長韓利誠:按名頭收藏字畫不可取

2013/4/1 10:45:15 點擊數: 【字體:大 中 小】

什么樣的書畫值得收藏?好書畫的鑒賞標準有哪些?哪些書畫的收藏潛力較大?寧波美術館的館藏如何嘔心瀝血得來?寧波書畫界又有哪些動人心魄的收藏故事……近日,記者采訪了寧波美術館館長韓利誠,深受啟發,因此相約深入采訪,并陸續整理成系列,呈現給大家。

記者了解到,寧波美術館目前已經收藏了各類國畫、油畫、版畫等19大類3300多件藏品,其中包括潘天壽、蔡鐵峰、鄭浩千等眾多名家作品。談到書畫收藏的價值判斷,韓館長認為“書畫的價值包括科學價值、藝術價值和歷史價值,一件好的作品必須是三位一體的。一般來說,博物館側重于收藏歷史價值較高的作品,而藝術館側重于收藏藝術價值較高的作品,這方面和民間收藏比較趨同。”

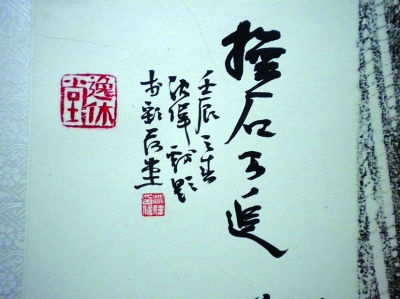

他告訴記者,書畫收藏分為三類:第一類是收藏繪畫性作品,也就是技法、藝術性強、具有引領性作用的名畫,代表人物包括范寬、張擇端、李成、齊白石等;第二類是書寫性作品,也就是技法、藝術性一般,但作者在文化界比較出名的作品,俗稱“名人字畫”,代表人物包括吳昌碩、徐文長、康有為、林則徐等;第三類是二者兼具的作品,代表人物包括趙孟頫、謝稚柳、張大千等。“在專業人士看來,第一類書畫的收藏價值遠高于第二類,然而市場的價值判斷卻恰好相反———按作者的名氣收藏已經成為風氣,造成了第二類書畫的價格普遍高于第一類”。

“崇名心理”同樣反映在現當代書畫收藏上。一直致力于推動寧波當代書畫發展的韓館長對此深表憂慮:“國內兩次規模巨大的當代書畫革新———一次是1979年的星星美展,開創了當代繪畫向外學習的現代主義開先河作品;另一次是上世紀80年代的八五新潮,系統地引進了世界藝術思潮,我們寧波的畫家陳峰、吳鏡衛等也曾參與其中。這兩次革新產生了大量優秀的書畫作品,但由于沒有文化藝術中介機構做‘推手’,其間產生的書畫作品及其作者大多淹沒在歷史的塵埃之中,非常可惜。書畫收藏家不妨去尋找和關注一下這些書畫作品,我認為它們的實際價值普遍高于上世紀90年代以后產生的很多經過機構包裝的當代書畫作品。”

韓館長說,寧波的書畫收藏圈子有三個特點:一是“單頭獨進”,大藏家不少,中小藏家脫節;二是眼光和包容性不夠,對書畫理解不夠深入導致藏家只認“名頭”或行家的“導航”,收藏投資的范圍狹窄;三是收藏以古代書畫為主,對現當代書畫極少關注。“雖然寧波擁有不少在國內叫得響的大藏家,但藝術品財富的積累不能僅靠幾個人,長此以往我們將落后于中小藏家頻頻涌現的金華、紹興等地。因此我希望有更多的人提高文化素養和鑒賞能力,關注書畫收藏領域,為寧波文化的繁榮貢獻一己之力。”【原標題:寧波美術館館長韓利誠:按名頭收藏字畫不可取】