- 1、彭雪楓87封家書托起歷史記憶

- 2、諸葛亮廉潔一生得益口碑監督 曾面臨巨

- 3、諸葛亮:志存高遠

- 4、解讀《后出師表》:諸葛亮不因敵強而坐

- 5、元好問,問世間情為何物

- 6、諸葛亮自報財產留清名

- 7、范蠡隱跡蠡口鎮

- 8、尋跡范蠡

-

沒有記錄!

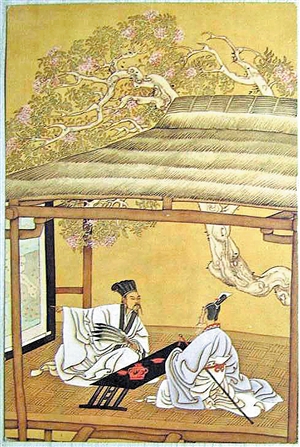

諸葛亮與古隆中

2014/12/29 18:01:21 點擊數: 【字體:大 中 小】

在隆中,諸葛亮對自己的要求相當嚴格,白天耕種,晚上則在一盞昏暗的油燈下捧卷閱讀。他手捧一本發黃的經卷,一會兒認真地看著,一會兒陷入深深的思索,一會兒握管揮毫、筆走龍蛇地寫下自己的獨特認識與心得感受……燈光越來越暗,發出了“嗶嗶剝剝”的聲響,他定睛一看,原來是燈芯結滿了豆大的燈花。他只得放下經卷,挑去燈花,并將燈芯往外撥了撥。頓時屋內變得亮堂起來,他就又拾過書本,湊近油燈,再次進入了物我兩忘的神游境界……

多少次,他就這樣和衣伏在油燈旁不知不覺地睡了過去。

白天的勞作實在太累,晚上的閱讀又太認真,剛入隆中,諸葛亮的隱居生活多少帶有一種自虐的苛刻與嚴酷。對此,諸葛亮曾著文道:“學須靜也,才須學也;非學無以廣才,非志無以成學。淫慢則不能勵精,險操則不能治性。”他又說:“靜以修身,儉以養性。”入靜去浮、精誠刻苦、腳踏實地、持之以恒,這就是諸葛亮端正的學習態度。就其學習方法而言,也顯得與眾不同,因他聰穎絕倫,常常一目十行,“獨觀其大略”,不搞繁瑣的考證,不做尋章摘句的雕蟲,而能從總體上對歷史、人物、學問予以把握。

這期間,諸葛亮的閱讀視野已超越了儒家經典狹窄范圍,廣泛涉獵了很多政治、經濟、軍事等方面的書籍,并對道學、墨家、法家、黃老、兵家、縱橫家等諸子百家進行了認真的研究。他在《論諸子》一文中寫道:“老子長于養性,不可以臨危難;商鞅長于禮法,不可以從教化;蘇、張長于馳辭,不可以結盟誓。”在對諸子之得失進行一番審慎的分析后,他博采眾長,融會貫通,充分地吸取百家的合理養分。其中對他影響最大的,當屬道學。道學有“道家”與“道教”之分,它們雖然都屬“道”的范疇,但各自有著截然不同的內涵。

道家以《老子》《莊子》為立身經典,往往獨自隱居在中國的窮鄉僻壤之間,奉行人格獨立、個性自由、順應自然、生活儉樸等準則,其生活方式即為“日出而作,日入而息;鑿井而飲,耕田而食”。諸葛亮在隆中身體力行的,正是道家所提倡、實踐的那種生活方式。他的感受與體驗,與老莊有著血脈相通的關系,因此,一旦道學進入他的視野,就如迷路的行人發現了一條暢通的歸途。

諸葛亮真有一種回家的良好感覺。他捧讀道家經典,過著道家奉行的生活方式,接交的朋友也是當地知名的道學隱士,如龐德公、黃承彥、司馬徽等人。

公元200年,也就是諸葛亮隱居隆中三年后,官渡之戰爆發,曹操以少勝多戰勝袁紹,基本上統一了北方。于是,荊益二州就成了曹操與孫權注目、爭奪、吞并的焦點。政治、軍事形勢的急劇變化猶如涌動的春潮奔卷而來,猛烈地沖刷著襄陽大地。一批英才在這獨特而重要的政治環境中經受歷史的鍛造與打磨,日漸塑造成形。除了最為突出的代表人物諸葛亮外,還有龐統、徐庶、孟建、石韜、龐山民、崔州平等一批杰出的風云人物。他們互相拜訪、頻繁交往、互通信息、集思廣益,交換政治見解,交流思想心得,相互切磋、相互砥礪、相得益彰。

于是,除躬耕隴畝的剪影外,我們還看見了諸葛亮在隆中、襄陽及其他名士隱居的魚粱州、白沙州等地或悠閑散步,或匆匆奔走,或策驢而行,或鞭馬如風的多姿身影。隆中,是諸葛亮潛心養志之地;襄陽,是他眺望中國、全局在胸的“橋頭堡”;魚粱州、白沙州等地,既是他求知的營養之源,也是他驗證才華、砥礪思想、錘煉磨打的淬火所在。

在諸葛亮交往、接觸的隱士中,對他影響最大的當數龐德公。龐德公是諸葛亮二姐的公公,他在當地有著很高的威望與影響,可視為襄陽地區名士、隱士集團的自然首領。劉表曾多次請他出來做官,都遭拒絕。龐德公有“知人之鑒”,品評人物頗具權威。他瞧不起儒生,認為他們不過是一些迂腐的庸才,而真正的有用之才是那些懂得時務的良才。諸葛亮尊重他,常到他的住所城東魚粱州登門求教。龐德公深知諸葛亮,對他頗為器重。在概括、評價當地人才時,他稱朋友司馬德操為“水境”,侄兒龐統為“鳳雛”,諸葛亮則為“臥龍”。臥龍者——一條蓄精養銳、等待觀望的真龍,時機一到,可就要升空騰飛、遨游八極、攪動九州了。

在諸葛亮隱居隆中的日子里,值得一提的還有他的婚姻。

對此,《襄陽記》曾有所記載:黃承彥者,高爽開朗,為沔南名士,謂諸葛亮曰:“聞君擇婦,身有丑女,黃頭黑發,而才甚相配。”孔明許,即載送之。時人以為笑樂,鄉里為之諺曰:“莫作孔明擇婦,正得阿承丑女。”

黃承彥乃一有名有才之士,主動提出將自己的女兒嫁給諸葛亮,說明他相當看重并佩服諸葛亮。黃承彥看中的不僅有他的才華,還有他遠大的未來,更看中了他的德行,覺得他是一個可以托付之人。“丑女”一詞,從黃承彥口中說出,還以為是自謙之詞,但見后面所敘鄉人對諸葛亮婚配的嘲笑,我們方知他娶的媳婦的確是一丑女,恐怕還不是一般的丑,不然的話,時人就不會把“孔明擇婦”作為告誡他人的一個典型例證了。

身高八尺、有才有貌的諸葛亮想娶一個漂亮的妻子并非難事,可他怎就娶了一個奇丑無比的女人為妻呢?于他來說,恐怕也是作了一番反復權衡的。黃承彥為沔南名士,與其女兒結婚可得到他的真心教誨與全力幫助;黃氏乃劉表后妻蔡氏、妻舅蔡瑁的外甥女,與她結成姻緣,不僅可與劉表攀親,還可與襄陽豪族、當權派蔡瑁建立關系,奠立一定的社會基礎;再者,黃氏雖不美,但“才堪相配”,得一賢內助,對自己日后功業將會大有幫助。民間曾有傳說,說黃承彥家藏傳世兵書,諸葛亮意欲借閱。但黃家規定,兵書不能借與外人。為了讀得兵書,諸葛亮只得與黃氏結為連理。而黃承彥,也就將祖傳兵書作為女兒的嫁妝全數送與了諸葛亮。

歷史分析與民間傳說,兩者互為印證,它們都說明了一點,諸葛亮之所以迎娶丑女黃氏,動機與目的只有一個,那就是為了更好地成就大業,實現自己心中遠大的理想與抱負。諸葛亮是講求實際之人,他注重的是藏在外表后面的實質性東西,深邃且遠大的目光所凝聚的焦點唯有未來二字!

剛入隆中,諸葛亮還只是一個稚嫩的儒生,毛頭毛腦,畏手畏腳,打量世界的目光中時時透著一股驚怯與疑懼。而經過隆中這一熔爐的鑄造,他變了,變得自信成熟起來,時時處處透著一股道家的風范,一副游刃有余的灑脫與自在。因有著深厚的儒學底蘊,使得諸葛亮有別于純粹的道家,從而顯出一份難得的儒雅與達觀。

諸葛亮成熟了,可這顆艷艷的紅果將由誰來摘取呢?明主在擇賢,諸葛亮也在暗暗地比較、選擇著。“鳳翱翔于千仞兮,非梧不棲;士伏處于一方兮,非主不依。樂躬耕于隴畝兮,吾愛吾廬;聊寄傲于琴書兮,以待天時。”諸葛亮誦著《梁父吟》,等待著天時,等待著明主。可是,他環顧四周,眺望中原,將目光投向遼闊的整個中國大地,似乎沒有發現一個真正的“明主”:劉表“外寬內忌,好謀無決,有才而不能用,聞善而不能納”,且目光短淺,自然不足與謀;曹操打敗袁術,擊殺呂布,消滅袁紹,雄心勃勃,力量雄厚,可他奸惡狡詐,挾皇帝以命諸侯,以諸葛亮之高風亮節,自然不愿與之同流;孫權任用賢能,稱霸一方,且兄長諸葛瑾也在那里為官,但他偏安江東,無帝王氣候,難成霸業;此外,還有占據益州的劉璋,占據涼州的馬騰、韓遂等,他們雖有較大地盤,但缺乏王者之才,內部矛盾重重,力量頗為弱小……

當時,諸葛亮肯定也知道劉備是個何等樣的角色,可他自己連屁股大的一塊地盤都沒有,正依附劉表過著寄人籬下的生活,也就根本不可能被諸葛亮視為可以棲身、依附的大樹。然而,令諸葛亮沒有想到的是,劉備卻找到隆中,找上他的門來了。

劉備以所謂皇叔的正統身份,常常做一些恢復大漢江山、坐上皇帝寶座的美夢。劉備的野心漸漸引起了劉表的懷疑,就想設計將他殺害。劉備機警,發現后得以逃脫。劉表處是待不下去了,劉備就想獨自干一番大事。成大事者必有奇才相輔,經許多名士介紹,劉備終于認準了諸葛亮這條臥龍,以為得諸葛者即可得天下。于是,就有了我們所熟知的“三顧茅廬”的故事。

劉備聘請諸葛亮,只不過是他的一廂情愿,如果諸葛亮不買賬、不認同,不說三請,就是三十請、三百請他也不會出山的。可是,諸葛亮終是出山了。難道他的十年修煉就真的只為劉備一人?

非也!

此前,劉備不識諸葛,可諸葛早就知道他有幾斤幾兩了。劉備除有一個皇叔的頭銜與為人忠厚信義之外,并無經天緯地之才,也沒有什么了不得的武功,根本配不上“梟雄”二字。拿他與當時突出的曹操、孫權相比,充其量只能算是個二流角色。而諸葛亮之所以愿意隨同劉備出山,一是其誠心所至,二為情勢所迫,三者劉備也有幾分王者氣候,可以成就一番霸業。

曹操平定北方烏桓后,即將揮師南下直指荊州。不說劉表不是曹操對手,就是孫權,恐怕也得望風而降。如此一來,中原天下,將盡入奸雄彀中。一旦局勢平定,任憑是誰,也就再無回天之力了。此時若再不出山制遏曹操,恐怕終其一生,也就沒有比這更好的機會,只能一輩子老死隆中了,這當然跟他的意愿與志向悖逆。如果劉備不來相請,他恐怕也會出山尋找別的出路。

可是,劉備帶著他的結義兄弟,帶著一片至誠之心來了,一請不在,又來二請。情勢急迫,看來只得降格以求了,況且劉備也算是一個可輔之人。如果劉備誠心第三次再來相請,他就準備跟著一同出山。見了面,總得有點什么讓人心服的東西才是。于是,諸葛亮就根據這些年靜觀全局的心得與劉備軍事集團的特點和當時所占據的地位,一番思索,草擬了一份政治、軍事對策,這就是有名的《隆中對》。

果不其然,劉備第三次來相請。即便此時,諸葛亮還要考驗他一番,故作冷漠高深之態,再三推托。沒想到諸葛亮越擺架子,劉備就越是謙恭。在劉備的多次懇請之下,諸葛亮這才仿佛于不經意間暢談天下大勢,也就是他早已準備好的《隆中對》。劉備一聽,不覺茅塞頓開,當下又拜請他出山。諸葛亮還想推托,劉備黔驢技窮,只得使出最后一招厲害的“殺手锏”,當即放聲大哭,一邊抹淚一邊說道:“先生此時還不出山,老百姓可怎么辦啊?!”不說別的,即從年齡而言,劉備要大諸葛亮整整20歲,一位47歲的中年人對著一個27歲的年輕人能做到如此誠心誠意,何復他求?這回,諸葛亮真的感動了,二話不說,就答應他出山相助。