-

沒有記錄!

南陽:在東漢的光明和陰霾中(2)

2013/5/2 9:49:19 點擊數: 【字體:大 中 小】

福禍相依

正因為是中原的要沖,很多次戰爭都在南陽的地面上進行,并給他帶來滅頂之災。漢時,南陽是光武帝劉秀首義處和根據地,戰爭巨創自不待言。魏晉時,南陽是魏蜀吳的環扣之地,被爭來爭去。記載于史冊的有曹仁屠宛,傳于口的有戲劇《占宛城》、《火燒新野》,三國演義里專有一章,火燒博望坡。而曹操在南陽也曾同軍閥張繡作戰,曹操的長子曹昂,侄子曹安民,愛將典韋皆戰死于南陽。

宋金之戰,南陽一帶更是主戰場,岳飛率領的岳家軍郾城一捷,故土恢復指日可待。可惜宋高宗連下十二道金令,十二年進取之功終于付諸東流。不得不說南陽盆地在南北對峙中戰略地位之重要。宋末,蒙元南侵,有兩條進攻線路,一向巴蜀,一向荊襄。向荊襄之師,因南陽盆地過早丟失,致使襄陽鏖兵七年。宋金交相毀壞中原,數千年中華風物遂毀于一旦。曾經的長安、河洛故都不堪回首,何況區區一個南陽。

但南陽因其戰略地位重要,使得沒有哪個戰略家輕易把目光從這塊土地上移開。國內革命戰爭時期,蔣介石來過南陽,李宗仁來過南陽,湯恩伯、白崇禧、陳誠都來過南陽,進行戰略經營。之后,劉少奇、賀龍、徐向前等也來過南陽。毛澤東雖沒來過南陽,但整個國內革命戰爭時期為指導南陽革命發電報89封,顯示了對南陽非同一般的重視。

南陽因戰爭變成了焦土,而饑荒和瘟疫也沒放過這塊富庶的盆地。在南陽出土的眾多漢畫像石中,有一塊是帶有墓志銘的——許阿瞿墓志畫像石。從畫面上看,許阿瞿生前的生活快樂,可以推測他的家庭非常富足。但從墓志銘上得知,五歲的許阿瞿在東漢建寧年間,就被病魔奪去了生命。原來,在東漢末年,一場大瘟疫持續了很長時間,這場瘟疫讓無數人失去了生命。據推測,許阿瞿應該是在這場瘟疫中夭折的。

國危出良相,病急求良醫。也就是在這一時期,南陽誕生了一個杰出的人物,張仲景。

張仲景所處的年代,恰好也是天下大亂的東漢末年,戰事頻繁,瘟疫流行。在這場瘟疫中,他自己的家族也難以幸免——原本有200多人口,不到10年,死了三分之二,其死于傷寒的達七成。張仲景立志“勤求古訓,博采眾方”,用醫術拯救黎民百姓。他廣泛收集民間驗方,結合自己的臨床經驗,終于寫成16卷醫學巨著《傷寒雜病論》,其惠澤影響至今。

南陽市有一座醫圣祠,就是為了紀念張仲景的。張仲景的墓也在祠內,墳墓建于何時已無確考。和其他的墓有些不同,仲景墓的四角各有一個羊頭,在中國古代“羊”和“祥”是同音、同義的兩個字,象征吉祥。墓頂的蓮花座,象征張仲景“出淤泥而不染”的高尚醫德醫風。每天,總有來獻花的人。

站在仲景墓前,不知道做何感想。受過那么多戰爭瘟疫饑荒恐懼創痛的南陽是否也需要一位妙手回春的神醫來讓自己遺忘那過去的所有不幸。它將怎樣在曾經呆過千年的故土上養育下一個世紀,是一個謎。

刻在磚石上的風采——南陽漢畫像石、漢畫像磚一瞥

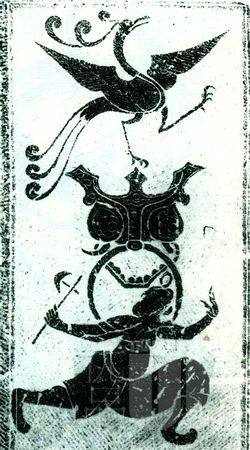

你看那荊軻在刺秦王,你看那勇士在彎弓射鳥,你看那一列車馬在發足奔跑,你看那老虎無比雄壯,你看那神人騎著魚龜天馬鳥獸在天上飛翔,你看那熊多么奔放……

這是我在南陽漢畫館看到的一幕,眼睛不夠用,那么多漢畫像石上的圖案迷亂我。這個小小的空間怎么容得下去我。我想發足狂奔,想融化到天上去。東漢是個什么樣的時代?那要有怎樣的自信力,怎樣的熱情,怎樣的好奇,怎樣的剛健,才能寫下這力與美的篇章。

勇士,歸來

南陽是全國出土漢畫像石最多的地域之一,始創于1935年10月的南陽漢畫館,如今是我國建館最早、藏品最多、規模最大的一座漢畫像石刻藝術博物館。這也和南陽是帝鄉有關。

漢代的南陽皇親國戚、達官顯貴、富商豪客多如牛毛,由于東漢又是一個喪葬觀念非常濃厚的朝代,因此漢畫像石的數量、規模、品質也為全國所獨有。

據專家考證,漢畫像石一般是漢朝時期地下墓室內壁的石材。值得慶幸的是,這些石材上都有許多繪畫的題材,讓今天的人得以想象當時人的生活場景、風俗和理想。

在南陽漢畫中,車騎出行圖大量涌現,圖中車輛有戰車,駕車馭馬之人及侍衛多佩帶武器,怒馬飛車,滾滾向前,洋溢著尚武之風。這里的尚武之風與漢光武帝劉秀曾起兵南陽,削平天下有著很大的關系。

東漢時期,帝國的軍權大部分時間掌握在南陽人手里,大司馬這一軍權職務由南陽人長期擔任,先有吳漢,后有劉隆。劉秀政治軍事集團馬上得天下的歷史事實和南陽人對東漢軍事權的控制,讓尚武的意識滲透在南陽的風俗中,大量出土的南陽漢畫車騎出行圖就是這一意識的具體體現。

在南陽漢畫石上,有10輛之多的馬車列隊前進,帶著數十個徒步或者騎馬的隨從,組成壯大的隊列,宛如一個大國的氣象。

漢畫像石上,也有很多角抵的場景。比如一頭碩大強健的野牛隆脊奮蹄,銳利的雙角抵向一個壯漢。還有猛獸與猛獸相斗,人與人徒手或持械相斗,人與熊、虎、甚至與龍搏斗。漢畫像石可以和史書相互印證,漢代斗虎、斗熊的文字記載不少,孔臧的《諫格虎賦》里就說:“格虎于其廷……以此為至樂。”《西京雜記》里也云:“廣陵王胥有勇力,常于別囿學格熊,后遂能空手搏之。”勇氣,恐怕是漢朝人最不缺少的東西了。而這種威武雄壯,也正是漢代精神中的所謂陽剛之氣吧。

西漢、東漢統一中國有400年。作為一個正在凝聚民族國家性格的強勁上升的時代,它到底留給我們今天的人什么?這是一個問題,這問題需要今天我們缺鈣的后人來回答。

是骨子里的張揚、奔放、自信,還是僅僅里漢語里面的那幾個單詞:好漢、大漢、是條漢子?

而東漢愛慕勇士,更推崇勇士的“義”。在那些漢畫像石上,多的是一些同題材的歷史故事,比如《荊軻刺秦王》、《聶政刺殺俠累》、《二桃殺三士》等。

荊軻是戰國著名的刺客,受燕太子丹之托孤身一人去刺殺當時最強大國家的國君秦王,因種種原因,行刺失敗,被秦王的近臣抓到殺死了。留下來的是那首荊軻在與友人告別時所吟唱的詩句,“風蕭蕭兮易水寒,壯士一去兮不復還”。這樣一個悲劇的人物被刻在了漢畫像石上,正是一種對荊軻舍生取義的敬仰。

而聶政刺殺俠累,也是一出戰國的悲歌。作為戰國時期著名的俠客,韓國大臣嚴仲子與聶政結交,聶政決心報答他。后來聶政孤身一人去刺殺韓國國相俠累,替嚴仲子報仇。失敗后,為了不連累自己的姐姐,聶政毀壞面目,慘烈死去。

還有二桃殺三士。齊國的三位武士公孫接、田開疆、古冶子意氣相投,彼此互壯聲勢,恃功驕橫,目中無人,甚至對歷經三朝的晏子也頗不敬。晏子便想了個主意,請齊景公賜三武士兩枚桃子,讓他們論功分桃。公孫接曾經打虎救主,先奪一桃;田開疆平徐國、拓邊疆有功,搶了第二桃;古冶子當年入河殺黿,救過國君,看到無桃可吃,就憤而拔劍。公孫接、田開疆醒悟過來,覺得自己論功勞和勇氣都都不如古冶子,卻“取桃不讓,貪也;不死,無勇也”,于是當場自刎。古冶子震驚:為一桃竟與朋友翻臉,真是不仁不義,也隨即抹了脖子。

這樣類似的故事在南陽漢畫像館里比比皆是,漢代人崇拜這些刺客,認為他們雖然位卑權輕,但是人格偉大,是真正的英雄。

在有關東漢的史書上,也有很多講勇士舍身取義的故事,這是對他們崇拜的先輩們另一種方式的致禮。雄霸西北的隗囂十分佩服杜林的志節,敬愛有加,好酒好肉伺候著。后來杜林的弟弟杜成去世,杜林想東歸,隗囂同意了,但杜林走后,他感到后悔,覺得自己在放掉了一個無形的對手。于是派刺客楊賢去追殺。楊賢追到時,看到杜林感動敬佩,嘆道,“當今之世,誰能行義,我雖小人,何忍殺義士!”于是不僅沒有殺杜林,自己也不愿再為隗囂賣命,逃亡而去。

還有一次,東漢的護羌校尉溫序巡視防務,當巡視至襄武(今甘肅漳縣)時,被涼州割據者隗囂部下將領茍宇劫持,并勸其投降,共圖天下。溫序堅定地說:“我受國家用重任,萬死不辭,怎能貪生背德?”茍宇仍不死心,反復勸說。溫序頓生怒火,以所持銅節擊殺數人。隗囂見奈何不得,給以劍,令其自裁。溫序接劍后,對左右的人厲聲說:“既然為賊所殺,不能讓我的胡須被賊土玷污。”便“口銜胡須”,自刎而死。

還有很多這樣的例子。

細看那石頭上的漢畫像,許多熱血膨脹的場景都由生動的線條組成,但還是透著一些幼稚、簡單、粗糙,確如魯迅所說,南陽漢畫像石的風格“稍粗”,但也“漢人石刻,氣魄深沉雄大……倘取入木刻,或可另辟一境也。”

魯迅一心要把南陽的漢畫像石化為民國的木刻青年們的養料,創造出具有民族風格的新木刻,想來是不無道理的。