- 1、解讀三蘇父子

- 2、文豪歸宿三蘇墳

- 3、唱著來唱著去的精神家園——馬街書會

- 4、尋找老民俗 民間曲藝盛會馬街書會的今

- 5、七夕節:牛郎織女傳說與魯山的淵源

- 6、郟縣三蘇墳

- 7、冉冉升起的新星——寶豐

-

沒有記錄!

- 1、解讀三蘇父子

- 2、文豪歸宿三蘇墳

- 3、唱著來唱著去的精神家園——馬街書會

- 4、尋找老民俗 民間曲藝盛會馬街書會的今

- 5、七夕節:牛郎織女傳說與魯山的淵源

- 6、郟縣三蘇墳

- 7、冉冉升起的新星——寶豐

解讀三蘇父子(2)

2013/7/5 10:27:09 點擊數: 【字體:大 中 小】

三蘇都是我國歷史上著名的文學家

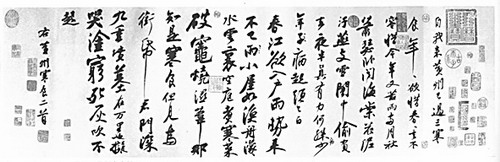

三蘇都名列唐宋八大家。蘇洵的散文“辭辯閎偉,博于古而宜于今”,對改變北宋文壇風氣起了巨大作用。蘇軾具有多方面的文學藝術才能,在各個領域都富有創造性,都是開派的人物。蘇轍的詩文成就也較高。

蘇洵強調文章要“得乎吾心”(《太玄論》),要有自己的真知灼見;強調文貴自然,反對為文而文,認為不能不為之文才是“天下之至文”(《仲兄字文甫說》);強調文貴有用,要“言必中當世之過”(《鳧繹先生詩集敘》),如五谷可以療饑,藥石可以伐病。他的散文“辭辯閎偉,博于古而宜于今”,“不為空言而期于有用”(歐陽修《薦布衣蘇洵狀》),對改變北宋文壇風氣起了巨大作用,“士爭傳誦其文,時文為之一變。”(張方平《文安先生墓表》)南宋朱熹從正統儒家觀點出發,斥蘇氏父子兄弟之學為“雜學”,但對蘇洵文章卻很佩服,稱“老蘇文雄渾”(《朱子語錄》卷一三九)。元人朱夏《答程伯大論文》說:“老蘇之文,頓挫曲折,蒼然郁然,镵刻削厲,幾不可與爭鋒。”蘇洵存詩不多,但諸體皆備,尤以五、七古詩見長。葉夢得《避暑錄話》稱其詩“精深有味,語不徒發,正類其文”。其五古《歐陽永叔白兔》詩,結構謹嚴,形象生動,意味雋永;七古《贈陳景回》詩,波瀾起伏,活潑跌宕而又情致委婉。《九日和韓魏公(琦)》更是洵詩壓卷之作:“晚歲登門最不才,蕭蕭華發映金罍。不堪丞相延東閣,閑伴諸儒老曲臺。佳節久從愁里過,壯心偶傍醉中來。暮歸沖雨寒無睡,自把新詩百遍開。”前兩句寫參加韓琦重陽節的家宴;三四句感謝韓琦以他為太常寺禮院編纂,曲臺指太常寺,但從“閑伴諸儒老曲臺”的“閑”、“老”二字,也不難看出他那郁郁不得志之情;五六句寫得最好,“佳節久從愁里過”,可見他一直不得志;“壯心偶傍醉中來”,可見他仍雄心勃勃,希望有所作為;末二句寫宴后歸來的心情,暮色沉沉,寒雨蕭蕭,輾轉反側,夜不能寐,給人以凄涼之感,表現了他壯志不酬的苦悶。

蘇軾具有多方面的文學藝術才能,在各個領域都富有創造性,都是開派的人物。他的散文平易自然,筆力縱橫,揮灑自如,雄辯滔滔,與歐陽修一起并稱歐蘇。他的詩內容豐富,境界開闊,格調清新,與黃庭堅一起并稱蘇黃。他的詞一洗五代綺麗柔靡的詞風,成為豪放詞派的創始人,并提高了婉約詞的境界,對后世影響很大,與辛棄疾一起并稱蘇辛。蘇軾存詞三百多首,蘇轍存詞僅四首,寫得最好的是《水調歌頭·徐州中秋》:“離別一何久,七度過中秋。去年東武(今山東諸城)今夕,明月不勝愁。豈意彭城(今江蘇徐州)山下,同泛清河古汴,船上載《涼州》。鼓吹弄清賞,鴻燕起汀州。坐中客,翠羽帔,紫綺裘。素娥無賴西去,曾不為人留。今夜清樽對客,明夜孤帆水驛,依舊照離憂。但恐同王粲,相對永登樓!”從此詞可知,蘇轍并非不能作詞,只是不喜作詞罷了。此詞上闕從長年離別寫到今朝歡聚。一、二句寫兄弟離別之久,從熙寧四年潁州之別至熙寧十年,已經整整七年了。“去年東武今夕”二句指蘇軾為懷念蘇轍而寫的《水調歌頭·丙辰中秋,歡飲達旦,大醉,作此篇兼懐子由》(“明月幾時有”)。蘇轍詞的后五句寫今朝“同泛清河古汴”,《涼州》指《涼州詞》,此代指唱曲的歌女。他們一面泛舟,一面欣賞歌女唱曲,驚起群群汀州鴻雁,夠快樂了。但好景難長,下闕從今朝歡聚,想到明朝離別,發出一片悲涼之音。前三句寫“坐中客”的裝束,四五句感嘆光陰易逝,盛時難再。接著以“今夜清樽對客”的歡聚之樂,反襯“明夜孤帆遠驛”的別離之苦,而展望未來更不堪想象,恐怕只能像三國時王粲那樣“相對永登樓”了。這個“永”字,語重千斤。蘇軾《水調歌頭》(安石在東海)說:“子由相從百余日,過中秋而去,作此曲以別,……其語過悲。”“悲”而且“過”就在于下闕,特別是結尾數句,太傷感了。蘇軾在《中秋月寄子由》中回憶當時情景說:“歌君別時曲,滿座為凄咽!”莫說那時的當事者,就是今天的讀者讀到這首詞,也有催人淚下之感。蘇軾覺得弟弟太傷感了,在和詞中安慰道:“一旦功成名遂,準擬東還海上,扶病入西州。”并想象弟兄雙雙相親相愛同返故里的情景說:“故鄉歸去千里,佳處輒遲留。我醉歌時君和,醉倒須君扶我,惟酒可忘憂。”蘇軾這一功成名遂之后弟兄同歸故里的愿望,一生從未實現過;后來實現的是兄弟二人“扶病”去雷州、儋州貶所。

蘇轍的詩文成就也較高。關于蘇氏兄弟詩文的優劣,歷來有不同看法。蘇軾說:“子由詩過吾遠甚。”(《記子由詩》)又說:“子由之文實勝仆,而世俗不知,乃以為不如。”(《答張文潛書》)這并不是什么自謙之詞,而是蘇軾的真心話。蘇軾論詩論文都追求“質而實綺,癯而實腴”(蘇轍《子瞻和陶詩引》)、“外枯中膏,似淡而實美”(蘇軾《評韓柳詩》)的藝術風格,蘇轍“汪洋澹泊”的藝術風格正符合他的審美趣味。秦觀《答傅彬老簡》同意蘇軾的看法:“中書(蘇軾)嘗自謂‘吾不及子由’,仆竊以為知言。”陸游、周必大也有類似的看法,周必大《跋子由〈和劉貢父省上示坐客〉詩》載,周向陸請教學詩之法,陸要周讀蘇轍詩。周“退取《欒城集》觀,殊未識其旨趣”,后來才覺得轍詩“溫雅高妙,如佳人獨立,姿態易見。然后知務觀(陸游)于此道真先覺也”。

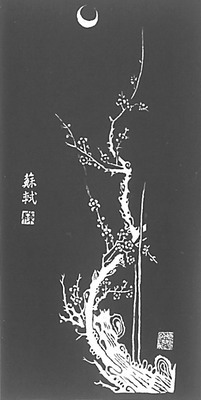

蘇軾梅花圖

三蘇是琴棋書畫皆通的藝術家

蘇洵雖無詞存世,但他是懂音樂的,蓄有雷琴;三蘇會棋,但棋藝不算高明;三蘇皆精書法;三蘇均好畫。

詞是宋代的樂曲,蘇洵雖無詞存世,但他是懂音樂的,蓄有雷琴。蘇軾《家藏雷琴》說:“余家有琴,其面皆作蛇蚹,其上池銘云:開元十年造,雅州靈關村。”蘇軾為了弄清雷琴的發音情況,曾把琴拆開來進行研究。《歷代琴人傳》引張袞《琴經·大雅嗣音》說:“古代多以琴世家,最著者……眉山三蘇。”蘇洵善彈琴,蘇軾兄弟皆有《舟中聽大人彈琴》詩,歌頌蘇洵琴技,崇尚古樂而不滿世俗之樂。蘇轍的寫法是由舟中聽琴而聯想到伯牙滄海學琴,末以“世人囂囂好絲竹,撞鐘擊鼓浪為榮。安知江琴獨超絕,擺耳大笑不肯聽”點明主題。全詩以寫伯牙學琴為主,讀起來平和婉轉。蘇軾的寫法是由聽琴而生議論:“彈琴江浦夜漏永,斂袵竊聽獨激昂。《風松》、《瀑布》已清絶,更愛《玉佩》聲瑯珰。自從鄭衛亂雅樂,古器殘缺世已忘。千年寥落獨琴在,有如老仙不死閱興亡。世人不容獨反古,強以新曲求鏗鏘。微音淡弄忽變轉,數聲浮脆如笙簧。無情枯木今尚爾,何況古意墮渺茫。江空月出人響絶,夜闌更請彈《文王》。”全詩縱橫恣肆,議論風生,與蘇轍詩的平和婉轉適成鮮明對比。

三蘇會棋,但棋藝不算高明。蘇軾晚年貶官儋州期間曾說:“予素不解棋,嘗獨游廬山白鶴觀,觀中人皆闔戶晝寢,獨聞棋聲于古松流水之間,意欣然喜之。自爾欲學,然終不解也。兒子(蘇)過,乃粗能者。儋守張中日從之戲。予亦隅坐竟日,不以為厭也。”(《觀棋》)

三蘇皆精書法,《中國書法大辭典》都收有三蘇的書法作品。顏真卿是唐代著名書法家,蘇洵有《顏書》,前半歌頌顏真卿起兵反對安史之亂:“憶在天寶末,變起漁陽師。猛士不敢當,儒生橫義旗。感激數十郡,連衡斗羌夷”充滿了對義士顏真卿、顏杲卿的仰慕之情。后半歌頌顏之書法:“況此字頗怪,堂堂偉形儀。駿極有深穏,骨老成支離。點畫乃應和,關連不相違。有如一人身,鼻口耳目眉。彼此異狀貌,各自相結維。離離天上星,分如不相持。左右自綴會,或作斗與箕。骨嚴體端重,安置無欹危。”末謂見了顏書,自己都不敢寫字了:“自我見此字,得紙無所施。”“駿極有深穏”,“骨嚴體端重”表明,他頗善于把握顏書的特點。

蘇軾從小愛好書法,少年時代曾在眉山城西八十里的棲云寺讀書,在石崖上作“連鰲山”三字,大如屋宇,雄勁飛動。在宋代四大書法名家即“蘇(軾)黃(庭堅)米(芾)蔡(一說蔡襄,一說蔡京)”中,他名列前茅,是與他“幼而好書,老而不倦”(《東坡先生墓志銘》)分不開的。他曾說:“我書意造本無法,點畫信手煩推求。”(《石蒼舒醉墨堂》)這種信筆書寫,無需推求的“無法”境界,是通過長期的依“法”練習獲得的,是以“堆墻敗筆如山丘”的艱苦勞動為前提的。正因為如此,他在《書唐氏六家書法后》中才批評那些沒有學會正楷就在那里胡亂作草書的人:“今世稱善草書者,或不能真(楷書)行(行書),此大妄也。真生行,行生草;真如立(立正),行如行,草如走 (跑)。未有未能行、立而能走者也。”這段話充分說明了“無法”必須以有法為前提,“意造”必須以苦練為基礎。蘇轍的《石蒼舒醉墨堂》詩也說:“石君得書法,弄筆歲月久。經營妙在心,舒卷功隨手。”這也同樣說明了只有“弄筆久”,才能“得書法”,只有苦心“經營”,才能“舒卷功隨手”。

三蘇均好畫。閻立本是唐代著名畫家,凈因大覺璉師以閻立本所畫水官(水神)贈蘇洵,蘇洵撰《凈因大覺禪師以閻立本畫水官見遺,報之以詩》來表示感謝。詩的大部份內容是描述這幅畫的:或寫水官:“水官騎蒼龍”,“龍行欲上天”,“浩若乘風船”,“不知幾何長,足尾猶在淵”;或寫從臣,說他們“矍鑠相顧失,風舉衣袂翻”;或寫侍女,說她們“手執雉尾扇,容如未開蓮。”這些描寫都很形象,見詩如見畫。詩的結尾更別開生面,蘇洵沒有向大覺璉師直接表示感謝,而是說閻畫“見者誰不愛,予者誠已難”。但是,“在我猶在子,此理寧非禪?報之以好詞,何必畫在前!”這樣結尾就不落俗套,比直接以謝語結尾有味得多。蘇軾《次韻水官詩》敘云:“凈因大覺璉師以閻立本畫水官遺編禮公。公既報之以詩,謂某‘汝亦作’。某頓首再拜次韻,仍錄二詩為一巻以獻之。”此稱其父為“編禮公”,嘉祐六年(1061)七月朝廷才以蘇洵為霸州文安縣主簿,編纂禮書。故此詩必作于蘇洵晚年。蘇洵還曾向文同(字與可)索畫,有《與可許惠舒景,以詩督之》詩。蘇軾《四菩薩閣記》說:“始吾先君于物無所好,燕居如齋,言笑有時,顧嘗嗜畫。弟子門人,無以悅之,則爭致其所嗜,庶幾一解其顏。故雖為布衣,而致畫與公卿等。”為了使父親“一解其顏”,蘇軾曾“以錢十萬”,購得吳道子畫獻與蘇洵。在蘇洵所珍藏的百余幅名畫中,此為壓卷之作。

蘇軾二十一歲曾在成都凈慈寺為鎮守成都的張方平畫像,后來與文同成為文人畫即湖州畫派的開創者。他在《文與可畫筼筜谷偃竹記》中總結文同繪畫經驗時提出了著名的胸有成竹說:“畫竹必先得成竹于胸中,執筆熟視,乃見其所欲畫者。”所謂“熟視”,就是仔細觀察所要畫的竹子,所要表現的客觀對象;同時就在進行藝術構思,使所欲畫的竹子,所要表現的對象完整地呈現于胸中。他在《書蒲永升畫后》中說:“始(孫)知微欲于大慈寺壽寧院壁,作湖灘水石四堵,營度經歲,終不肯下筆。一日倉皇入寺,索紙墨甚急,奮袂如風,須臾而成,作輸瀉跳蹙之勢,洶洶欲奔屋也。”“倉皇”、“甚急”、“如風”、“須臾”,正是靈感爆發,創作激情高漲的表現;而這種靈感突發是建立在 “營度經歲”,即長期醞釀的基礎之上的。沒有“營度經歲”就不可能有“須臾而成”。

王維是唐代的著名詩人和畫家。蘇軾曾稱贊王維 “詩中有畫”,“畫中有詩”(《題藍田煙雨圖》)。當時在開元寺東塔,有王維畫的真跡,他在《王維吳道子畫》中說:“摩詰(王維)本詩老,佩芷襲芳蓀。今觀此壁畫,亦若其詩清且敦。”這里同樣強調了王維詩畫相通,詩情畫意融成一體的特點。吳道子名道玄,是唐代名畫家,世尊為畫圣。宋時開元寺和普門寺都有他的真跡:“道子實雄放,浩如海波翻。當其下手風雨快,筆所未到氣已吞。”可見吳道子的畫以“雄放”為特色。蘇軾本人就是畫家,他很推崇王維和吳道子的畫: “吾觀畫品中,莫如二子尊。”在二人中尤其推崇王維:“吳生雖妙絕,猶以畫工論。摩詰得之于象外,有如仙翮謝籠樊。吾觀二子皆神俊,又于維也斂衽無間言。”蘇轍經常反駁蘇軾,他在同題詩中針鋒相對地反駁其兄說:“壯馬脫銜放平陸,步驟風雨百夫靡。美人婉娩守閑獨,不出庭戶修容止。女能嫣然笑傾國,馬能一蹴至千里。優柔自好勇自強,各自勝絕無彼此。誰言王摩詰,乃過吳道子?”在蘇轍看來,壯馬奔馳是“剛杰”之美,美人嫣然一笑是“軟美”,對二者不應有所軒輊。其實,蘇軾在這里是在比較文人畫和畫工畫的高低,他并不否認美的多樣性。他在《孫莘老求墨妙亭詩》中說:“杜陵評書貴瘦硬,此論未公吾不憑。長短肥瘦各有態,玉環、飛燕誰敢憎?”可見他們兄弟在美的多樣性,風格的多樣性問題上,實際是沒有分歧的。