精彩推薦

熱點關注

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

沉淀三百年 民間舞蹈被激活記憶

2013/3/16 10:18:27 點擊數: 【字體:大 中 小】

【緣起】

商丘市柘城縣大仵鄉大仵村的民間舞蹈,有7種之多,其最特別的舞蹈當數“鬼會”,也叫“拉秦檜”,有民族的感情在,也有民間的絕活在,使得其350年得以薪火傳承。

□首席記者 李長需/文 記者 吳仲舒/圖

布滿灰塵的舞蹈道具

“吱呀”一聲,鄰居家厚重的大門被推開。

這是一處廢棄的院子,地面上被開成了菜園,種起碧綠的青菜及蒜苗,墻根則布滿干枯的雜草;與之“和諧”的則是堂屋的東半部,椽飛瓦陷,塌落得只剩斑駁的土 坯墻。“已經很久沒有住人了。”王向東邊解釋邊推開還算完整的西屋的門,迎面而來的是屋內的雜亂無章,木頭、雜物,各色用品。而后墻的墻壁上,則依次并排 懸掛著八個隆起的物件,用袋子裹得嚴嚴實實。“這就是八個竹馬。”王向東解釋,之所以用八個,里面有個典故,好像跟八個將軍有關,但現在大仵已沒有人能說 清楚是哪八個將軍了。

王向東踏上木頭堆,想把其中的一個竹馬取下,剛一觸及,一群蚊子“嗡”的一聲散開,灰塵紛紛落下。

他將竹馬抱到院子里,從袋子里取出竹馬。這已經不是一只完整的竹馬了,馬的腰部已經塌陷,露出竹子制作的馬的骨架來,而馬頭,則深藏在馬腹中。

王向東從馬腹中取出馬頭,安裝在馬身前部的一個竹筒上,一個相對完整的竹馬立刻出現了。王向東說,表演時,馬頭及馬身還需要用彩紙重新糊裱,馬身下還需要用彩色布匹遮擋。

民間舞蹈團解散之后

王向東跳進馬腹,架起竹馬,歡快地前后左右跳動起來。霎時,一匹雀躍異常英姿勃發的白馬,點亮了院子里的沒落氣氛,也感染了我們。“已經三四年沒有表演過 了,這些40多年前的道具由于家中沒地方放,扔在這里,可惜了。”跳過竹馬之后,王向東喘著氣說。“可惜了”的,還有西屋門上頭堆著的一堆旱船的骨架,它 們結滿了蛛網,成為昆蟲們的樂園。而這些,只是大仵民間舞蹈表演道具的一部分。

在王向東的父親王國明的家里,一間勉強能夠遮風擋雨的雜物棚里,兩個獅子頭包裹著放在一角,獅子皮扔在一旁,有著經年的雨痕,而獅子滾的繡球,則長起了灰坨兒;表演“鬼會”所用的兩個“老雞鞭”,相互糾結著掛在一角,盤杈藏身在凌亂的各種農具間。

王國明這位大仵民間舞蹈的傳承人,80歲的高齡,思維依舊活躍。他能想起表演“鬼會”時鐘馗所穿的大紅蟒袍,便從屋內一個角落艱難地將它扒出來,又找出打結在一起的胡須和落滿灰垢的帽子,讓記者穿上試一試,拍張照,感受感受。

龍舞、小車舞、高蹺等,更多的道具,則在別人家,各自保存。“舞蹈團已經解散三四年了。”王國明黯然地說。

三百多年前的舞蹈記憶

大仵民間舞蹈團解散后的三四年間,王國明常半夜從噩夢中醒來,時刻憂心大仵民間舞蹈斷送在他這個傳承人手中。“300多年的歷史啊,眼看著要傳承不下去 了。”王國明說,早在1641年,王家的先祖,大仵集的一位藥材富商,早年在外埠經商時看到有龍舞、獅子舞、小車舞、旱船、高蹺等民間“玩意兒”的表演, 十分欣賞,便有了“引進”的念頭。

六十大壽時,棄商歸家的王紳士又和兒女們商議,從外地請來龍舞、獅子舞、旱船、竹馬、小車、高蹺表演,好好熱鬧一番。

演出一直進行了三天三夜,極為轟動。風光無限的王富商高興得徹夜難眠之余,又生想法,何不讓他們再多演一段,讓集鎮上的人跟著他們學會,等自己六十六大壽和八十大壽慶祝時,不用再請外地的表演班子了。

大仵集地處亳州至開封、歸德府(商丘)至陳州(今淮陽)的交通要道,這些民間舞蹈一旦在此落戶生根,便繁衍不息,產生了七種民間舞蹈,除了推小車和舞旱船帶說唱外,其他只有舞蹈沒有說唱。這七種舞蹈一直沿襲,在解放前曾一度興盛。

反抗的民間表演

明末清初,吳三桂引清兵入關,淪為亡國奴的大仵民間藝人感慨時局,不勝悲憤,便以岳飛與秦檜的故事創作了民間舞蹈“鬼會”(當時是不能直白反對吳三桂的,只能采取影射進行諷刺)。

解放前,大仵的民間舞蹈在方圓一帶名頭很響,日軍進柘城時,駐守的小隊長聽說了大仵的民間舞蹈,就讓去表演。

村民們迫于壓力不得不去,用鞭子打場子時,一個日本兵耍橫站著不動影響表演,耍鞭子的藝人王國章本來就一肚子怒火,趁機裝作無意一鞭子打在日本兵的臉上,日本兵的臉頓時皮開肉綻。

藝人們嚇了一跳,好在小隊長認為耍橫的日本兵該打,他們才沒有出事。

另一次表演,是為當時的偽軍軍長張連峰的叔叔“老太爺”表演的。

張連峰在日本留過學,留學歸來就投靠了日本人,當了偽軍的軍長,在柘城一帶勢力很大。他的叔叔“老太爺”過壽,請大仵的表演團隊前去表演,結果大家都恨漢奸不愿意去,逃了出去。

王國明說,后來大家雖然被強迫去演出,但也沒有丟掉骨氣。大仵藝人曾經在日本兵剛進柘城車壞到大仵時,偷偷燒掉過一輛軍車。

重拾舊夢組舞團

度過漫長的寂寞期之后,大仵民間舞蹈終于重見天日。這一年是1995年。

王國明從宜陽煤礦退休已經9年,賦閑在家的他突然有一天被村民們找到,要求他帶頭恢復大仵的民間舞蹈。

八九歲即開始在鬼會中扮演“小鬼”的王國明這一刻記憶突然被激活,并被推薦為大仵民間舞蹈團的團長。他們開始聯絡老藝人,家家戶戶三十五十地對錢購買原材料,自己制作道具和演出服裝。

那是一個打工尚未流行的時代,農忙過后賦閑在家的眾多年輕人熱情很高,不要任何報酬,白天黑夜地忙碌,制作道具的制作道具,學習表演的學習表演,可謂一呼百應。

他們一共組織了七個表演班,分別為龍舞班、“鬼會”班、竹馬舞班、旱船舞班、小車舞班、獅子舞班、高蹺舞班。每個班都有人領著學習和表演,人數多時,時常會有一二百人。

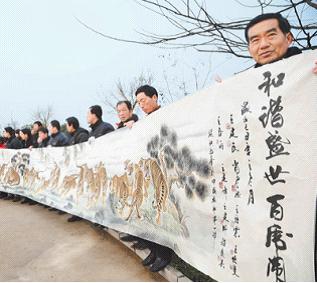

經過演出的考驗,舞蹈團闖出了名頭。縣鄉逐漸予以關注,縣計生部門年年請他們到各鄉鎮巡回演出,宣傳計劃生育;還曾經代表柘城到商丘等地演出;2008年,被申報成為省級非遺項目。(原標題:沉淀三百年 民間舞蹈被激活記憶)

責任編輯:C005文章來源:東方今報 原文時間:2010-11-06

相關信息

沒有記錄!

著名人物

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區

友情鏈接

百度