-

沒有記錄!

李德平:大平調藝苑的常青樹

2013/7/11 9:10:37 點擊數: 【字體:大 中 小】

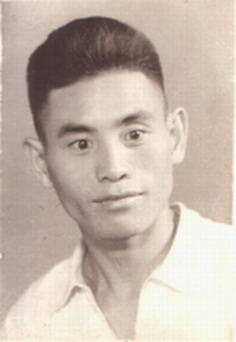

我的父親李德平是大平調劇種的著名演員,今年已經70多歲了,和他同齡的老藝人大都不再登臺演出了,而他仍常年活躍在舞臺上,為廣大喜歡他演唱的熱心群眾傾情奉獻演藝。2005年,父親參加省第二屆民間藝術節地方戲匯演,演出結束后,父親的老朋友、著名豫劇表演藝術家賈廷聚拉著父親的手說:“沒想到你這么大年紀了,精力還這么充沛,戲還演得這么好,真是大平調藝苑的常青樹啊!”

苦難少年勤學藝

1938年8月,父親出生于滑縣留古鎮一個貧苦王姓農民家庭,父親還在襁褓中我的祖父就病故了,后隨祖母到八里營鄉北苑村繼祖父家生活。那時兵荒馬亂,缺吃少穿,父親的童年是在饑餓和逃難中度過的。父親經常對我們說,他小時候樹皮草根都吃過,只要能擋饑就吃;還天天擔心兵匪劫掠,一聽見槍響,就趕忙跟著大人逃躲。解放時,父親11歲了,那時家里有祖父母、父親、叔叔和剛出生的姑姑,家境仍很艱難。為了減輕家里負擔,又能讓孩子吃上飯, 1953年春,祖父找了當時比較有名的大平調演員王喜行,請求人家收了父親為徒。父親先隨師父在內黃民興劇社(后改為內黃縣大平調劇團),后到滑縣同樂劇社(后改為滑縣大平調劇團)。

聽父親說,他剛進團學戲時戲班趕場都是用手推車,晚上睡廟屋里,行規還很嚴,學徒干活不勤快、練功偷懶或不尊重老藝人,都要受到嚴厲的懲罰。父親出身貧苦,謹遵師教,練功刻苦,從不偷懶。不管嚴寒酷暑,每天天不亮就早早起床,到野外喊腔練功,夜晚住戲后父親還堅持練功到深夜。勤奮吃苦的父親練的嗓音純正,戲功扎實,文武行當都能演。父親在滑縣同樂劇社時,團里除了王喜行外,還有王道修、徐太和等著名大平調演員,父親不僅跟師父學戲,還想方設法向這些名角學習。這使得父親戲功和演技都有了很大提高,很快成為團里的主要青年演員。1956年參加安陽地區戲劇匯演,父親主演《鍘趙王》就一舉榮獲個人表演二等獎。

藝無止境永求索

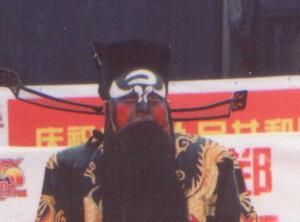

父親為人誠懇正直,在藝術上精益求精。1962年5月,父親調入了浚縣大平調劇團,次年6月拜大平調著名演員“紅臉泰斗”張法旺(道妞)為師,和他一起拜師的還有宋德慶、馬卿相,宋德慶就是“三紅臉”,馬卿相是唱須生的。在張法旺老師的潛心教誨下,他們很快都成為大平調的著名演員。父親早期曾唱毛凈,后主唱黑頭,1963年他主演的《鍘美案》參加安陽地區戲劇匯演,榮獲個人表演一等獎。這時,他還主演《鍘趙王》、《下陳州》、《鍘梁有輝》等包公戲,這和文革后主演的《鍘郭槐》成了父親的代表劇目,被人成為李德平的“五鍘”戲。多年來,父親一直是浚縣大平調飾演包拯的定型演員,由于父親嗓音洪亮,演唱鏗鏘有力,似虎嘯獅吼,扮相威嚴,剛健豪邁,被群眾稱為“活包公”。這以后父親省里、市里獲獎不斷,河南電視臺、河南人民廣播電臺、市縣電臺都錄制并經常播放他的戲,他還被吸收為中國戲劇家協會河南分會會員。不管社會給了父親多高的贊譽和榮譽,他從來都沒有在任何地方向任何人炫耀過,他總是說:“當演員得盡力把戲演好,得讓觀眾喜歡。”

父親嗓音洪亮,文武雙全,不僅能演黑頭,還演花臉、武生、丑角。在古裝戲里,他演的包拯一身正氣,演的奸佞令人發指,演的武生颯爽英姿,演的丑角滑稽詼諧。最讓我難忘的是,1978年劇團在新鄉縣劇院演出《春草闖堂》,每天下午一場,晚上一場。 一本戲連演兩個月,一個1600多個座位的劇院竟然場場爆滿!最讓人感動的是,父親演胡進演得滑稽詼諧,可愛逗人,一時成了新鄉名人,跟父親在新鄉市大街上走,人們都爭著跟“胡大人”說話。 當時新鄉市里,人們為了看父親戲,找熟人、托關系買票,有時竟然出現了工人不上班、學生不上課的現象。

父親演過的現代戲也很多,他演的《洪湖赤衛隊》中的劉闖、《杜鵑山》中雷剛、《沙家浜》中的胡傳奎、《難辦的婚事》中的王春等角色個個叫好,特別是演《智取威虎山》中的李永奇和《盼兒記》中的大犟。文革時,浚縣大平調劇團并入浚縣豫劇團,父親改唱豫劇,舞臺上扮演楊子榮的演員又蹦又跳,可沒人叫好,父親登臺一開腔,臺下掌聲不斷,“楊子榮蹦斷腿,不如李德平張張嘴”傳為佳話。1990年,浚縣大平調劇團排演了大型計劃生育現代戲《盼兒記》在全縣農村巡回演出,父親飾演戲中的大犟,父親出色的悲情表演更增加了劇情的悲劇性,每場演完,臺下都哭聲一片。同年,這個戲被河南電視臺錄制并播放。

唱到星落月兒圓

從上個世紀70年代,父親的唱段開始被省市電臺灌唱片。幾十年來,省市電臺多次應聽眾點播播放父親的唱段。走在豫北的城鄉,時時可聽到音像部播放父親的唱段招徠生意,娶媳婦辦喜事用高音喇叭播放父親的戲增加喜慶,往田地里干農活的農民模仿父親的唱腔喊幾聲過戲癮。觀眾喜歡父親的戲,主要是父親的唱腔好、表演好。可是鄉村人還有他們的看法,那就是父親唱戲賣力、帶勁,在農村演戲,經常聽人說:“聽李德平唱一句兒,身上三天都有勁兒”。

從我跟團開始,父親經常都是一天三出場,而且都是演大角兒,一天最少一本包公戲,直到今天父親還是這樣,從不喊苦叫累。不管嚴寒酷暑,不管刮風下雨,只要是群眾愿意聽,父親都能滿足觀眾的要求,有時還帶病上場。1978年春天,父親得了美尼爾氏綜合癥,本來需要住院治療,但當時浚縣大平調劇團剛開始恢復上演古裝戲,演員緊缺,父親只好一直隨團,一邊演戲一邊服藥治療。那時我剛進劇團,我記得父親忍著病痛的折磨,隨團從鶴壁中山到鶴壁市區,又到新鄉市。

記得1982年的冬天,劇團在滑縣草坡村演出,夜戲父親演《斬包拯》,開戲前天空就飄起了雪花。那時擔任團長的父親找村里的會首交涉,是否停演,因為演戲有個不成文的規定,只要劇團一開戲,若刮風下雨無法演,也按演一場戲算。會首看著臺下黑壓壓的觀眾,說:“演吧,只要群眾不走,你們就只管演!”戲在雪花飛舞中開鑼了,劇情發展,雪花逐漸變成了雪片,可是,臺下的群眾根本沒有減少,只是人們坐的更集中了,我飾演曹貴妃,在臺上都凍得直打哆嗦,可眼瞅著臺下的人就不走,我知道他們都是為了聽父親演戲,頓時我心里熱乎乎的。唱到最后,父親身上、帽上、胡須上、甚至臉上都蓋了厚厚的一層雪,散戲時,臺下群眾喊道:“黑老包變成了白老包。”

父親不管在哪演戲,觀眾點啥他唱啥,一般都滿足觀眾的要求,有時一臺會到了戲了,群眾還沒聽過癮,父親便加唱小段,可往往都是唱一段又一段,一直唱到大深夜樂隊受不了了,群眾才罷休。可是有一次父親沒能滿足觀眾的要求,到現在還覺得內疚。那是“文革”期間,他隨浚縣豫劇團到“531工程”演出,演員們唱完樣板戲后,下面的群眾要求父親唱段大平調。父親用大平調演唱了毛主席的《紅軍不怕遠征難》,唱完后,下面的群眾還是點父親唱大平調,他只好又唱了一遍《紅軍不怕遠征難》。父親連續將《紅軍不怕遠征難》唱了好多遍,觀眾還是不依。最后父親無奈地對臺下的說:“老戲都‘忘’了我只能唱這些了。”父親說的老戲就是古裝戲,那時是禁演的,就是不忘也得忘啊!現在想來,那是父親是多么尷尬和無奈啊!

近幾年,很多人都勸年邁的父親,在自己事業最鼎盛的時候急流勇退,歲月和年齡不饒人,別等唱砸了給自己的藝術事業抹黑。父親不是貪圖虛名的人,他總是用一句歌詞回答:“只要群眾喜歡聽,我唱到一百年。”

安貧樂道只為“戲”

父親對生活從無過高要求,只要不受凍不挨餓就行。 1962年父親和母親一起從滑縣大平調調入浚縣大平調,那時母親也是著名演員,藝名大花,主攻青衣。父母來浚縣后一直是租房子住,到我記事時還經常搬家。多年一直是全家五口擠在一間房子里,直到1979年,我們才有了屬于自己的家。記得那時劇團放假,父親騎車載著我們回遠在百十里外的老家,一輛自行車馱著我們一家,我和姐姐擠在前邊大梁上,母親抱著弟弟坐后邊。

父親總是說,他對家里人虧欠太多。雖然父母親都是著名演員,可是一是劇團經常在外演出,二是自己也沒有房子,所以,父親來浚縣工作好多年,祖母都沒有來浚縣住過,一直生活在老家,過著清貧的生活,直到我們蓋了房,祖母才開始來浚縣生活。母親為了支持父親的事業,為了照顧家,忍痛放棄自己的事業,調離劇團。從我記事起,我就知道父親常年不在家,有多少次趕場經過縣城都沒有往家里待一會兒。家里兩次蓋房都是母親一人打理,父親沒有請過一天假。多少年家里的一切全靠母親操持,由于過度勞累,母親患上風濕性心臟病,自1988年后經常犯病住院,可是父親因為在劇團離不開身,沒有在醫院陪護過母親,最多是趕場路過看一眼。母親于1993年因病早早地離開了我們,父親提起母親,總是一臉愧疚,傷痛流淚。幾十年來,他為大平調藝術犧牲了太多太多的親情。

父親熱愛大平調藝術,他對演戲卻到了癡迷的地步,為了浚縣大平調他放棄了進省劇團的機會和很多優厚的待遇。1978年,劇團在新鄉演出時,著名豫劇藝術家李斯忠專門跑到新鄉找我父親,要父親改唱豫劇做他的徒弟,這是多少演員做夢都想的事啊,可父親舍不得大平調,更舍不得喜歡聽他唱的那么多的熱心群眾,只得忍痛拒絕了李斯忠老師的好意。后有多少劇團都以高待遇想把父親挖走,可父親都沒有答應。1992年,長垣有個叫“二百萬”的辦了個大平調劇團,多次找我父親,開出的條件是先付給父親二十萬作為養老金,然后每月再開兩千元工資。那時,父親在團里工資只有600多元,母親患心臟病經常住院,家里經濟很緊張,非常需要錢,可是父親還是拒絕了。1998年,父親辦理了退休手續,這時更有許多私人劇團想高薪聘請父親,可是父親寧可拿浚縣大平調劇團每月900元的工資,都一一拒絕人家,因為他離不開也不愿離開浚縣大平調劇團。作者:李壯麗【原標題:李德平:大平調藝苑的常青樹】