精彩推薦

熱點(diǎn)關(guān)注

專(zhuān)題推薦

-

沒(méi)有記錄!

熱點(diǎn)排行

鐵爐營(yíng)村:三弦鉸子書(shū)回腸蕩氣

2014/7/15 16:25:13 點(diǎn)擊數(shù): 【字體:大 中 小】

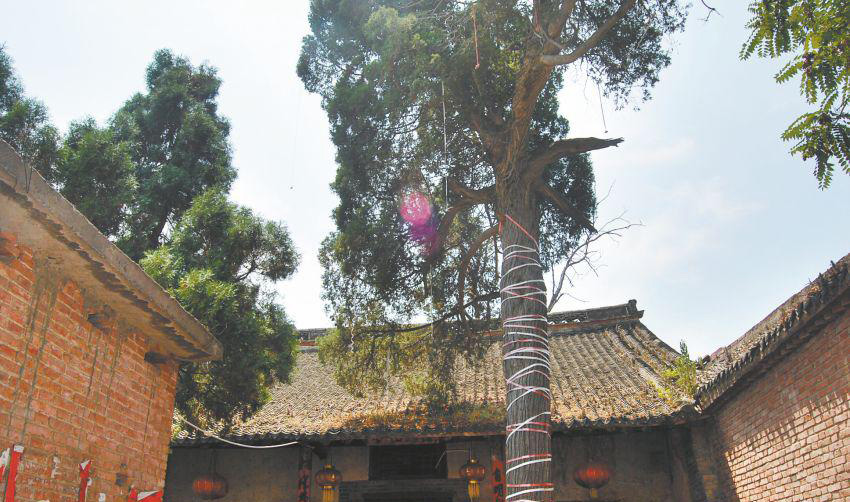

劉家祠堂

表演三弦鉸子書(shū)

近日,河南省首批傳統(tǒng)村落名錄公布,洛陽(yáng)有17個(gè)村落榜上有名。這17個(gè)村落或建筑風(fēng)格獨(dú)特,或文化內(nèi)涵深厚,均有不可復(fù)制的歷史記憶。記者將帶您一一探訪它們的“前世今生”。

在汝陽(yáng)縣陶營(yíng)鎮(zhèn),有一個(gè)以三弦鉸子書(shū)而聞名的傳統(tǒng)村落——鐵爐營(yíng)村。如今,很多人對(duì)這種傳統(tǒng)曲藝形式已經(jīng)很陌生了。不過(guò),如果你來(lái)到鐵爐營(yíng)村,就會(huì)感受到它超越時(shí)空的魅力:原汁原味,又別具一格。

前世享譽(yù)豫西的劉家書(shū)班

在去汝陽(yáng)縣陶營(yíng)鎮(zhèn)鐵爐營(yíng)村之前,我們對(duì)三弦鉸子書(shū)的了解并不多。也是,畢竟現(xiàn)在這種傳統(tǒng)曲藝形式流傳不廣,很多人甚至壓根就沒(méi)聽(tīng)說(shuō)過(guò)。

然而,前段時(shí)間,當(dāng)我們來(lái)到鐵爐營(yíng)村,聽(tīng)了一段回腸蕩氣的三弦鉸子書(shū)后,對(duì)它的興趣就越來(lái)越濃厚了。

據(jù)陶營(yíng)鎮(zhèn)文化服務(wù)中心主任劉渠說(shuō),鐵爐營(yíng)村三弦鉸子書(shū)的起源與劉家書(shū)班有關(guān)。這種在豫西地區(qū)流行的曲藝形式,最初也叫三弦書(shū)或鉸板書(shū)。清代以來(lái),劉姓藝人將豫西琴書(shū)等曲藝形式與三弦書(shū)“嫁接”,經(jīng)過(guò)幾代人的努力,逐步形成獨(dú)具特色的三弦鉸子書(shū)。

“開(kāi)始時(shí)是一人一臺(tái)戲,表演者懷抱三弦,腿束節(jié)子(腳梆),自彈自唱。后來(lái),一人一臺(tái)戲顯得有些單調(diào),就逐漸變成一人手擊鉸子或八角鼓連演帶唱,另有一人到兩人負(fù)責(zé)三弦及墜胡伴奏,兼在演唱中幫腔、插話(huà),即兩三人一臺(tái)戲。”劉渠說(shuō),這里所說(shuō)的鉸子,就是系著紅綢的小銅鈸。

1923年,鐵爐營(yíng)村的劉守欽、劉維忠父子成立劉家書(shū)班,在豫西地區(qū)闖出了名聲。值得一提的是,劉守欽是文化人,工詩(shī)善賦,常根據(jù)民間故事或小說(shuō)改編曲藝唱本,并對(duì)傳統(tǒng)曲目進(jìn)行整理和潤(rùn)色。也正因如此,他的唱詞很干凈,既能深入民間,也能登大雅之堂,頗受官宦女眷及大戶(hù)人家歡迎。

“三弦鉸子書(shū)的演唱,一般分鉸子腔和鼓子腔兩種。表演時(shí),先用鉸子腔,邊唱邊左手持小銅鉸子,右手持一根竹筷敲擊;中間換鼓子腔,左手持八角鼓,右手指敲擊;最后再轉(zhuǎn)鉸子腔結(jié)束。”劉渠說(shuō),相比之下,鉸子腔曲調(diào)明快,適合表現(xiàn)激烈喧鬧的場(chǎng)面;鼓子腔恬靜平和,常用來(lái)敘述一件事情。當(dāng)然,也有鉸子腔一唱到底或鉸子與八角鼓并用的情況。

如今,鐵爐營(yíng)村的劉家后人占了全村人數(shù)的一半。村中有古色古香的劉家祠堂,院內(nèi)有一棵側(cè)柏,樹(shù)齡已五六百歲,比祠堂的歷史更悠久。

今生三弦鉸子書(shū)亟待傳承

鐵爐營(yíng)村的村委會(huì)主任兼村支書(shū)劉正芳,也會(huì)唱幾句三弦鉸子書(shū)。原來(lái),他的祖父曾是劉家書(shū)班成員,他自幼耳濡目染,對(duì)這種曲藝形式也頗有興趣。不過(guò),如今村里真正能唱大段三弦鉸子書(shū)的,只有59歲的王孝章。

“把那幾個(gè)人都叫上,表演一段吧。”在王孝章家門(mén)口,劉正芳提出要求。王孝章猶豫了一下,說(shuō):“行!只是不知道他們都在家不,我只能找到兩個(gè)人。”

他說(shuō)的這兩個(gè)人,一個(gè)是55歲的劉水利,負(fù)責(zé)三弦和腳梆;另一個(gè)是61歲的劉孝良,負(fù)責(zé)墜胡。對(duì)三弦鉸子書(shū)的表演來(lái)說(shuō),三個(gè)人只是剛剛夠。

不大一會(huì)兒,三個(gè)人到齊了,就在劉水利家的院子里進(jìn)行表演。“從小讀書(shū)不用心,不知書(shū)中有黃金。早知書(shū)中黃金貴,高照明燈苦用心。”王孝章開(kāi)口念白。緊接著,三弦響起,鉸子敲響,墜胡也開(kāi)始伴奏。一場(chǎng)回腸蕩氣的“大戲”開(kāi)演,村里不少人都被吸引過(guò)來(lái),聽(tīng)得如癡如醉。

劉正芳告訴我們,劉家書(shū)班有個(gè)規(guī)矩,就是不傳外姓人。但如今鐵爐營(yíng)村三弦鉸子書(shū)的傳承人是王孝章,這是怎么回事?原來(lái),王孝章從小就喜歡三弦鉸子書(shū),為了得到劉家真?zhèn)鳎J(rèn)到劉孝良的父親劉忠章名下當(dāng)了義子。

“要說(shuō)劉家書(shū)班的嫡傳人,那是劉孝良。他的曾祖父劉守欽、祖父劉維忠、父親劉忠章,都是高水平的三弦鉸子書(shū)藝人。”劉正芳說(shuō),如今村里97歲的秦老太太,也就是劉渠的外祖母,還能背出很多三弦鉸子書(shū)的唱詞。

“老人年紀(jì)大了,想把自己記的唱詞傳給我們。”王孝章比畫(huà)著說(shuō),他和劉水利在秦老太太家記了一個(gè)多月,才把老人口述的17個(gè)唱段和一部“大書(shū)”記完。

“其實(shí),除了春節(jié)在河洛文化廟會(huì)上進(jìn)行表演,其他時(shí)間我們都是各忙各的,很少有機(jī)會(huì)聚在一起。”劉孝良說(shuō),現(xiàn)在村里表演三弦鉸子書(shū)的成員共有5人,年齡都在50歲以上。“年輕人不愿意學(xué),像四弦這樣的樂(lè)器,以前還有人拉,現(xiàn)在已經(jīng)沒(méi)人拉了。三弦鉸子書(shū)怎么傳承下去,是我們面臨的一個(gè)大問(wèn)題。”

責(zé)任編輯:C009文章來(lái)源:洛陽(yáng)網(wǎng)(2013-08-22)

下一條:四塊瓦上一條:三弦鉸子書(shū),優(yōu)美醉人

相關(guān)信息

沒(méi)有記錄!

著名人物

沒(méi)有記錄!

精彩展示

沒(méi)有記錄!

評(píng)論區(qū)

友情鏈接

商都網(wǎng)

中國(guó)網(wǎng)河南頻道

印象河南網(wǎng)

新華網(wǎng)河南頻道

河南豫劇網(wǎng)

河南省書(shū)畫(huà)網(wǎng)

中國(guó)越調(diào)網(wǎng)

中國(guó)古曲網(wǎng)

博雅特產(chǎn)網(wǎng)

福客網(wǎng)

中國(guó)戲劇網(wǎng)

中國(guó)土特產(chǎn)網(wǎng)

河南自駕旅游網(wǎng)

中華姓氏網(wǎng)

中國(guó)旅游網(wǎng)

中國(guó)傳統(tǒng)文化藝術(shù)網(wǎng)

族譜錄

文化遺產(chǎn)網(wǎng)

梨園網(wǎng)

河洛大鼓網(wǎng)

剪紙皮影迷網(wǎng)