精彩推薦

熱點關注

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

最后的唐宋宮廷戲班

2014/7/25 14:11:44 點擊數: 【字體:大 中 小】

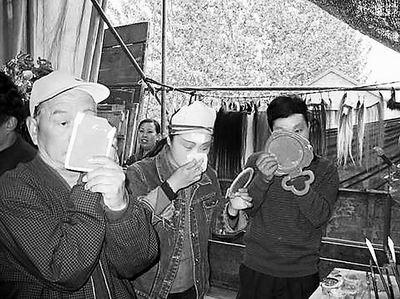

簡陋的后臺就是演員們的化妝間

核心提示 作為全國僅存的兩家至今還演唱著千年前的唐宋宮廷曲牌的劇團之一,濮陽縣大弦戲劇團由于演出市場的萎縮和財力支持的薄弱,如今陷入茍延殘喘的狀態。如果沒有相關的拯救行動,或許要不了多久,那些漢唐古《樂府》曲和宋詞元曲的原創唱腔將永遠失傳……

一個“像大熊貓一樣珍貴”的劇種

“大弦戲像大熊貓一樣珍貴!”說起自己醉心研究和保護的劇種,濮陽縣大弦戲劇團團長姚繼春打了一個比方。

姚所說的大弦戲,是列入今年初公布的全國首批國家非物質文化遺產名錄的一個劇種,也是我省進入首批名錄的9個劇種之一。

“這樣打比方,我有根據。”姚繼春捧出凝聚著一批戲劇界專家心血,并得到國家有關部門認可的申報材料說。說大弦戲珍貴,一是它歷史悠久,源于唐朝宮廷梨園音樂唐宋大曲,相傳為唐玄宗李隆基所創,至今已有1300余年的流傳歷史,比號稱“戲曲之祖”的昆曲還要早四五百年。早已失傳的唐宋大曲、宮廷音樂、原始劇目、古代表演形式等,在該劇種中還原汁原味地保留著,被專家們譽為“中國戲曲的活化石”。二是“像大熊貓一樣,目前大弦戲的生存和發展面臨著危境。”眼下,劇團太少了,全國只有兩個,分別是濮陽縣大弦戲劇團和滑縣大弦戲劇團,而且生存狀況堪憂。

記者從申報材料上看到,自唐代始,每當一個朝代衰亡,便有一批宮廷樂師流向社會,將唐宋大曲一步步帶進民間,并逐步向戲曲化轉型。在宋代,已基本形成了現在的大弦戲模樣,當時有不少文人雅士為大弦戲填詞,流傳至今的許多宋詞都是當時的大弦戲唱詞。元代,大弦戲借鑒胡樂樂器嗩吶,改制錫笛以代竹笛,加強了曲牌的表現力,并吸收了元雜劇的大量曲牌,逐漸趨于成熟。明初,大弦戲又吸收了青陽腔、羅羅腔、溝溝腔、石牌腔、昆山腔和俗曲小令等聲腔,形成了七大聲腔380多支曲牌,進入鼎盛時期,當時有“鍵擊九龍口,一溜十八班”之說(“九龍口”指鼓,相傳因唐玄宗曾打鼓指揮過大曲演奏而得名;“十八班”指當時已有十八個大弦戲正式班社)。

資料顯示,北宋末年,當時最大的大弦戲戲班——“公興班”從宮廷走向民間,便是濮陽大弦戲的前身。“公興班”相傳為唐玄宗欽封樂師的子孫所創,被稱為正宗的宮廷大弦戲班。流向社會后,“公興班”先后在濮陽、開封、漯河和山東菏澤等地表演,最后滯留在濮陽縣,至今千年不散。

一個試圖留住千年古曲的藝人

在濮陽縣城紅星街一處破敗的院落內,記者找到了大弦戲古曲牌的第七代傳人戴建平。據介紹,年近六旬的戴先生是目前國內唯一能掌握唐宋大曲、元明諸聲腔的人。

1958年,年僅10歲的戴建平就師從著名錫笛師、古曲牌第六代傳承人常增善學習古曲牌,并與師爺高連元有過7年的接觸。1973年,戴先生被開封師院錄取,但為了大弦戲,為了能把這千年的唐宋古曲傳承,他毅然放棄了這個可能改變自己后半生命運的機會。當時學習大弦戲都是口口相傳,根本沒有樂譜,必須得死記硬背。博聞強記的他經過十幾年的刻苦學習,系統地掌握了大弦戲的七大聲腔300余支古曲牌。

為傳承大弦戲,戴建平嘗試著采用簡譜記錄古曲牌,獲得成功,并將七大聲腔中的190余個古曲牌匯編了《大弦戲音樂集成》上冊,使瀕臨滅絕的唐宋大曲、羅羅腔、青陽腔、溝溝腔、石牌腔、昆山腔及元明俗曲小令等古代音樂得以傳承下來。

不僅如此,他還運用古曲牌,為40余部歷史戲和現代戲創作、設計了音樂唱腔。專家們評說,由于有著深厚的古大曲底蘊,戴建平創作設計的唱腔既不脫離風格,又清新別致,因而受到群眾的歡迎,有些唱段在民間廣為流傳。他根據大弦戲音樂創作的錫笛獨奏《火龍陣》、《黃河謠》在全國嗩吶邀請賽上獲得銅獎。他設計的音樂唱腔《趙氏孤兒》、傳授的唐宋大曲《海里花》等戲和大曲,在2004年河南省首屆民間傳統優秀戲曲匯演中一舉摘得5枚金牌和一枚銀牌。他創作的《火龍陣》、《古澶新韻》在河南省第六、七屆民間音樂舞蹈大賽中獲得銀獎。

一群在困頓中守望的演員

4月26日上午,濮陽縣清河頭鄉清河頭村,五六百位老人聚在村頭的一座戲臺前,津津有味地看著臺上大弦戲《楊府選將》。這幾天是該村的古會,村里專門請了濮陽縣大弦戲劇團前來助興。

“原來大弦戲在城里很有市場。1973年在鄭州與河南歌舞劇團的《紅燈照》對戲時,他們那里門可羅雀,而我們這兒卻門庭若市,當時看大弦戲的特別多。”提起大弦戲過去的好時光,戴建平不由神采飛揚,而對于現在的狀況,卻有一種“昔日王謝堂前燕、飛入尋常百姓家”的遺憾。“現在城里一點市場都沒有了,只剩下農村這一塊兒,主要是過古會、搞慶典、祝壽、續家譜的時候唱。”

萎縮的演出市場讓濮陽縣大弦戲劇團捉襟見肘。姚繼春告訴記者,劇團是差補事業單位,但補的錢還不夠給退休老人開工資,劇團所有開支都要靠演出掙錢。現在,演一場戲才500元,而一年里的演出時間加起來不超過5個月,一年演300多場,也就15萬元左右。其中,30%留在團里當經費,15%必須交給演出公司,剩下的55%才是工資,75名團員,平均每人每年工資不足1600元。因為單位沒錢,團員還得替單位繳納自己的養老保險金,一年需1000多元,剩下的錢連吃飯穿衣也難保。而不少父女、父子、夫妻同在劇團里的,生活就更加艱辛。

生存的窘境導致了人才的流失。因為耐不住清貧,不少人選擇了出走。1991年,濮陽縣大弦戲劇團在安陽文藝學校定向培養了27人,現在只剩下了6人,戴建平的8個弟子中也已有3個出走。后繼乏人成了大弦戲必須面對的嚴峻現實。

而選擇了堅持的,也只是“等等看再說”的堅持。正在戲臺后面化妝的王功和妻子張愛芝都在劇團,一年倆人掙不了4000元錢,加上每月一家三口領到的150元低保,一年掙不到6000元,還得交兩三千元的養老金。孩子正上初中,一學期得交兩三千元,每逢孩子開學,他們都因為難以湊齊學費而難過得掉淚。“兩口子連孩子上學都供不起,有時真想一走了之,干啥不比這掙的錢多?但想想,要是咱們都不堅持了,這個劇種恐怕很快就沒了,對不起師父啊!聽說大弦戲申報國家非物質文化遺產批了,再難也要堅持堅持,看看有啥政策沒有,再不行就真得走了,畢竟人都得吃飯。”其實,他們愿望很容易滿足,“一個月能有四五百塊錢,我們就知足了”。

“如果按一個人一個月500元算的話,再加上購置演出設備、排戲,我們這個劇團一年有四五十萬元的經費就能維持下去。”姚繼春說。

“再不拿出得力措施進行搶救,要不了多少年,那些漢唐古《樂府》曲和宋詞元曲的原創唱腔就會永遠失傳,到時候后悔也來不及了!”戴建平焦慮地說。

責任編輯:C009文章來源:河南報業網-河南日報(2006-05-11)

下一條:濮陽與大弦戲不得不說的故事上一條:唐宋長安大曲與大弦戲價值

相關信息

沒有記錄!

著名人物

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區