精彩推薦

熱點關注

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

四平調:要我們用心呵護的藝術瑰寶

2014/8/11 11:11:07 點擊數: 【字體:大 中 小】

閱讀提示

7月6日至9日,記者走上街頭,就四平調的一些相關問題,如四平調是哪里的劇種、商丘四平調是什么時候被國務院批準列入國家級非物質文化遺產名錄的等,向多位市民進行調查,發現50歲以上的市民對四平調印象深刻,30歲至40歲的市民多半搖頭,“80后”、“90后”的年輕人則是一臉茫然。

四平調以花鼓為基礎,流傳于豫魯蘇皖四省交界地區,至今已有70多年歷史,其名稱于1937年在商丘誕生。該劇種極富民間風味,深受群眾歡迎。演出中,因大量吸收其他姊妹劇種的藝術營養,女聲在質樸之中不失委婉俏麗,男聲則高昂豪放、剛柔兼備,部分唱腔通過各類板式的豐富表演,形成了節奏樸實、曲調優美、四平八穩的具有濃厚地域特點的藝術風格。四平調中《陳三兩爬堂》、《小包公》等,都是深受群眾歡迎的劇目。同時,由于四平調從開始到現在的演變發展過程脈絡清晰,有證有據,被人稱為“中國戲曲發展的一個縮影”。近年來,國家非常重視非物質文化遺產的保護,2006年5月20日,商丘四平調經國務院批準列入第一批國家級非物質文化遺產名錄。

四平調之起源:“鐵腳劇團”

商丘四平調劇團位于商丘市站前路,原來的辦公室是兩排臨街低矮的平房,2000年劇團貸款蓋起了5層樓房,多半樓層租出去做賓館用了,第5層才是辦公室——一般人根本不知道這里有個四平調劇團。

7月9日上午,記者走進這里進行采訪,見到了梁園區文化局副局長兼商丘四平調劇團團長的李亞利。講起四平調的歷史來,她侃侃而談:“四平調起初是由兩人演出,男扮身挎花鼓,腰系彩綢;女扮古裝粉面,頭戴繡球,足踩高蹺。兩人邊歌邊舞,活潑又有風趣。由于四平調唱腔獨特,形式靈活,受到廣大群眾的好評,尤其在農村很受歡迎,因而它一出現便在豫魯蘇皖地區迅速唱響。由于當時的四平調劇團長期不辭勞苦,奔波在民間演出,被廣大群眾稱為‘鐵腳劇團’。”

70年,相對于中國梨園中的其他劇種,這個年限不夠悠久。因此說,四平調依然以一種年輕的劇種,擁有更為廣闊和提升的發展空間。目前,河南有商丘四平調劇團和濮陽范縣四平調劇團兩個專業劇團,山東有成武縣四平調劇團。

據《商丘文化志》記載,四平調形成于上世紀40年代末。1930年前后,花鼓藝人龐學文、杜學詩(綽號“黑云彩”)的花鼓班到山東濟南后,借舊戲箱及全套鑼鼓,開始登臺演出。1934年,著名花鼓藝人鄒玉振的花鼓班與他們合班,稱大興班,群眾叫它“老梆子”。1937年,鄒玉振、王漢臣帶領花鼓班再次到山東濟南演出,在觀眾的提議下,女藝人脫卸高蹺,男藝人摘掉花鼓,模仿戲劇化妝,穿戴戲劇服飾,粉墨登場,為觀眾獻藝。這是花鼓從說唱形式向戲劇藝術轉變的開始。

同年,著名花鼓藝人燕玉成、許若海帶領花鼓班在商丘城內衛里演出。因花鼓戲曾屢遭禁演,故在掛牌時名為“咣咣戲”。這樣一個名字夠響亮,但不夠雅。衛里管主“大酥瓜”(綽號)便與燕玉成、許若海等人商討,重新命名。眾人一番交流,根據花鼓男女藝人多用本嗓演唱,以及曲調四平八穩和花鼓中原有的平板調式,借四平八穩之意,依“平調”之稱,遂定名為四平調。

四平調之沿革:不懈創新

如今四平調曲調優美動聽,簡單易學,深受廣大群眾喜愛,且躋身于國家級非物質文化遺產的保護之列,擁有極高的藝術價值。但其“出道”的時候,經營狀況可謂慘淡。當年四平調從商丘流傳開,民間叫它“四拼調”,就是一個生動的例證。言外之意,博采眾長,卻一直沒能形成自己獨特的藝術流派和演唱風格。

事實正是這樣,從花鼓班到四平調,名稱雖改,但表演形式卻因循守舊,仍然是只有擊樂,沒有弦樂。因此,群眾當初并沒能對四平調這一新興劇種欣然接受。

然而為了生存,花鼓藝人尋求革新的步履一刻也沒有停息。1940年至1942年,一些花鼓班曾與河南曲劇藝人李金波、陳萬順等和河北落子(評劇)藝人孔殿玲、孔殿娥等,以及其他河南梆子班社同臺演出。在這些地方戲曲的熏陶下,花鼓藝人更加強烈地希望增加弦樂,改革花鼓的藝術形式。

1943年,甄友明、王桂芳、李玉田等花鼓藝人聘請夏邑縣會亭集豫劇弦手蔣德龍為花鼓加弦,可惜沒有成功。

1945年,以鄒玉振、王漢臣為首的花鼓團在安徽亳縣、界首一帶,聘請夏邑縣“老三班”(豫劇)弦手楊學智與他們一起進行花鼓加弦樂伴奏的藝術改革。由于花鼓調式不統一,曲調中缺少加弦過門的間隙,加之藝人們不懂音樂理論,改革工作困難重重。然而,他們不言棄,不服輸。后歷經3個多月的日日夜夜,鍥而不舍地實驗,將花鼓中的“平調”(亦稱平板)作為男女唱腔的基礎,掐頭去尾,留取精髓,吸收其他劇種的音樂因素,刪去多余的虛字襯句,探求花鼓的聲腔特點,并使用六棱二胡將“腰碼”下移,初步形成了“宮”調式四平調的基本板式,確定了板腔體的歸屬。

從起名到加入弦樂,經歷了漫長歲月,但最終,四平調擺脫了花鼓“干砸梆”的原始狀態,從傳統的花鼓曲系中脫胎出來。

四平調之發展:枯木逢春

新中國成立后,黨的文藝政策使四平調這一年輕劇種得到了極大的傳承和繁榮。1950年,商丘市(朱集)人民政府接收了以鄒玉振、王漢臣為首的“芒碭劇團”,定名為商丘市人民劇團。此后,山東省成武縣、單縣、曹縣,江蘇省豐縣、沛縣,安徽碭山縣,河南省范縣、長垣縣、清豐縣等地,相繼建立四平調劇團達32個。

1956年,河南省舉行首屆戲曲觀摩演出大會。商丘四平調劇團演出的《陳三兩爬堂》藝驚四座,并一舉榮獲演員一等獎(鄒愛琴)、二等獎(王漢臣、張新奎),以及演出二等獎、導演三等獎(龐師彬)、劇本三等獎、音樂三等獎,大大提升了四平調在省內外戲曲界的知名度。

1980年,商丘召開了四平調音樂座談會,系統地研究了四平調唱腔、音樂的改革發展問題,并為該劇種現有的唱腔、板式定名。與此同時,會議還決定成立“蘇魯豫皖四平調音樂學會”。

這其間,四平調藝術走向繁榮,不只得益于黨的文藝政策,還在于一大批四平調藝人的不懈傳承。四平調唱腔藝術中,一度有過這樣的說法:“男學王漢臣,女學鄒愛琴。”事實是,從花鼓到四平調70多年的風雨沿革中,這個新興劇種,尤其在新中國成立以后,一批又一批的優秀男女演員不斷涌現,如第一代著名演員中有王漢臣(紅臉)、張新奎(生)、王桂芳(旦)、許若海(生)、鄒愛琴(旦)等,第二代著名演員中有拜金榮(黑臉)、龐明珠(旦)、王鳳云(旦)等。

如今,四平調在經歷過興盛又沉寂了近20年后,近年來在四平調人的共同努力下,猶如枯木逢春,重新煥發出新的生命色彩。鄒愛琴、拜金榮、付梅可謂四平調三代傳人,在她們的藝術生涯中,分別經歷了四平調的創建發展、興盛以及沉寂之后的復興。

記者隨后采訪到了商丘四平調劇團副團長付梅,對四平調的歷史沿革,她知道不少。她的回憶,道出了四平調人的艱辛和執著。付梅說:“1945年到1955年是四平調艱苦創業時期,因為群眾對新的戲曲形式總要有個接受過程。說實話,當時的四平調劇團,每到一處,先遭白眼,后才有掌聲。直到1956年,鄒愛琴主演的《陳三兩爬堂》在河南省首屆戲曲觀摩會演中一舉奪魁,四平調的影響力才迅速擴大,而且掀起了‘女學鄒愛琴、男學王漢臣’的熱潮。”

拜金榮則經歷了四平調在上世紀五六十年代和上世紀80年代的兩個高峰。那時候《小包公》就像現在的《老鼠愛大米》那樣流行,大人小孩都能哼上兩句。而到了付梅這一代,卻經歷了四平調的低谷。付梅告訴記者:“我1991年進劇團,學了5年四平調,但很少正式演出,劇團停演了近20年。如今能重新登臺,我感覺渾身充滿了力量。”

四平調之保護:呼喚振興

盡管如此,四平調人還是沒有放棄四平調藝術。為了不讓這一稀有劇種消失,2002年以來,在拜金榮等老演員的努力下,四平調劇團逐漸恢復排練;2003年11月,劇團在人員不夠、沒有資金投入、舞美燈光設備十分簡陋的條件下,在不到2個月的時間里就把《啞女告狀》搬上了舞臺,受到了觀眾的熱烈歡迎。

2004年1月8日,四平調劇團在宋城影劇院演出了大型古裝劇《啞女告狀》,這是他們20年來第一場恢復演出。次日,四平調劇團舉行了復出掛牌儀式。

為搶救這一傳統戲曲劇種,商丘市政府在資金和政策上也給予了劇團多方面的扶持和幫助,20年來劇團第一次通過考試招收了8名演員,政府給了編制,撥了工資,為瀕臨滅絕的四平調注入了一股新鮮血液。即便這樣,目前商丘四平調劇團存在的長效發展問題之一,依然是后備力量薄弱。

采訪中,記者發現,四平調這一載入國家級非物質文化遺產名錄的劇種,迫切需要我們的弘揚和保護。在這一點上,政府的大力支持很關鍵,而四平調人在市場經濟大環境下尋求更大發展前景的“突圍”,同樣至關重要。

采訪結束時,李亞利深有感觸地說:“四平調是老一輩藝術家留下來的民族文化瑰寶,傳承這一民間文化,我們責無旁貸。現在我也體會到,劇團要適應市場發展的要求,需要自己主動找出路。”記者從她那里得到消息,7月10日至12日,他們團在虞城縣有3場演出,為一處樓盤的開盤提供宣傳服務,謀求共贏。

任何一項藝術的傳承,都離不開給予它的提升、弘揚和保護。近年來,國家非常重視非物質文化遺產的保護,2006年5月20日,商丘四平調經國務院批準列入第一批國家級非物質文化遺產名錄。因此,作為商丘人,傳承、保護和發展這一劇種,對于進一步發掘與繼承中華民族的戲曲劇種和民間曲藝精華,無疑具有重要的歷史意義和現實意義。至今,商丘四平調劇團仍然活躍在城鄉之間。

7月6日至9日,記者走上街頭,就四平調的一些相關問題,如四平調是哪里的劇種、商丘四平調是什么時候被國務院批準列入國家級非物質文化遺產名錄的等,向多位市民進行調查,發現50歲以上的市民對四平調印象深刻,30歲至40歲的市民多半搖頭,“80后”、“90后”的年輕人則是一臉茫然。

四平調以花鼓為基礎,流傳于豫魯蘇皖四省交界地區,至今已有70多年歷史,其名稱于1937年在商丘誕生。該劇種極富民間風味,深受群眾歡迎。演出中,因大量吸收其他姊妹劇種的藝術營養,女聲在質樸之中不失委婉俏麗,男聲則高昂豪放、剛柔兼備,部分唱腔通過各類板式的豐富表演,形成了節奏樸實、曲調優美、四平八穩的具有濃厚地域特點的藝術風格。四平調中《陳三兩爬堂》、《小包公》等,都是深受群眾歡迎的劇目。同時,由于四平調從開始到現在的演變發展過程脈絡清晰,有證有據,被人稱為“中國戲曲發展的一個縮影”。近年來,國家非常重視非物質文化遺產的保護,2006年5月20日,商丘四平調經國務院批準列入第一批國家級非物質文化遺產名錄。

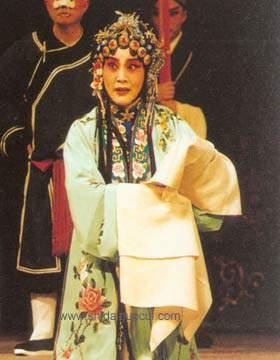

《陳三兩爬堂》劇照

四平調之起源:“鐵腳劇團”

商丘四平調劇團位于商丘市站前路,原來的辦公室是兩排臨街低矮的平房,2000年劇團貸款蓋起了5層樓房,多半樓層租出去做賓館用了,第5層才是辦公室——一般人根本不知道這里有個四平調劇團。

7月9日上午,記者走進這里進行采訪,見到了梁園區文化局副局長兼商丘四平調劇團團長的李亞利。講起四平調的歷史來,她侃侃而談:“四平調起初是由兩人演出,男扮身挎花鼓,腰系彩綢;女扮古裝粉面,頭戴繡球,足踩高蹺。兩人邊歌邊舞,活潑又有風趣。由于四平調唱腔獨特,形式靈活,受到廣大群眾的好評,尤其在農村很受歡迎,因而它一出現便在豫魯蘇皖地區迅速唱響。由于當時的四平調劇團長期不辭勞苦,奔波在民間演出,被廣大群眾稱為‘鐵腳劇團’。”

70年,相對于中國梨園中的其他劇種,這個年限不夠悠久。因此說,四平調依然以一種年輕的劇種,擁有更為廣闊和提升的發展空間。目前,河南有商丘四平調劇團和濮陽范縣四平調劇團兩個專業劇團,山東有成武縣四平調劇團。

據《商丘文化志》記載,四平調形成于上世紀40年代末。1930年前后,花鼓藝人龐學文、杜學詩(綽號“黑云彩”)的花鼓班到山東濟南后,借舊戲箱及全套鑼鼓,開始登臺演出。1934年,著名花鼓藝人鄒玉振的花鼓班與他們合班,稱大興班,群眾叫它“老梆子”。1937年,鄒玉振、王漢臣帶領花鼓班再次到山東濟南演出,在觀眾的提議下,女藝人脫卸高蹺,男藝人摘掉花鼓,模仿戲劇化妝,穿戴戲劇服飾,粉墨登場,為觀眾獻藝。這是花鼓從說唱形式向戲劇藝術轉變的開始。

同年,著名花鼓藝人燕玉成、許若海帶領花鼓班在商丘城內衛里演出。因花鼓戲曾屢遭禁演,故在掛牌時名為“咣咣戲”。這樣一個名字夠響亮,但不夠雅。衛里管主“大酥瓜”(綽號)便與燕玉成、許若海等人商討,重新命名。眾人一番交流,根據花鼓男女藝人多用本嗓演唱,以及曲調四平八穩和花鼓中原有的平板調式,借四平八穩之意,依“平調”之稱,遂定名為四平調。

四平調之沿革:不懈創新

如今四平調曲調優美動聽,簡單易學,深受廣大群眾喜愛,且躋身于國家級非物質文化遺產的保護之列,擁有極高的藝術價值。但其“出道”的時候,經營狀況可謂慘淡。當年四平調從商丘流傳開,民間叫它“四拼調”,就是一個生動的例證。言外之意,博采眾長,卻一直沒能形成自己獨特的藝術流派和演唱風格。

事實正是這樣,從花鼓班到四平調,名稱雖改,但表演形式卻因循守舊,仍然是只有擊樂,沒有弦樂。因此,群眾當初并沒能對四平調這一新興劇種欣然接受。

然而為了生存,花鼓藝人尋求革新的步履一刻也沒有停息。1940年至1942年,一些花鼓班曾與河南曲劇藝人李金波、陳萬順等和河北落子(評劇)藝人孔殿玲、孔殿娥等,以及其他河南梆子班社同臺演出。在這些地方戲曲的熏陶下,花鼓藝人更加強烈地希望增加弦樂,改革花鼓的藝術形式。

1943年,甄友明、王桂芳、李玉田等花鼓藝人聘請夏邑縣會亭集豫劇弦手蔣德龍為花鼓加弦,可惜沒有成功。

1945年,以鄒玉振、王漢臣為首的花鼓團在安徽亳縣、界首一帶,聘請夏邑縣“老三班”(豫劇)弦手楊學智與他們一起進行花鼓加弦樂伴奏的藝術改革。由于花鼓調式不統一,曲調中缺少加弦過門的間隙,加之藝人們不懂音樂理論,改革工作困難重重。然而,他們不言棄,不服輸。后歷經3個多月的日日夜夜,鍥而不舍地實驗,將花鼓中的“平調”(亦稱平板)作為男女唱腔的基礎,掐頭去尾,留取精髓,吸收其他劇種的音樂因素,刪去多余的虛字襯句,探求花鼓的聲腔特點,并使用六棱二胡將“腰碼”下移,初步形成了“宮”調式四平調的基本板式,確定了板腔體的歸屬。

從起名到加入弦樂,經歷了漫長歲月,但最終,四平調擺脫了花鼓“干砸梆”的原始狀態,從傳統的花鼓曲系中脫胎出來。

四平調之發展:枯木逢春

新中國成立后,黨的文藝政策使四平調這一年輕劇種得到了極大的傳承和繁榮。1950年,商丘市(朱集)人民政府接收了以鄒玉振、王漢臣為首的“芒碭劇團”,定名為商丘市人民劇團。此后,山東省成武縣、單縣、曹縣,江蘇省豐縣、沛縣,安徽碭山縣,河南省范縣、長垣縣、清豐縣等地,相繼建立四平調劇團達32個。

1956年,河南省舉行首屆戲曲觀摩演出大會。商丘四平調劇團演出的《陳三兩爬堂》藝驚四座,并一舉榮獲演員一等獎(鄒愛琴)、二等獎(王漢臣、張新奎),以及演出二等獎、導演三等獎(龐師彬)、劇本三等獎、音樂三等獎,大大提升了四平調在省內外戲曲界的知名度。

1980年,商丘召開了四平調音樂座談會,系統地研究了四平調唱腔、音樂的改革發展問題,并為該劇種現有的唱腔、板式定名。與此同時,會議還決定成立“蘇魯豫皖四平調音樂學會”。

這其間,四平調藝術走向繁榮,不只得益于黨的文藝政策,還在于一大批四平調藝人的不懈傳承。四平調唱腔藝術中,一度有過這樣的說法:“男學王漢臣,女學鄒愛琴。”事實是,從花鼓到四平調70多年的風雨沿革中,這個新興劇種,尤其在新中國成立以后,一批又一批的優秀男女演員不斷涌現,如第一代著名演員中有王漢臣(紅臉)、張新奎(生)、王桂芳(旦)、許若海(生)、鄒愛琴(旦)等,第二代著名演員中有拜金榮(黑臉)、龐明珠(旦)、王鳳云(旦)等。

如今,四平調在經歷過興盛又沉寂了近20年后,近年來在四平調人的共同努力下,猶如枯木逢春,重新煥發出新的生命色彩。鄒愛琴、拜金榮、付梅可謂四平調三代傳人,在她們的藝術生涯中,分別經歷了四平調的創建發展、興盛以及沉寂之后的復興。

記者隨后采訪到了商丘四平調劇團副團長付梅,對四平調的歷史沿革,她知道不少。她的回憶,道出了四平調人的艱辛和執著。付梅說:“1945年到1955年是四平調艱苦創業時期,因為群眾對新的戲曲形式總要有個接受過程。說實話,當時的四平調劇團,每到一處,先遭白眼,后才有掌聲。直到1956年,鄒愛琴主演的《陳三兩爬堂》在河南省首屆戲曲觀摩會演中一舉奪魁,四平調的影響力才迅速擴大,而且掀起了‘女學鄒愛琴、男學王漢臣’的熱潮。”

拜金榮則經歷了四平調在上世紀五六十年代和上世紀80年代的兩個高峰。那時候《小包公》就像現在的《老鼠愛大米》那樣流行,大人小孩都能哼上兩句。而到了付梅這一代,卻經歷了四平調的低谷。付梅告訴記者:“我1991年進劇團,學了5年四平調,但很少正式演出,劇團停演了近20年。如今能重新登臺,我感覺渾身充滿了力量。”

四平調之保護:呼喚振興

盡管如此,四平調人還是沒有放棄四平調藝術。為了不讓這一稀有劇種消失,2002年以來,在拜金榮等老演員的努力下,四平調劇團逐漸恢復排練;2003年11月,劇團在人員不夠、沒有資金投入、舞美燈光設備十分簡陋的條件下,在不到2個月的時間里就把《啞女告狀》搬上了舞臺,受到了觀眾的熱烈歡迎。

2004年1月8日,四平調劇團在宋城影劇院演出了大型古裝劇《啞女告狀》,這是他們20年來第一場恢復演出。次日,四平調劇團舉行了復出掛牌儀式。

為搶救這一傳統戲曲劇種,商丘市政府在資金和政策上也給予了劇團多方面的扶持和幫助,20年來劇團第一次通過考試招收了8名演員,政府給了編制,撥了工資,為瀕臨滅絕的四平調注入了一股新鮮血液。即便這樣,目前商丘四平調劇團存在的長效發展問題之一,依然是后備力量薄弱。

采訪中,記者發現,四平調這一載入國家級非物質文化遺產名錄的劇種,迫切需要我們的弘揚和保護。在這一點上,政府的大力支持很關鍵,而四平調人在市場經濟大環境下尋求更大發展前景的“突圍”,同樣至關重要。

采訪結束時,李亞利深有感觸地說:“四平調是老一輩藝術家留下來的民族文化瑰寶,傳承這一民間文化,我們責無旁貸。現在我也體會到,劇團要適應市場發展的要求,需要自己主動找出路。”記者從她那里得到消息,7月10日至12日,他們團在虞城縣有3場演出,為一處樓盤的開盤提供宣傳服務,謀求共贏。

任何一項藝術的傳承,都離不開給予它的提升、弘揚和保護。近年來,國家非常重視非物質文化遺產的保護,2006年5月20日,商丘四平調經國務院批準列入第一批國家級非物質文化遺產名錄。因此,作為商丘人,傳承、保護和發展這一劇種,對于進一步發掘與繼承中華民族的戲曲劇種和民間曲藝精華,無疑具有重要的歷史意義和現實意義。至今,商丘四平調劇團仍然活躍在城鄉之間。

責任編輯:C009文章來源:商丘網(2009-07-10)

下一條:范縣四平調大型文藝匯演走進市工人文化宮上一條:范縣出資搶救四平調

相關信息

沒有記錄!

著名人物

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區