-

沒有記錄!

他們建起了二七塔

2013/3/23 14:20:00 點擊數: 【字體:大 中 小】

1973年10月14日,在參觀了洛陽龍門石窟后,周恩來總理陪同加拿大總理特魯多于晚上八點半抵達鄭州火車站,時任鄭州市警備區副司令員、鄭州市革命委員會主任的王輝在車站迎接總理。

20世紀70年代的夜鄭州,雖也是路燈高照、家家亮燈,但終究不如今天的燈火輝煌。總理坐在車上無語,只是偶爾會把視線轉移到車窗外,瀏覽一下鄭州的街景。在此之前,總理來過鄭州,對這座城市并不是完全陌生。車過二七廣場時,總理突然好奇地問王輝:“這是什么建筑,過去來鄭州時我怎么沒見過?”王輝回答:“是二七紀念塔。”總理接著問:“什么時候建的?”王輝說:“1971年。”路上總理沒有再詳細追問,但到了中州賓館的大廳,總理突然止步,想了想,然后對隨行人員說:“你們到二七塔看看,把情況了解了解。”

大約半個月之后,當年最具權威的媒體之一《人民畫報》把“鄭州二七紀念塔”作了封面。這是二七塔建成后第一次以“政治明星”的氣宇亮相全國,據說這是周總理親自安排的。

軍人王輝 主政鄭

在“一座塔與一座城”學術座談會上,我見到了鄭州市旅游局局長范強和王輝親密交談的合影照。照片的攝影者是河南省攝影家協會主席于德水,圖片說明顯示,拍攝時間為2003年3月,王輝當時80歲。我找到于德水先生,希望通過他找到王輝老先生。因為如果能見到王輝,建二七塔的前前后后便能說清楚了。

對于大名鼎鼎的軍人王輝,很多老人的評價是:那人雷厲風行!老鄭州人都知道,邙山提灌站、西流湖、金水河水上餐廳、金水路地下電纜、公交站風雨亭、花園口水澆地,都是王輝主政鄭州時的杰作。當下看來微不足道的城建項目,在那個政治掛帥、經濟蕭條的非常時期對鄭州人都是一種震撼。

北京崇文門5號大院,一個叫小白的軍人在門口迎候我。王輝在客廳的長椅上半躺著,見我來,立刻站起來。他是個大高個,鬢發如霜白,還挺矍鑠。送給王輝的見面禮是兩枚二七塔紀念章和一沓二七塔賀年明信片,這是臨去北京時二七塔的館長薛學禮托我捎的。老爺子興趣蠻大,翻看著,一臉喜色。

“怎么想起來寫二七塔?”王輝問。我一五一十地把鄭州市旅游局召開的“一座塔與一座城”座談會講了一通。老爺子急急地問:“會上都說些什么?我感興趣!”

20世紀70年代末,中蘇邊境形勢緊張,王輝率部調往內蒙古,從此離開了鄭州。老人今天感慨說:“再給我幾年時間,我就把鄭州整好啦!”當年王輝下一步的計劃是:整治金水河污染。他說自己是工程部隊的,又是學工程的,對搞城建興趣大。

歷史機緣給了鄭州一個王輝,一個畢業于莫斯科古比雪夫工程學院的職業軍人。這位軍人給鄭州留下了清晰的烙印,鄭州的歷史上該有他的一筆。

1967年春,時任援越抗美第二支隊指揮部主任的王輝接到了回國的命令。部隊在湖南衡陽休整了一個月后,周總理在電話里對王輝交代:“你的部隊去河南平頂山,要確保那里的煤礦正常生產,部隊要下煤礦協助生產。”此時的王輝在越南打了幾年仗,對國內時局不甚了解,他沒想到國內會糟糕到連正常生產都不能保證了。被王輝部隊接管的平頂山很快恢復了生產秩序,時隔37年后,王輝說:“我才不管誰是造反派還是保守派,誰抓生產我支持誰。”抓生產的王輝很快麻煩來了,他的罪狀是支持“老保”(保守派),以生產壓革命。他被調回北京參加學習班“洗腦”。如果不是周總理說了一句“平頂山的生產還是搞得不錯”,王輝還得繼續挨批。

1967年夏,鄭州局勢失控,王輝以鄭州警備區副司令員的新職開始了與鄭州十余年的親密接觸。他帶了一個團的士兵進駐鄭州,他對總理說:“一個團足夠了!”

軍人王輝是現實的。直到現在他還堅持一個觀點:“不生產,吃什么?全國吃肉最緊張的時候,鄭州不緊張,每人至少每月可供應三斤肉。你是鄭州人吧?這一點你該有所體會。”我依稀記得,當年家里老是燉大骨頭和豬手吃,只是米少雜糧多。我不曉得是在哪一年,鄭州突然有了白得透亮的“鄭州大米”,所有人都開始嫌棄信陽大米,把它和雜糧視為一類。“鄭州人為什么能吃上大米,就是因為我搞了水澆地。”王輝說。

我記得在我幼時的某一天,鄭州金水路突然有施工隊在挖溝,電線桿被撂翻在地,大轱轆電纜被卸在路邊。王輝說,當時風雨一來,電線老是刮斷,于是他命令在金水路鋪設地下電纜。當時在國內的省城中,只有長春有地下電纜,還是在小日本占東北時鋪設的。后來鄭州街頭的公交站多了許多風雨亭,這也是王輝的杰作。他當時親自畫了風雨亭的設計草樣,交給時任城建局局長的董耀榮說:“去武漢看看人家的。”董耀榮從武漢回來后一個月,公交站風雨亭便在鄭州街頭亮相了。公交站風雨亭和王輝后來的另一作品———金水河水上餐廳,構成了當年鄭州的時髦景觀。還有,鄭州人都很熟悉的西流湖,名字還是王輝老爺子親自起的呢。

33年前建二七塔,王輝說了算;今天二七廣場改造,鐵路工人任俊杰說了不算。有人說,任俊杰在家琢磨出來的二七廣場改造方案,只是一張表達公民個人意見的“示意圖”,他不是擁有“城市規劃編制資質證書”的單位。一個鐵路工人的“天才”思想被遏制后,他發怒了,把鄭州市規劃局給告上了法庭。法院在充分“夸獎”了任俊杰的精神之后,駁回了訴訟。一個熱愛二七塔、熱愛大鄭州的鐵路工人成了這個社會的異類,他因此上了央視,上了《南方周末》的頭版。

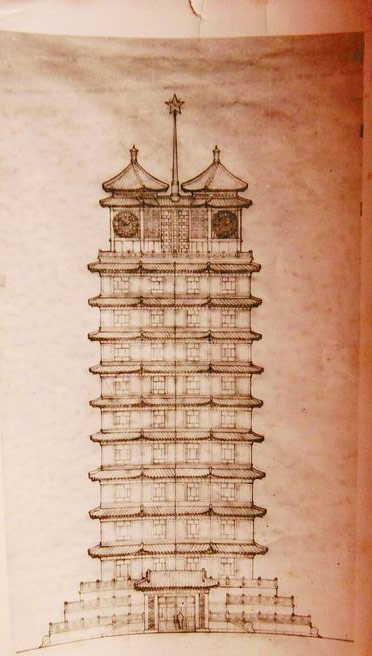

王輝也是一個異類,但幸運的是,他“軍、政、財”三權統攬。二七廣場上的木塔倒塌之后,不少人議論:那里空蕩蕩的,總該有個東西吧?很多人在惋惜、在議論、在嘆息時,軍人王輝開始畫草圖。他先是畫了一個碑亭,又畫了一個塔,還畫了一個法國凱旋門的構圖。他覺得西方凱旋門似乎和二七大罷工的精神不符,碑亭則過于傳統,沒有新意。

一幫子搞書法、畫畫的也來出主意想辦法,但都沒讓王輝找到藝術的感覺。有人突然提到林樂義的名字,王輝來精神了:“他人在哪里?”

畢業于美國佐治亞理工學院建筑系、后任國家建設部建筑設計院總建筑師的林樂義,當時正在滎陽農村“勞動改造”。這是一位小個頭、前額突出的福建人。當王輝突然出現在他眼前時,林樂義一怔,心里咚咚打鼓:“組織上又準備把我‘發配’到哪里去?”

在碧沙崗公園西門對面的一座市政大樓里,王輝給林樂義安排了一間房。在那個房間里,林樂義開始描畫二七塔的藍圖。許多年過去后,王輝說:“那老頭兒人不錯。”

1971年7月1日,鄭州市一建公司、二建公司的200多名建筑工人被集中到二七廣場,開始晝夜不停地施工。王輝當時下了一道死命令:“保質保時,100天給我拿下!”結果沒用100天,二七塔就建成了。

王輝今天評價說:“速度很快,質量很好。”施工時,只要王輝在鄭州,他每天至少跑一趟工地,每道工序王輝都要檢查。二七塔的建筑用材,除白水泥外,從鋼筋、琉璃瓦,到電梯、塔鐘,都是鄭州的地產貨,有的材料甚至是臨時抱佛腳專為二七塔造出來的。

王輝說:“當時有3個難題:一是琉璃瓦,二是塔鐘,三是電梯。我把鄭州窯場、修表廠、工程機械廠的領導找來征詢意見,他們想想說,沒問題。當時工程機械廠土制的電梯上下沒問題,但缺少樓層停啟控制技術,后來他們到上海學習,把技術問題解決了。”

塔的大模樣出來了,王輝算了算高度,沒有超過開封鐵塔,這不合他的意圖。和林樂義悶頭合計了幾天之后,王輝突然對林樂義說:“在塔頂加上一個旗桿,在旗桿頂上安上一個紅五角星,不就超過鐵塔了?”林樂義聞言,高興得跳了起來:“想絕啦!”

五角星必須是玻璃的,因為如用其他材料,燈光透不出來。鄭州當年只有一個玻璃瓶小廠,王輝找到廠里人試探地說了,廠里便沒推辭。后來王輝才知道,這個廠沒有壓板機,工人們先做了個大玻璃瓶,然后一點一點地再把它鋸平磨光,竟然把五角星給做了出來。雖說粗糙些,但王輝認為結實就成:“那么高,誰去看?”

那五角星風雨無阻地用了33年了,竟然沒有壞。我問王輝:“以二七塔的質量,多少年沒有問題?”老人伸出兩個手指表示:200年不成問題。我告訴他,二七塔建成15年后就被列為省級保護文物,它是中國最年輕的文物。他則告訴我,二七塔竣工后震動了鄭州,當時二七廣場上站滿了人,起碼在連續20天內都是如此。就是在建的時候,也是天天有人跑來看。

二七塔竣工之后、尚未對外開放的某一天,一位滎陽的老太太帶著孫子背著干糧徒步來到鄭州二七廣場。這一老一小一直在外面轉來轉去,許久不肯離去。王輝注意到他們后,就上前去問老太太想不想進去。老太太反問一句:“你能讓我進去嗎?”王輝當然能,老人被破例帶入塔內,她坐著電梯,登上了二七塔頂。在塔頂上,老人使勁朝西張望,她肯定地說,看到了上街鋁廠的煙囪……把老人送下塔后,王輝發現老人悄悄在掉淚。

王輝迄今難忘這一幕。

離開鄭州多年后,有一次王輝從國外回來時買了一臺錄音機。他把這臺錄音機寄給二七塔第一任館長吳天平,叮囑她一定要把參加過二七大罷工的老鐵路工人的話錄下來作資料。

我告訴王輝說,吳天平去年已謝世,二七大罷工的老革命也一個都不在了。王輝“嗯”了一聲,臉色在一瞬間凝住了。

我從北京回來的第二日早上,王輝老人在千里之外的話筒另一端大聲地相邀:“小齊呀!我中午想請你吃飯。”我知道,二七塔的話題一定觸動了老人心中那最柔軟的部分。