-

沒有記錄!

行走中國:龍馬負圖處 八卦發源地

2013/6/27 15:38:41 點擊數: 【字體:大 中 小】

這里是華人尋根問祖的圣地,是中國易學的發源地。蔣介石曾來此參謁,“介石”之名就取自《易經》之“豫卦”……

神獸擺尾,伏羲悟畫八卦

在中國的眾多寺廟里,它的名字很特別———龍馬負圖寺。在過去不久的五一黃金周,洛陽城迎八方來客,這里卻顯得比較冷清。然而,韓國一家電視臺不遠千里來此采訪拍攝:韓國國旗上有醒目的太極和四卦圖案,而龍馬負圖寺正是中國易學的發源地。

龍馬負圖寺在洛陽城東北25公里處的孟津縣會盟鎮雷河村。這里北臨黃河,南依邙山。上古時候,在這方圓七八里內,從邙山嶺的溝溝壑壑里淌下八條小河,匯入滔滔黃河。河網交錯,土地肥沃,草木豐盛,很適合原始人類生活。伏羲帶領部落來到這里,慢慢琢磨出編制網兜捕捉小動物、打撈魚蝦的方法,學會了制造農具,開荒種糧。

那時,沒有文字,只能結繩以記事。

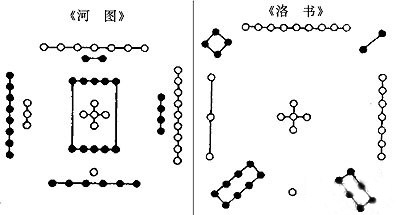

寺內碑刻上的“古河圖”

一天,一只神獸在波濤洶涌的黃河中鉆出,頭似龍,有角有須;身像馬,有鬃有蹄。神獸凌波踏水如履平地,游進圖河,上岸來到伏羲面前搖頭擺尾。伏羲十分驚奇,把這神獸喚作“龍馬”,拴在一高處養起來。他根據龍馬身上的旋紋悟畫出八卦,即乾、坤、坎、離、艮、震、巽、兌,分別用來代表天、地、水、火、山、雷、風、澤。八卦包括了天地中主要的東西,交錯組合運用,就如語言文字般能指代萬物、表情達意了。

黃河、洛河交匯的河洛地區是華夏先民活動的中心地區,流傳這些美好的傳說是很自然的事情,負圖村、河圖村、卦溝村等當地地名都與此有關。

元亨利貞,易學影響深遠

筆者日前到負圖寺參觀,只見山門兩側有兩座明代石碑,一為“龍馬負圖處”,一為“圖河故道”,字跡漫漶,昭示著歷史的悠久。據孟津縣志記載,該寺始建于晉穆帝永和四年(348年),是為感念伏羲的功績,在圖河故道上建起的祭禮場所,初名“負圖寺”、“浮圖寺”、“河圖寺”。后世曾改稱“龍馬寺”、“興國寺”、“羲皇廟”等,民國后又稱“負圖寺”。

進去山門,迎面是一尊高大的龍馬石雕。龍馬踏波躍起,望天嘶鳴。

寺里最古老的建筑是明朝嘉靖年間建的伏羲殿,殿內墻上鑲嵌著古碑,有理學大家程頤、朱熹等撰寫的禮贊伏羲和古寺的詩賦,還有一幅明代線刻“伏羲廟全圖”。負圖寺近現代久充校舍,建筑多已面目全非。改革開放后,該寺按此圖復建,已基本再現當年盛貌。

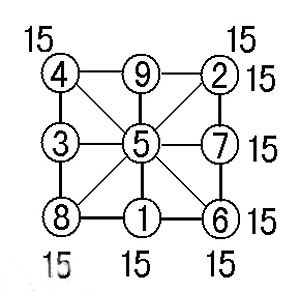

九宮

中軸線上最高大的是后面的三皇殿。殿內居中供奉的是伏羲,東為神農氏炎帝,西為軒轅氏黃帝。四根擎天紅柱上方是碧空色的天花板,上面繪了天象圖。中間是北斗七星、八卦、二十八星宿,四角有四個象征吉祥的篆書大字:元、亨、利、貞。

伏羲畫八卦,受到華夏文化高度推崇。史書記載,周文王被囚羑里,演練伏羲八卦發展成八八六十四卦。后來周公添爻辭,孔子作《易傳》以解釋這些卦辭。這些內容匯聚成《易經》,被尊為儒家六經之首,對后世影響深遠。因此,伏羲殿的兩側,設有文王、孔圣二殿。東邊長長的廂房里,用漢白玉鐫刻著《易經》全文。

對于《易經》的作者和流傳,學術界素有爭議,但它的偉大得到公認。如文字學家認為,卦為文字之始;哲學家提出,“易”是大道之源。

根在河洛,兩岸同宗同緣

孟津還廣泛流傳著伏羲、女媧兄妹成婚繁衍人類的故事。

傳說遠古時候,洪水過后,世上僅剩下伏羲、女媧兄妹,二人想結為夫妻,又覺羞恥,遂向上天禱告,各自從山頂推下一扇磨盤,磨盤若在山底合,則是天意昭示二人可以成婚。結果兩扇磨盤滾落山下合為一體,二人于是結合,使人類得以繁衍。這便是贊譽男女婚配是“天作之合”的遠古由來。

伏羲、女媧成婚時,身居窯洞,因此直到當代新房仍叫“洞房”。當時女媧害羞,以草扇遮面,后來演化為新娘子出嫁時以紅蓋頭遮面。后世熱戀男女以“阿哥”、“阿妹”為愛稱,婚配通常丈夫比妻子大等等,全都是遠祖遺風。

伏羲繁衍人類,教漁獵,造書契,創陰陽八卦,開創了中華文明,被奉為中華民族的“人根之祖”、“人文之祖”。龍馬負圖寺因而成為華人尋根問祖的圣地,中國易學的發源地。

1932年元月,侵華日軍進攻上海,南京國民黨政府臨時遷都洛陽。蔣介石抵洛不久,就偕同夫人宋美齡,由戴季陶等陪同,參謁負圖寺,題“河圖洛書”四字。蔣厚愛易學,“介石”之名就取自《易經》之“豫卦”。臨別,蔣介石贈1000元銀洋,戴季陶贈500元銀洋,讓寺里修繕已倒塌的山門。

1987年,第四屆臺灣同胞夏令營參謁負圖寺,立下了“根在河洛”的石碑。(原標題:行走中國:龍馬負圖處 八卦發源地)