-

沒有記錄!

比干與林氏起源

2013/7/1 9:30:34 點擊數: 【字體:大 中 小】

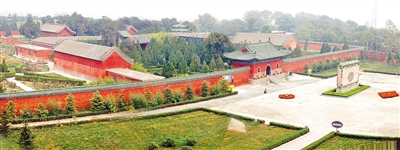

出衛輝市向北,不到20分鐘的車程就到了位于頓坊店鄉的比干廟。這里不僅是中國歷史上以死諫君的忠臣比干英靈之所在,也是全球各地的林氏一族祭祀先祖、憑吊哀思之地。

據比干廟景區的馬俊渠主任介紹,自1992年泰國和臺灣地區的林氏后裔前來尋根后,每年的農歷四月初四,在比干誕辰的這一天,這里都會舉行大型的祭祖慶典活動,來自海內外的林氏宗親齊聚一堂,焚香肅祭,共拜先靈。

“昔有成湯,自彼氐羌,莫敢不來享,莫敢不來王。”從《詩經》的內容中可以看出,近600年的商王朝也曾經繁榮昌盛、不乏陽光燦爛的日子。那時,商王朝的勢力范圍已經北達今天的內蒙,南到長江流域,西抵青海湖,東至渤海遼東半島。即位之初的紂王,也算得上一位英君明主,他曾親率大軍東征徐夷(今徐州一帶),驍勇無比,嚇得徐夷酋長反綁著雙手、口銜國寶玉璧,身穿孝服、拉著棺材來向紂王投降。當時,紂王率領軍隊一直打到長江下游地區,東夷部落紛紛臣服。當紂王凱旋時,比干帶著文武大臣,步行幾十里前往迎接,當時的民謠甚至唱道:“紂王江山,鐵桶一般……”

暴政之始

也許是自認為自己的江山真如“鐵桶一般”,放松下來的紂王很快開始了淫逸驕侈的生活。他大興土木,強迫奴隸為他修建宮殿,建起了一座又一座摘星樓。在摘星樓上,他整天與美女和美酒相伴,朝朝笙歌,夜夜曼舞。

“酒池肉林”“炮烙之刑”……史書上記載的紂王種種劣跡,幾乎每一樁都少不了一個叫妲己的女人。曾經的荒淫暴虐,甚至讓人很難想起紂王曾經的功勞。在民間流傳的傳說中,紂王受愛妃妲己蠱惑,荒淫暴虐的故事也比比皆是:紂王的愛妃妲己喜歡看人受虐的情景,她發明了一種叫做炮烙的刑具,用一個空心的銅柱子把燒紅的炭火放進柱中,行刑的時候,把犯人脫光衣服綁在柱子上,紂王和妲己就以看活人生生被燒死取樂。妲己因為說自己有辨認腹中胎兒性別的本領,紂王就抓來 100個孕婦試驗。妲己讓她們先坐下再站起來,然后對紂王說:“先抬左腿者是男,先抬右腿者是女。”紂王不信,妲己就命人當場剖腹進行檢驗。有次,紂王正和妲己飲酒,遠遠望見一老一少正在渡河,小的走在前面,已經過河而去,老的落在后面猶豫不前。紂王說:“小孩骨髓旺,不怕冷;老人骨髓空,怕冷。”妲己不信,紂王就命士兵把兩人抓來,用斧子砸開他們的腿骨讓妲己看。這條河從此被叫做“折脛河”。

忠臣諫主

比干看到紂王的所作所為,就坦率地直諫,并帶著紂王去太廟祭祀祖宗,給他講歷代先王的故事。紂王表面點頭稱是,但并不是真正改過,更加荒淫暴虐。他不但在王宮里“流酒為池,懸肉為林”,而且還表演“真人秀”,“令男女裸而相逐其間,是為醉樂”。

忠良的大臣們屢次進諫,卻屢屢被陷害:微子進諫后,紂王不聽,微子只好抱著祖先的祭器遠走他鄉;箕子去勸紂王,紂王卻將箕子的頭發剪掉,把他給囚禁起來;大臣辛甲進諫了75次,紂王卻絲毫不改,于是辛甲投奔了周文王;大臣們看到紂王已經無可救藥了,紛紛棄商投周。此時,周武王率軍東征已經打到了孟津,大小諸侯背叛殷商來和周會盟的有800多個,紂王最后已經是內憂外患,眾叛親離,商王朝 也已是風中殘燭。

“主過不諫非忠也,畏死不言非勇也,即諫不從且死,忠之至也。”比干為人正直,他感覺為人臣子,不能像微子那樣說走就走,他冒著滅族的巨大危險,連續3天進宮批評紂王的過錯。

被害“剖心”

關于“比干剖心”之說,民間有幾種不同的版本。一種說法是比干當年冒死向紂王進諫,抨擊紂王的暴政。紂王被比干說得無言以對,惱羞成怒地喝問:“你為什么這樣堅持?”比干說:“君有諍臣,父有諍子,士有諍友,下官身為大臣,進退自有尚盡之大義!”紂王又問:“何為大義?”比干回答:“夏桀不行仁政,失了天下,我王也學此無道之君,難道不怕丟失了天下嗎?我今日進諫,正是大義所在!”紂王聽到這里勃然大怒,于是說:“吾聽說圣人的心有七竅,你相信嗎?”說罷,命人剖其胸取心,比干毫無懼色,慷慨就戮。

另一種說法則更帶有神話色彩:傳說妲己是狐妖所變,前來迷惑紂王。比干與武成王黃飛虎領兵堵塞妖狐的洞穴,放火將狐貍燒死后,還揀未燒焦的狐貍皮制成了一件襖袍,于嚴冬時獻于紂王,以震懾妲己。妲己見襖袍后心如刀割,深恨比干,誓挖其心。

一日,紂王正與妲己以及新納妖婦胡喜媚(雉雞精)共進早餐,忽見妲己口吐鮮血,昏迷不醒。喜媚說是妲己舊病復發,只有玲瓏心才能治愈,又說在朝歌唯有丞相比干是玲瓏七竅之心,可借一片來用。紂王信以為真,即命人急召比干。

比干來到鹿臺下候旨。紂王對比干說妲己有心痛之疾,相借皇叔的玲瓏心一片做湯。比干聽后厲聲大叫道:“昏君!心去一片,人還能活嗎?我不犯剜心之罪,為何要無辜遭此非殃!”紂王大怒說:“君叫臣死,臣不死就是不忠!”比干向太廟大拜八拜,泣曰:“殷要斷送在湯二十八世了。非臣不忠啊!”遂解帶剖腹,將心摘下,擲地而去。

林氏的起源

傳說比干被害后,紂王還要將其滿門抄斬。當時比干的夫人已身懷六甲,為躲避紂王斬盡殺絕,她帶著四個婢女匆匆逃出都城朝歌(今河南淇縣),跑到淇河以西的牧野(今河南汲縣的古地名),在附近的一處山林中生下了比干的遺腹子。紂王的追兵趕到后,查問孩子的姓氏,陳氏急中生智,指林為姓,躲過了這次劫難,林氏由此起源。周武王滅商建周后,為比干封墓,正式賜比干的兒子姓林,賜名為堅,封河清公。

如今,在比干廟的東配殿里,供奉著比干的3位后代,中間正襟端坐、頭戴蟬冠的一位是林堅,他是比干之子,被稱為林姓的得姓始祖。右邊的一位是林放,他是比干的24代孫,春秋時期魯國人,是孔子門下的72賢人之一,他是河南光州林姓的祖先,也是北林的代表人物;左邊的一位是林祿,他是比干的56世孫,晉朝人,是今天福建莆田林氏的祖先,莆田林氏后來成了最大的林姓分支。由于地理原因,莆田林氏家族中有許多人遷到海外,如今,泰國、馬來西亞、新加坡一帶的林姓都是這一支。所以稱林祿公為南林的始祖。

3000多年前“比干剖心”的慘烈一幕,幾乎給整個商王朝都抹上了悲劇的色彩,“商紂”也因此幾乎成了荒淫暴虐的代名詞,而比干舍生取義的浩然正氣卻長留人間,引領著歷代的諫臣前仆后繼,赴湯蹈火。是非功過,自在人心,如今,衛輝市每年一次的祭祖大典就是佐證。