精彩推薦

熱點關注

- 1、鈞瓷發展經歷的幾個重要階段

- 2、比賽競技顯風采,象棋文化得發揚

- 3、鈞窯瓷器的價值

- 4、商丘古城里的“鬧龍街”

- 5、相思樹

- 6、鈞瓷新探尋

- 7、無聲的鈞瓷

- 8、“白蛇傳說”起源于鶴壁淇水黑山

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

- 1、鈞瓷發展經歷的幾個重要階段

- 2、比賽競技顯風采,象棋文化得發揚

- 3、鈞窯瓷器的價值

- 4、商丘古城里的“鬧龍街”

- 5、相思樹

- 6、鈞瓷新探尋

- 7、無聲的鈞瓷

- 8、“白蛇傳說”起源于鶴壁淇水黑山

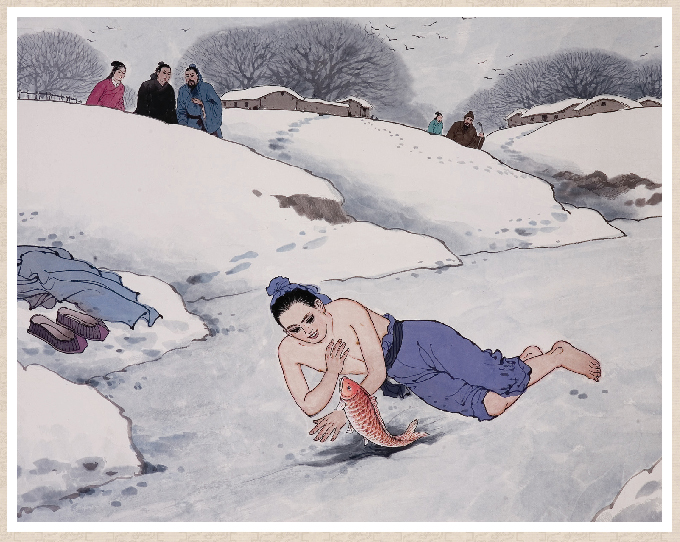

王祥臥冰求鯉與王戎死孝

2012/4/19 9:55:49 點擊數: 【字體:大 中 小】

王祥①性至孝。早喪親,繼母硃氏不慈,數譖之,由是失愛于父。每使掃除牛下,祥愈恭謹。父母有疾,衣不解帶,湯藥必親嘗。母常欲生魚,時天寒冰凍,祥解衣將剖冰求之,冰忽自解,雙鯉躍出,持之而歸。——《晉書?王祥列傳》

王戎、和嶠②同時遭大喪,俱以孝稱。王雞骨支床,和哭泣備禮。武帝③謂劉仲雄④曰:“卿數省王、和不?聞和哀苦過禮,使人憂之。 ”仲雄曰:“和嶠雖備禮,神氣不損;王戎雖不備禮,而哀毀骨立。臣以和嶠生孝,王戎死孝。陛下不應憂嶠,而應憂戎。”——《世說新語?德行》

王戎祖輩王祥“解衣求魚”的故事原本出自《晉陽秋》,經后人加工后成了《二十四孝》中膾炙人口的“臥冰求鯉”,并視為中華民族的“傳統美德”而被加以傳唱和歌頌。但老實說,即便不提潤色過分的“臥冰求鯉”,即便“解衣求魚”的故事是真的,王祥為了要給總是虐待自己的繼母找鯉魚吃,而在北方天寒地凍的大冬天,在結冰三尺多厚的湖面上,把自己的衣服脫去,然后砸冰釣魚。這份“孝心”,也還是讓人覺得不合情理,不近人情,不可相信,還多少讓人覺得十分恐怖,甚至有些可惡。

相比于祖輩,王戎的“孝”則要自然得多,也可信得多。眾所周知,母親的病故,對任何人而言,都意味著沉重的打擊和巨大的悲痛。但不管怎樣,活著的人畢竟還是要繼續生活下去。王戎在親生母親病故后,盡管也因悲傷、難過,以至于終日神情憔悴,面色蒼白,而且在短時間內,人也一連瘦了十幾斤,變得骨瘦如柴。但無論是在靈堂上,還是在守孝期間,王戎都沒有嚴格執行禮法的教條,停止過喝酒吃肉。這是為什么呢?因為他要活下去。

同大多數魏晉名士一樣,王戎也是“磕藥一族”。當時盛行的“五石散”是一種強烈成癮性的毒品,不能停止服用,否則便會有生命危險。此外,服用“五石散”還必須用溫酒來做藥引,不然,“藥性揮發(俗稱發散)”出現問題,同樣也會有生命危險。所以,這就決定了,王戎為了活命,就必須繼續服用“五石散”,為了服用“五石散”,就必須天天定時飲酒。

由于魏晉時的士族子弟幾乎人人服用“五石散”,那么“守孝期間”的飲酒問題,就不是王戎一個人的事了,而是整個士族階層迫切需要解決的一個“道德課題”。在此背景下,許多人(如晉武帝司馬炎和尚書劉毅)就拿“竹林名士”王戎在“守孝期間”喝酒的這件事,大做廣告,稱贊他的行為,是真情流露,是高尚道德情操“死孝”的表現。于是,在大名士王戎的明星效應下,在眾“磕藥”名士的極力鼓吹下,守孝期間飲酒成了當時社會一項公認的美德。

盡管王戎在守孝期間飲酒,遠沒有當時人吹捧的那樣高尚,但實在是他也沒有辦法,人們總不見得苛求他為了“守孝期間”不能飲酒的這樣一個教條,而白白放棄自己的生命吧。如果真是這樣,那請問,一個連自己生命都不看重的人,又有什么資格談“孝”與“不孝”呢?實際上,王戎的“死孝”,雖然不像王祥的“臥冰求鯉”那樣,可以作為“傳統美德”的大標題,被某些人引以為豪。但至少他的“孝”,是生活化的,真實化的。

或許有人還會說,魏晉士族階層將守孝期間飲酒吹捧成“死孝”,是當時統治階級集體道德淪喪的表現。那么,請問,宋明理學將王祥“解衣求魚”神話成“臥冰求鯉”,難道不也是當時統治階級集體道德虛偽的表現嗎?古今中外,哪一朝哪一代的社會道德標準,不是為統治階級服務的呢?而所謂的“存天理,滅人欲”,也只不過是統治階級存自家的“天理”,去滅他人的“人欲”而已。要說,恐怕也只能說明魏晉士族階層太“真小人”了,嗨,我就是磕藥,我就是酗酒,我就是喜歡風流,你拿我怎么樣?不像以后的統治階級那么“偽君子”,一方面,滿口仁義道德,儒家教條;另一方面,卻“悶聲大發財”,奢侈消費,享受人生。

由此,想到已故香江才子黃霑的一句話:“寧做真小人,不做偽君子。” 在今天的老齡化社會里,特別是許多夫妻兩人需要照顧四位老人的家庭,我們的“孝”就更應該是真誠的和“力所能及”的。其實,大多數老人也不圖什么“砸鍋賣鐵”、“臥冰求鯉”的極端孝道,只要子女們在他們“力所能及”的范圍內,能夠盡心照顧老人,平時多抽空和老父老母說些知心話、體己話,老人家就已經很滿足了。至于,對待老人家的“白事”,筆者覺得如王戎那般在不影響自己正常生活的情況下“如喪考妣”地悲痛就夠了,實在是沒必要為了親朋好友的目光,而大費周章,把活人再折騰一遍。(原標題:王祥臥冰與王戎死孝)

來源:讀書頻道 新浪網

責任編輯:佚名文章來源:本站原創

下一條:周靈王與太子晉上一條:河南省鶴壁市山城區石林鄉柏落村的歷史

相關信息

沒有記錄!

著名人物

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區

友情鏈接

百度