-

沒有記錄!

- 1、阮咸與琵琶的故事

- 2、管仲齊勸諫桓公止封禪

- 3、胡秋萍書法欣賞

- 4、白居易 牡丹 牡丹詩

- 5、讓每個人都有勞動出彩的機會

- 6、焦作市召開勞動模范表彰大會

- 7、他想在南京找找謝安的后人

- 8、黃帝的傳說故事

書壇巨擘——顏真卿

2012/4/18 9:36:52 點擊數: 【字體:大 中 小】

顏真卿(709~785),字清臣,瑯琊(今山東臨沂)人,唐代著名書法家。一生曾任監察御史、殿中侍御史、平原太守、工部尚書、吏部尚書、御史大夫等職,封“魯郡公”,為玄宗、肅宗、代宗、德宗四朝元老。向以義烈聞名官場,以至為唐王朝舍生取義,殺身成仁。家學淵博,工于尺牘,其正楷端莊雄偉,氣勢開張;行書遒勁郁勃,自成一格,人稱“顏體”,顏體書對后世書法藝術的發展產生了深遠影響。顏真卿不僅在書學史上樹立起一座巍峨的豐碑,其高尚人品也為后世景仰。其人其書,皆為典范。

愛國忠臣 壯烈人生

唐中宗景龍三年(709),顏真卿出生于顏氏世家,是著名學者顏師古五世孫。父親顏惟貞,武則天天授元年(690)科舉入高第,授衢州參軍,歷長安縣尉、太子文學,書法極佳,以草、隸著名。顏真卿三歲喪父,由母親殷氏辛勤教養。“少好儒學,恭孝自立。貧乏紙筆,以黃土掃墻,習學書字,攻楷書絕妙,詞翰超倫”(《顏魯公集行狀》)。

唐玄宗開元二十二年(734),才華橫溢的顏真卿考中進士,踏入仕途,此時正是唐王朝由強盛走向衰敗的轉折時期。唐玄宗李隆基沉湎酒色,不理朝政,國事完全由奸相李林甫、宦官高力士、奸黨楊國忠把持,唐王朝統治由清明變為腐朽。顏真卿稟性剛正不阿,這就決定了他仕途的多難和人生的悲壯。

顏真卿擔任過朝散郎、秘書省著作局校書郎和醴泉縣尉。天寶六年(747),三十九歲的顏真卿升任監察御史,負責視察州縣。五原郡(今包頭西北)有冤獄不決,顏真卿很快處理完畢。案子剛解決,干旱多日的五原郡降下一場大雨,郡人感激地稱之為“御史雨”。天寶九年(750),顏真卿由監察御史轉殿中侍御史。在此期間,御史吉溫出于私怨編織罪狀陷害御史中丞宋渾(宰相宋砢之子),顏真卿當面相抗,宰相楊國忠及黨羽視之為異己,于天寶十二年(753)把顏真卿調至平原郡(今山東德州)任太守,所以世稱“顏平原”。

顏真卿在平原郡任上,“廢苛政,黜奸小,除奸詭,進忠良”,使平原百姓安居樂業。然而擺在顏真卿面前更為嚴峻的現實是,平原郡屬于奸佞之臣安祿山管轄,對安祿山的野心,顏真卿早有防范。安祿山謀反苗頭初露時,顏真卿就高筑城,深挖溝,收攬丁壯,積儲糧草,加以防范。表面上卻泛舟飲酒,吟風弄月,仿佛不問時事。天寶十四年安祿山反,“河朔盡陷,守令或開門出迎,或棄城匿竄,無敢拒者。”唐玄宗聞報喟嘆:“河北二十四郡,無一忠臣邪?”就在李隆基束手無策之時,顏真卿挺身而出舉義討賊。由于早已有備,其人馬迅速從原來三千兵擴充為萬人。當時顏真卿堂兄顏杲卿為常山郡太守(治所在今河北正定縣),共同起兵抗擊安祿山。顏真卿被推為聯軍盟主,統兵二十萬,橫絕燕趙,軍威大震。其間顏真卿曾指揮平原、清河(郡治在今河北南宮東南)、博平(故址在今山東西部)三郡之師大戰反賊,斬敵首萬級,生擒一千余,取得重大勝利。唐玄宗曾經感慨萬千地說:“朕不識真卿何如人,所為乃若此!”

至德元年(756),唐玄宗之子肅宗李亨在靈武(今寧夏靈武西南)即位。顏真卿拜工部尚書兼御史大夫,復為河北招討使。安祿山利用肅宗調走河北兵力之機,乘虛遣人急攻河北,兵圍平覃;十月,顏真卿被迫棄郡渡黃河。至德二年(757)至鳳翔謁帝,詔受刑部尚書,遷御史大夫。“平原白首列班行,忠義凜凜真嚴霜”。當時唐王朝秩序大亂,但顏真卿卻“繩治如平日”,厲色立朝,凡軍國之務,知無不言。凡不合制度者,皆耿直諫言,不稱職者被貶,有才干者升,因此朝綱大振,也因而招忌出為刺史,一度入朝為刑部侍郎,后又貶為長史。

代宗寶應元年(762),五十四歲的顏真卿被從四川召回京城,拜戶部侍郎,次年改吏部侍郎,后又轉為尚書右丞。

廣德二年(764),顏真卿被晉封為魯郡公,“顏魯公”之名即由此而來。

宰相元載私立朋黨,擔心朝臣揭發,就向皇帝奏請,文武百官凡是要向皇帝匯報事情的,都要先向自己的長官說明,長官再向宰相說明,然后再奏明皇上。顏真卿立即上書皇帝告誡天子:“今天下瘡痍未平,干戈日滋,陛下豈得不博聞讜言以廣視聽,而塞絕忠諫乎?陛下在陜時奏事者不限貴賤,群臣以為太宗之治可日而待,且君子難進易退,朝廷開不諱之路,猶恐不言,況懷厭怠,令宰相宣進止、御史臺作條目,不得直進,從此人不奏事矣!陛下見聞止于數人耳目,天下之士方鉗口結舌,陛下便謂無事可論,豈知懼而不敢進,即林甫、國忠復起矣!臣謂今日之事,曠古未有,雖林甫、國忠猶不敢公為之,陛下不早覺悟,漸成孤立,后悔無及矣!”顏真卿的大膽陳言,使元載害怕并構怨,永泰二年(766)顏真卿又被貶出京。后元載獲罪被誅,顏真卿才重新入朝為吏部尚書。但因正直稟性不改,又得罪新宰相盧杞。盧杞號稱“藍面奸”,表面對顏真卿敬重,暗地里卻一直想陷害他。

顏真卿一生最壯烈的一幕是晚年與李希烈的斗爭。建中二年(781),淮西節度使李希烈謀反,于建中四年(783)攻陷汝州(今河南臨汝)。盧杞趁機欲鏟除異己,加害顏真卿。他向德宗建議,說李希烈“年少驍將,恃功驕慢,將佐莫敢諫止”。而顏真卿乃“四方所信,若往諭之,可不勞師而定”。顏真卿慷慨赴敵。至許州(治所今河南許昌)就被李希烈扣留,利誘威逼并用。先請顏真卿做宰相,被拒,于是拔刃逼脅,甚至在顏真卿的住處庭中掘下土坑,取名“坑顏”,揚言要將他活埋。顏真卿堅貞不屈。他給朝廷留下遺表,給自己撰寫了墓志銘、祭文。貞元元年(785)八月,顏真卿在蔡州(今河南汝南)龍興寺被李希烈殺害,時年七十七歲。

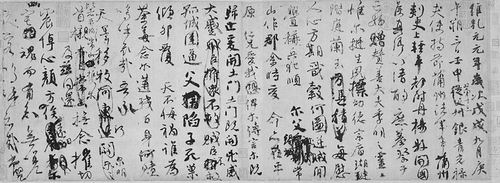

顏真卿書《祭侄文稿》(局部)

顏真卿死后,三軍將士慟哭,皇帝廢朝五日,追贈司徒,謚曰“文忠”。“崎嶇坎坷不得去,出入四朝仗忠節”。顏真卿歷仕玄宗、肅宗、代宗、德宗四帝,立朝二十五年,始終保持剛正不阿的個性,與邪惡勢力抗爭,盡忠唐王朝,真正成為一位忠貞清廉的大臣。

書壇巨擘 風棱秀出

顏真卿一生酷愛書法,文辭清剛,尤擅正草、書,在書學史上以“顏體”締造了一個獨特的書學境界。

顏真卿出生于顏氏世家。五代祖顏之推是南北朝時期著名學者,在經學、史學、文字學、音韻學等方面有很高的造詣。祖父輩顏勤禮、顏師古、顏育德也都精通經史治訓,在書法上也很有成就。南朝至唐四百年間,顏氏以書法名世。顏真卿三歲喪父,家道中衰,但在童年時代即得到了良好的家庭教育。家學的淵源,加上從小養成的刻苦勤奮的精神,對顏真卿后來成為唐代杰出的書法家有著深刻影響。

成年后,顏真卿在做醴泉縣縣尉時,習武之時潛心學書,但總感到長進不大。當時“草圣”張旭名揚海內,顏真卿慕名拜訪,大約有兩年時間,為了學書,他在長安與洛陽之間往來奔波。傳說《張長史十二意筆法記》就是顏真卿根據他和張旭談筆法時記錄整理的。經過張旭的傳授和他本人的勤學苦練,顏真卿的書法有了長足發展。后來,他又汲取初唐四杰特點,兼收篆隸和北魏筆意,受姻親陳郡殷氏影響,并以己之人品、學養和對書藝之進取,形成了自己獨特的藝術風格。顏真卿書法因卓越的靈性系之,境界瑰麗;因以堅強的魂魄鑄之,境界雄健;因以豐富的人生育之,境界闊大。

顏真卿一生書學境界的歷練,后人按照顏體楷書的發展變化和與之對應的年齡,將其書法創作劃分為三個時期。在五十歲以前是第一個時期,這一過程是顏體的初步形成階段。在這一時期,顏真卿繼承傳統,以二王、褚遂良、張旭為師。這一時期其書藝特點是,用筆方峻,清雄堅韌,筆法帶有隸意。天寶五年(746),張旭在裴儆府上授筆法于顏真卿,此前顏真卿一直處于艱苦的摸索階段。在接受張旭的筆法后,顏真卿欣喜地說:“自此得攻書之妙,于茲五年,真草自知可成矣。”從此,顏真卿依照指引,刻苦磨礪。天寶十一年后,顏真卿書碑在社會上已享有一定聲譽。代表作應為四十四歲所作《多寶塔感應碑》。顏真卿第一階段的書法,繼承仍舊多于創新。

五十歲至六十五歲是第二個時期,這一時期是顏真卿書法成熟的時期。他納新意于古法之中,正式走出二王至初唐楷體的籬墻,創立嶄新的“顏體”。在這一過程中顏體形神兼具,已漸成熟,筆畫、結體和布白都形成了自己獨特的風格。這一時期其書藝特點是,用筆由方變圓,橫輕豎重,轉筆不折而轉,巧妙地運用中鋒和藏鋒運筆,結體雄強端肅,字形由傳統的向背轉變為向相。由于這一時期政局多變,人心動蕩,生活道路坎坷不平,顏真卿的書法可謂變法出新意,雄魂鑄“顏體”。同時出現了不少行書、尺牘。這一時期佳作不勝枚舉,代表作應為六十三歲所書《麻姑仙壇記碑》。

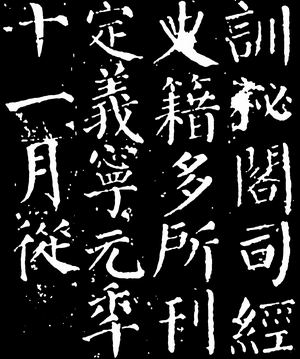

六十五歲以后是第三個時期。這是顏真卿書法藝術臻妙絕頂的時期。由于晚年對生命與書藝在反省中得到悟徹,這一時期的書藝特點是,用筆雄重,結體更趨端嚴樸拙,顏書在老辣中富有新鮮活潑的生機,在疏淡中顯示質樸茂密的神韻,在筆鋒得意處顯現功力的爐火純青,在圓潤豐腴中透露出豪邁的氣度,從成熟中加以神奇變化,一日有一日之進境,一碑有一碑之異彩。此時期代表作為唐大歷十四年(779年)所立《顏君神道碑》,即后人所稱《顏勤禮碑》。

傳世顏真卿的書法作品比較多,現存的碑帖不下六七十種,比起同時代的書法家,應該說是首屈一指的。著名墨跡、楷書有《竹山堂聯句詩帖》、《告身帖》;行草書有《祭侄季明文稿》、《劉中使帖》、《潮州帖》等,其中《祭侄季明文稿》被人們譽為“天下第二行書”。顏真卿一生書寫碑石極多,流傳至今的有:《多寶塔碑》緊密秀媚,《東方朔畫贊碑》清遠雄渾,《謁金天王神祠題記》遒勁端莊,《臧懷恪碑》雄偉健勁,《郭家廟碑》雍容朗暢,《麻姑仙壇記》渾厚莊嚴,《大唐中興頌》摩崖刻石方正平穩,《宋境碑》開闊雄渾,《八關齋報德記》氣象森嚴,《千祿字書》持重舒和,《李玄靜碑》遒勁有力,《顏勤禮碑》雄邁清整,《顏氏家廟碑》筋力豐厚。顏真卿書法刻成法帖的也很多,歷代匯集的叢帖中大都有其作品,單帖則有《爭座位帖》、《奉使帖》、《送裴將軍詩》、《小字麻姑仙壇記》、《送劉太沖敘》等。其中以《爭座位帖》最為著名。此帖信手揮筆縱橫跌宕,筆墨淋漓,是不經意的杰作,米芾認為有篆鎦氣息,為顏真卿書法第一。專門匯集顏真卿書法的法帖有宋刻《忠義堂帖》,共收集顏真卿書法作品四十五種。

此外,顏真卿還著有《吳興集》、《盧州集》、《臨川集》。

承先啟后 傳衍流播

顏真卿在中國書壇上集五百年雄健派之大成,同時又最富革新精神,卓然自成大家,“顏體”成了家喻戶曉之書體。“曾聞碧海掣鯨魚,神力蒼茫運太虛。間氣古今三鼎足,杜詩韓筆與顏書。”這是清代著名書法家王文治在《快雪堂題跋》中的一首詩。蘇軾也曾云:“詩至于杜子美,文至于吳道子,書至于顏魯公,而古今之變,天下之能事盡矣。”(《東坡題跋》)歐陽修云:“顏公書如忠臣烈士,道德君子,其端嚴尊重,人初見而畏之,然愈久而愈可愛也。其見寶于世者不必多,然雖多而不厭也。”朱長文贊其書云:“點如墜石,畫如夏云,鉤如屈金,戈如發弩,縱橫有象,低昂有志,自羲、獻以來,未有如公者也。”顏體書對后世影響極大,唐以后大多數名家,皆從顏真卿變法成功中汲取經驗。

《顏勤禮碑》(局部)

唐代是我國書法藝術發展史上一個新的繁榮時期。但唐初的書風,是沿隋代南北書風融會而來,唐初的書法也一直在“二王”書風的籠罩之下。楷體作為一種文字現象,其結構、形體和書寫形態,在各家書法創作中仍有不少的分歧,還處在成熟前的醞釀階段。經過初唐到盛唐中期近一百三十年的時間推移,人們要求有反映盛唐時代風貌的新的藝術風格出現。顏真卿順應時代要求,以自己的書藝成就,繼王羲之以后樹起了又一座豐碑。

顏真卿創立了一代新書體。“逮顏魯公出,納古法于新意之中,生新法于古意之外,陶鑄萬象,隱括眾長,與少陵之詩、昌黎之文,皆同為能起八代之衰者,于是始卓然或為唐代之書。”(《書林藻鑒》)顏書尚骨、尚肥、尚法,崇端莊、闊大、豪放,重氣勢、魄力、雄風,體現了大唐帝國繁盛的雄風。顏書一改先前書風,行以篆鎦之筆,化瘦硬為豐腴雄渾,結體寬博而氣勢恢弘,骨力遒勁而氣概凜然。用筆以中鋒鋪毫,沉穩厚重,點畫剛峻豐滿,如澆如鑄。挫折方筆峭勁,捺畫力運奮拔。字的結體左右向內抱合,勁力內充而氣象開闊。顏體一出,唐書壇所鑄新體成為盛唐氣象鮮明標志之一。顏體出現后,漢字的楷體字體在結構形態乃至書寫外觀上,便有了固定的字體形態。顏體出現于唐代,成為一面楷書書法藝術的旗幟,其影響之廣甚至超過了王羲之。

顏體對后世書法發展所產生的影響是極其深廣的。對顏書和學顏書者,蘇軾有過簡略概括:“顏魯公書雄秀獨出,一變古法。”在唐代,著名草書家懷素曾向他請教過書法,而學顏書者當首推柳公權。柳公權得力于顏真卿與歐陽詢的書法,從而形成自己的特點,世以“顏柳”并稱,謂“顏筋柳骨”。

宋代書家,如名重天下的“蘇(軾)、黃(庭堅)、米(芾)、蔡(襄)”無一不學顏,學顏達到高峰。蘇軾甚至說:“書于魯公,文于昌黎(韓愈),詩于工部(杜甫)為觀止。”宋代發明了活字版印刷術后,在印刷體中多采用顏體。

元、明、清時期較之前代,受到顏書影響和熏陶的名書畫家為數亦不少。元代的幾位書法大家,如趙子昂、鮮于樞等人也都學過顏體。明代董其昌十七歲即寫《多寶塔》,其勾努筆畫,得顏書之意而傳其神。清代何紹基學顏書聲譽最高。翁同稧溝通顏書與北碑,得顏書“清雄”之境界。

如今,顏真卿謝世已一千多年,而顏體藝術風范猶存,影響了幾乎所有后代書家,這在中國書法藝術史上是不多見的。

顏真卿博學多才,能詩善文,其《勸學》一詩可謂家喻戶曉:“三更燈火五更雞,正是男兒讀書時。黑發不知勤學早,白首方悔讀書遲。”后人集有《顏魯公文集》。文集中有一則在貶地寫給子孫的《守政帖》曰:“政可守,不可不守。吾去歲中言事得罪,又不能逆道茍時,為千古罪人也。雖貶居遠方,終身不恥。汝曹當須會吾之志,不可不守也。”這篇從政家訓言簡意賅,顏真卿身處逆境仍以國事為重、不向惡勢力低頭的剛正不阿的高尚品格,由此可見一斑。

顏真卿的一生,政名和書名一樣顯赫,是流芳百世的著名政治家,一代名臣和宗師,為后人所景仰。他的一生,仕途坎坷,但剛正不阿,稱得上是和邪惡斗爭的一生、壯烈的一生。《新唐書•顏真卿傳》贊曰:“雖千五百歲,其英烈言言,如嚴霜烈日,可畏而仰哉!”顧炎武在《浯溪碑歌》中寫道:“留此系人心,支撐正中夏”,“如見古忠臣,精靈感行色”,“以示后世人,高山與景行”,“藏之篋笥中,寶之過南金”。

昔人論魯公書,有“如佩劍大臣,儼然立于廟堂”之語,可以說,顏真卿書法藝術在歷史上的地位,與他的政治品質有著密切的關系,他把藝術與做人統一起來。曾有人問顏真卿為何字寫得如此正統博大,顏真卿回答:“人正,所以書正。”而顏真卿自己也成為書法理論中“人品即書品”的最為典型的代表。【原標題:書壇巨擘——顏真卿】