精彩推薦

熱點關注

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

美女書法家胡秋萍

2014/7/28 15:27:10 點擊數: 【字體:大 中 小】

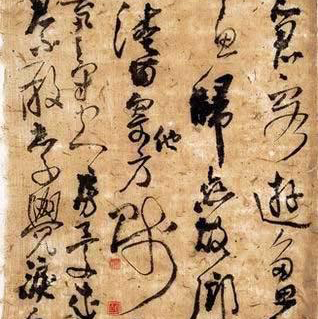

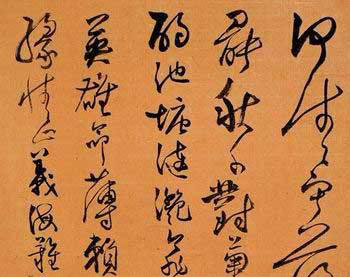

幾年前拜讀胡秋萍大作《秋萍墨韻》,深為這位美女書法家折服。不久前在義烏海洋大酒店有幸一見,攀談之余,更為秋萍的藝術人生感慨。

或許因為原先也當過記者,和秋萍談起來頗為投緣。2001年,胡秋萍突然離開了被許多人所羨慕的報社,從報人變成了“閑人”。“我這個喜歡安靜、孤獨、不愛喧鬧、不愛動的人實在不是一個優秀記者的料,喜歡靜靜地臨摹,激情地創作,自由地遐想的感覺。”記得當時離開報社時,她還特意作了一首小詩以明志:“四十才圓少時夢,求來寂寞養清心。繁華刪盡秋云里,留得閑情聽梵音。”

遠離熱熱鬧鬧的新聞媒體,秋萍繁華刪盡,留得閑情,把長期以來創作過程中對生命和藝術的追問與思索引向嶄新的境界。秋萍覺得,中國書畫發展到今天已有數千年歷史,作為書畫家每天臨習的字帖繪畫,要學習的技法和研究的史學,要探索的藝術源流,不是殘碑故紙就是先人留下來的圣賢遺墨,這些被歷史封塵的東西,隱藏著一個又一個高貴而又偉大的靈魂,這些墨跡無形中都會透出或多或少屬于陰性的東西,在這里浸泡的時間久了,會剪掉我們身上浮躁的粗枝爛葉。

秋萍臨池或創作時,喜歡把音響打開,聽著古箏、琵琶、鋼琴、小提琴或自己喜歡的幾位歌手的歌。李娜的“蘇武留胡節不辱,雪地又冰天,苦忍十九年”,“男兒今出塞,背后長河落日,眼前大漠孤煙。”那種蒼茫、悲壯、絕苦的聲音,常使她眼前出現茫茫曠野,一排排好男兒身著盔甲,肩扛長戟,腰挎大刀,奔波在邊塞,壯士一去不復返的壯烈,血染山川的慘狀,逼近她的心頭,久久無法揮去。她試著用一種比較粗糙的宣紙,書寫激蕩人心的“國殤”等邊塞詩。這一類的詩詞最能激起她的創作欲望,滿腔的豪情促使她飽蘸濃墨聽憑自己的藝術感覺,在紙上有節奏有束放控制地狂寫……

用不同顏色的宣紙和特種紙,甚至用宣紙的包裝紙,以及用不同毛筆的筆鋒,以墨汁瞬間變幻的五色進行試驗,偶爾心手雙暢時,秋萍仿佛捕捉到了要找的感覺,宣紙上變換莫測的漢字,顯得雄強蒼茫,飄逸詭譎,質樸淡遠。

作為中國書法家協會草書專業委員會唯一的美女書法家,胡秋萍書法作品曾參加全國第三、四、五、六、七屆書法篆刻展覽,全國中青年第三、四、五、六、七、八屆書法篆刻展覽,國際臨書大展,中日書家詩書展和中韓第一屆書展等大型展覽。獲全國中青年第三屆書法篆刻展優秀獎。

秋萍并沒有陶醉在現有的成功里。可以說,她的藝術生命就是創新。她崇拜傳統又關注現代,認為不能把自己埋葬在過去的經典里,那樣便沒有了自己;也不能不認“父母”,成為一個完全沒有根基“變種”的洋東西,那樣不但沒有了自己,更沒有了根源。繼承與探索,重要的是扔掉框框,不斷地寫出自我。有同道不喜歡她近幾年求變的作品,認為是迷失了方向。但她認為書法已不再是就技法論技法的時代,而應是放在藝術和精神的層面上如何關照的問題。至于迷失不迷失,也不是誰說了就可以算的,歷史會作出“判決”。

或許因為原先也當過記者,和秋萍談起來頗為投緣。2001年,胡秋萍突然離開了被許多人所羨慕的報社,從報人變成了“閑人”。“我這個喜歡安靜、孤獨、不愛喧鬧、不愛動的人實在不是一個優秀記者的料,喜歡靜靜地臨摹,激情地創作,自由地遐想的感覺。”記得當時離開報社時,她還特意作了一首小詩以明志:“四十才圓少時夢,求來寂寞養清心。繁華刪盡秋云里,留得閑情聽梵音。”

遠離熱熱鬧鬧的新聞媒體,秋萍繁華刪盡,留得閑情,把長期以來創作過程中對生命和藝術的追問與思索引向嶄新的境界。秋萍覺得,中國書畫發展到今天已有數千年歷史,作為書畫家每天臨習的字帖繪畫,要學習的技法和研究的史學,要探索的藝術源流,不是殘碑故紙就是先人留下來的圣賢遺墨,這些被歷史封塵的東西,隱藏著一個又一個高貴而又偉大的靈魂,這些墨跡無形中都會透出或多或少屬于陰性的東西,在這里浸泡的時間久了,會剪掉我們身上浮躁的粗枝爛葉。

秋萍臨池或創作時,喜歡把音響打開,聽著古箏、琵琶、鋼琴、小提琴或自己喜歡的幾位歌手的歌。李娜的“蘇武留胡節不辱,雪地又冰天,苦忍十九年”,“男兒今出塞,背后長河落日,眼前大漠孤煙。”那種蒼茫、悲壯、絕苦的聲音,常使她眼前出現茫茫曠野,一排排好男兒身著盔甲,肩扛長戟,腰挎大刀,奔波在邊塞,壯士一去不復返的壯烈,血染山川的慘狀,逼近她的心頭,久久無法揮去。她試著用一種比較粗糙的宣紙,書寫激蕩人心的“國殤”等邊塞詩。這一類的詩詞最能激起她的創作欲望,滿腔的豪情促使她飽蘸濃墨聽憑自己的藝術感覺,在紙上有節奏有束放控制地狂寫……

用不同顏色的宣紙和特種紙,甚至用宣紙的包裝紙,以及用不同毛筆的筆鋒,以墨汁瞬間變幻的五色進行試驗,偶爾心手雙暢時,秋萍仿佛捕捉到了要找的感覺,宣紙上變換莫測的漢字,顯得雄強蒼茫,飄逸詭譎,質樸淡遠。

秋萍并沒有陶醉在現有的成功里。可以說,她的藝術生命就是創新。她崇拜傳統又關注現代,認為不能把自己埋葬在過去的經典里,那樣便沒有了自己;也不能不認“父母”,成為一個完全沒有根基“變種”的洋東西,那樣不但沒有了自己,更沒有了根源。繼承與探索,重要的是扔掉框框,不斷地寫出自我。有同道不喜歡她近幾年求變的作品,認為是迷失了方向。但她認為書法已不再是就技法論技法的時代,而應是放在藝術和精神的層面上如何關照的問題。至于迷失不迷失,也不是誰說了就可以算的,歷史會作出“判決”。

責任編輯:C009文章來源:中國書法家園(2007-12-31)

下一條:胡秋萍悉尼舉辦書法展上一條:胡秋萍:藝術、人生“取”與“舍”的選擇

相關信息

沒有記錄!

著名人物

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區