-

沒有記錄!

張榮鎖的故事

2013/10/29 16:10:12 點擊數: 【字體:大 中 小】

赤,象征著孩童般清純的心情,也象征著革命和忠誠。這世界,聲色犬馬迷惑人,貪嗔逸樂污染人,名韁利索束縛人,歲月聲聲催人老,誰能永葆孩童般清純的心情?誰能忠誠于革命的理想?“太行赤子”的桂冠為何獨冠于張榮鎖的名字前?(新顏)

□本報記者 趙新顏

用了8年時間,太行深山一個與世隔絕的“極貧部落”變成了聞名遐邇的“小康群體”。這是個奇跡,而創造這個奇跡的帶頭人,就是全國農村實踐“三個代表”重要思想基層干部標兵、2002年度感動中國十大新聞人物、以“太行赤子”名播全國的輝縣市上八里鎮回龍村黨總支書記張榮鎖。

攀絕壁 送電上山

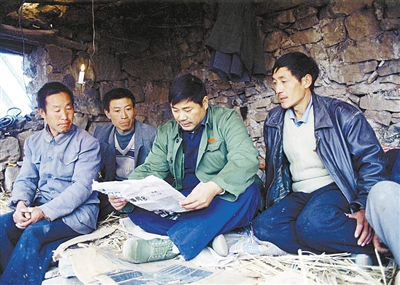

1994年秋,張榮鎖到崖上看望群眾,見這里還沒有通電,老百姓一直靠油燈照明,推石磨磨面,面對崖上群眾,心情十分沉重。他承諾:“年底之前一定把電送上山!”

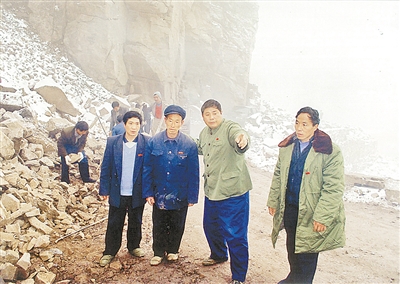

回龍村崖上崖下高度相差800 米,直線距離5公里。從崖下的回龍自然村把照明線架到崖上的碓臼寨自然村,需要抬上78根、每根重達500公斤的水泥線桿穿過3道溝,翻過4道嶺,攀上絕壁,登上險峰,難度之大超出常人想象。

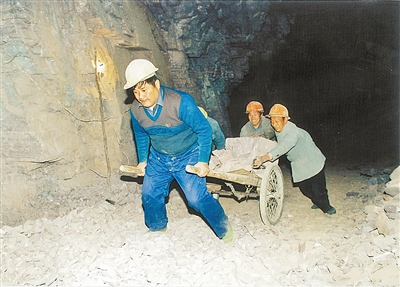

“再難也要上!就是拼上一條命,也要讓崖上群眾結束黑燈瞎火的歷史!”張榮鎖和村干部精心設計了上山路線,帶著挑選出來的棒勞力,12人抬一根水泥線桿,咬著牙一步一步往山上挪。有的地方坡度太陡,他們就用繩拴住電線桿,幾十個人喊著號子一寸一寸往上拖。肩頭磨破了,血粘著衣服脫不下來,手被繩子勒得血流不止,但沒有一個人退卻。憑著一身錚錚鐵骨,經過35天奮戰,他們終于把78根水泥線桿栽到了懸崖上。

當年農歷臘月十九這天,崖上 380多口群眾終于用上了明亮的電燈。整個晚上,崖上老老少少興奮得通宵沒睡,過了一個難忘的“明燈節”。

辟良田 遍植果樹

1975年冬,高中畢業的張榮鎖走出大山參軍報國,戰友們都夸自己家鄉好,他也向大伙兒描述“家鄉風光”:蜿蜒逶迤的公路環繞山間,滿山遍野的果樹春華秋實,綠樹成陰的林木簇擁著座座新房……“好個世外桃源!”戰友們羨慕不已。

然而,這并非現實,只是張榮鎖久藏心底的夢想。真實的回龍村是處處荒坡,亂石遍布,星星點點的貧瘠土地嵌在石堆間,掛在高坡上,沒個像樣的地塊可供村民種糧種果。

1994年,剛帶領村民打贏“送電戰役”的張榮鎖,又吹響了“治坡之戰”的號角:“決不能把窮山惡水留給子孫后代,得讓回龍山水在我們這代人手里重新變個樣兒!”當年冬天,張榮鎖帶領全村430名勞力,在山上埋鍋造飯,墾荒造田。

工地上,張榮鎖既是“指揮員”,又是“壯勞力”。他扛石頭把肩膀磨出了血,腫得老高,皮肉和內衣粘連在了一起,撕都撕不下來。他的腳被石塊割開,膿血不住地滲出鞋外,他仍與村民并肩拼搏。