精彩推薦

熱點關注

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

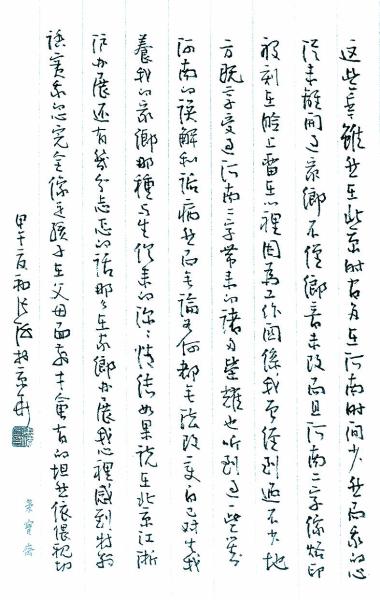

著名書法家張海寄語河南父老鄉親 文革辦板報把寫字當生命

2014/7/28 17:34:11 點擊數: 【字體:大 中 小】

這些年雖然在北京時間多,在河南時間少,然而我的心從未離開過家鄉。不僅鄉音未改,而且河南二字像烙印般刻在臉上留在心里。因為工作關系,我曾經到過不少地方,既享受過河南二字帶來的諸多榮耀,也聽到過一些對河南的誤解和詬病,然而無論如何,都無法改變自己對生我養我的家鄉那種與生俱來的深深情結。如果說在北京、江浙滬辦展還有幾分忐忑的話,那么,在家鄉辦展我心里感到特別踏實,我的心完全像是孩子在父母面前才會有的坦然、依偎、親切。

聆聽張海先生談書論道

張海,全國政協常委,中國書協第五屆、第六屆主席團主席,著名書法家……

他因草隸而名滿天下,他的碑體楷書、小行草、草篆、破鋒行草亦獨步書壇……

可是你知道這位書壇大家成功背后那些讓人感嘆的故事嗎?

你認識70多年前偃師香峪村那個內向、沉默,到集市上連一聲“賣杏子”都喊不出來的靦腆孩子嗎?

你認識轟轟烈烈的文革時期,那個每天都在寫字、辦宣傳板報、把寫字當做自己全部生活的熱血小伙嗎?

你知道讓書法家一舉成名的“張氏草隸”是怎樣一個字一個字如琢如磨歷練打造才終于結成正果的嗎?

今天,在《古稀新聲——張海書法展》即將開幕之際,我們向你講述這位中原之子、書壇大家依稀的往事和非凡的成就——

媽媽告訴他:“人活一輩子,能干好一件事就很了不起!”不會干農活、不會賣杏子、不受人“待見”的張海,13歲那年,在豫西一個不為人知的香峪村,舉辦了他人生首次“個人書展”

1941年9月26日,張海在河南省偃師縣南蔡莊鄉香峪村一個普通農民家庭出生。曾祖父一代,家境貧苦。祖父張遂木,勤勞節儉,對土地的摯愛近乎偏執,張海出生時,家里擁有良田20余畝。父親張士俊,讀完私塾后不愿與土地打交道,背井離鄉在外做生意謀生。

望著呱呱墜地的長孫,祖父把擁有更多土地的夢想寄托在張海身上。祖父期望張海成為一個標準的農家好子弟,一個種莊稼的行家里手,一個在這塊土地上規規矩矩發家致富的家族傳人。

張海則不然。他的眼光總是望向別處,望向遠方,望向一個完全不同的世界。

他和祖父之間的隔閡越來越深。張遂木老人望著這個特別瘦小而又沉默寡言的小孫子,甚至有些失望。豫西的農村,春播秋種,小孩子幫大人牽牲畜干農活是常事,張海卻連這樣的活兒也干不好。每當這種時候,張海收獲的往往是別人的奚落,包括來自祖父的一聲嘆息。

而且不僅僅是嘆息無奈,有時降臨的甚至是訓斥和責罵。1951年,張海10歲。那年春天,家里讓張海去賣杏——可是在集市上,望著熙熙攘攘的人群,張海張著嘴卻怎么也吆喝不出來。一天過去了,他連一個杏也沒有賣出去。祖父大發脾氣:“你這孩子啥事也不會辦,不中一點用!”他站在那里,一動不動地接受祖父的訓斥。只有母親疼他,安慰他:“世上根本就沒有干什么都行的人,干不成這種事或許能干成那種事,人活一輩子能干好一件事就很了不起。”

從那時起,張海開始在這個世界上尋找機會,他要證明自己:他能做別人辦不到的事情。

這一年,張海讀四年級。這一年,一個寫得一手好字的年輕人郭樹泰老師擔任了張海的班主任。張海最喜歡看郭老師在黑板上寫字的樣子。這種美麗,這種魅力,讓張海著迷!一天,他拿著自己的本子怯怯地找到郭老師:“郭老師,你在上面給我寫個名字吧。”郭老師笑著對他說:“海,你寫的字也很美,你自己寫吧。”張海堅持說:“你給寫寫吧,讓我學一學。”

于是,郭老師寫上了“張海”兩個大字。

他為什么寫得那么美呢?那一刻,張海在心里對自己說,我一定要和郭老師寫的一樣好!

寫字有多美妙!“無色而有圖畫之燦爛,無聲而有音樂之和諧。”一支筆,一張紙,足以占有一個人。火星四濺的靈感,激動人心的揮灑,最美麗的夢想在小小張海的筆端播種、發芽、長莖、生葉、開花。

多么美好的事物、多么美好的時光啊!張海那時還不知書法為何物,他就是喜歡寫字而已!在那時的農村,字寫得好是受到大家尊重的。字寫得好的人,就會被看做是有文化有知識的人……

1954年,知識青年回鄉務農形成熱潮。香峪小學請回鄉青年劉秋鳳到校作報告。學校等著寫歡迎標語,卻怎么也找不到郭樹泰老師。終于找到了,他卻出乎意外地提議:“讓張海寫吧。”

張海被推到人前,站在大幅紅紙前。他有一點膽怯,還有一點拘束,但提起筆卻一口氣寫下來。那一天,小小張海把老師同學都驚呆了。一時間張海寫標語的事成為村里和學校、大人和學生議論的中心。

那一年,張海13歲,那紅紙黑字的大標語,就成了張海的首次個人“書展”。

張海的童年書法之路,簡單而樸素。因為喜好,從春夏到秋冬,又從冬春到夏秋,他寫禿了一支又一支毛筆;因為字寫得好,后來考入偃師一中、偃師高中都被“委以重任”,小小年紀成了學校板報的主要寫手……

文革十年,歷史把張海推到了一個奇特舞臺上:寫字就是工作,寫字就是生活,安陽這片偌大的紅彤彤的蒸發著滾燙時代氣息的大“展廳”,時時刻刻都在舉辦“張海書法展”……

1960年,張海,被破格選拔提前進入大學讀書。大學期間他幾乎把所有的課余時間都用來習字了。抑或天意如此,一次逛舊書店,竟意外得到一本《漢碑范》,這是張海接觸到的第一本正規的隸書字帖。張海后來這樣描寫自己得到《漢碑范》后的欣喜與收獲:“我初學隸書沒人指導,因見到一本《漢碑范》,覺得那上面的字很美,就沒晝沒夜地臨寫起來。也不知道臨過多少遍,也記不起來臨了多長時間,反正在讀大學的數年間,業余時間除了打球就是臨它。《乙瑛碑》骨肉勻遒,情文流暢,筆法嚴謹;《史晨碑》點劃精到,結字雍容,不枝不蔓,法度森然;《曹全碑》豐腴秀潤,內含筋骨,結構因字而宜,大小一任自然;《禮器碑》瘦勁如鐵,變化如龍,一字一捺,不可端倪;《孔廟碑》縱逸飛動,神趣高妙,姿態橫溢;《張遷碑》雄厚樸茂,拙中寓巧,用筆方中寓圓,波磔含蓄;《衡方碑》古健豐腴,沉郁遒古,用筆霸而不肆,結字寬綽大氣;《鮮于璜碑》儀態端莊,筆勢凝重,結字時出新趣,別有意境……我深為漢碑的魅力所吸引,廣泛的臨寫使我領略到了漢碑的風范,對其規矩也能得之于心。”

他把濃厚的興趣建立在一點一劃的基本功上,漢碑,乙瑛、史晨、曹全、禮器、孔廟、張遷、衡方、鮮于璜都一一臨寫……

對漢碑的不懈臨寫,使他從斂毫緊結的楷書筆法中跳了出來,體味到了鋪毫開張筆法的淋漓痛快,那高古恣肆的寫法開拓了他的審美趣味,將他帶入到了一個前所未有的審美境界……

1963年的一天,同事王錦譜說,張海,你字寫得不錯,市文化館正辦書法展覽,送去試試吧?于是張海拿著用白道林紙寫的一副對聯去了。踏入展廳,看到那里陳列的一件件裝裱考究的書法作品,張海說什么也不肯把作品拿出來了,那時的張海連裝裱為何物還一竅不通呢。這次貿然送展,對張海刺激頗深:原來書法不是簡單的寫字啊,書法是一門藝術,一門綜合藝術,一門很深很深的藝術……書法藝術的大門在向他漸次打開。張海伸出頭驚奇地向著那高聳巍然的藝術殿堂、向著那煙波浩渺的藝術海洋窺望……

1965年,張海接觸到了《龍門二十品》。同事張之凰的父親是當地一位很有名氣的書法家。這位老先生看了張海的習作后表揚他:年紀輕輕就寫得這么一筆好隸書不簡單。老先生把自己珍藏的《龍門二十品》慷慨贈送給張海讓他臨摹。

接觸《龍門二十品》,獲老先生指導,張海轉而臨寫魏碑。那是一種貼近當代審美、適合當下實用的書體:用筆方正遒勁,結體變動不拘。誠如康有為所說:“統觀諸碑(魏碑),若游群玉之山,若行山陰之道,凡后世所有之體格無不備,凡后世所有之意態亦無不備矣。”《龍門二十品》對張海后來的“碑楷體”的形成和創造無疑產生了重大的影響。

1966年,文革肇始,張海25歲。與同時代的年輕人不同,動蕩年代中的張海以另一種姿態、另一種方式忙碌著:辦尉鳳英模范事跡展、打倒新沙皇展、天津三條石展……忙得不亦樂乎。

這種工作,各種字體都要用上,美術字、隸書、魏碑、行書,各有各的用處。那個年代,那一時期,寫各種各樣的字就是張海的工作,就是張海的生活。

張海說:“一個展覽,版面要豐富多變,必須用多種書體,其中包括美術字。新魏體那時是很流行的,也很實用。不僅要求用毛筆寫得很好,而且要能用大粉刷刷寫一米見方的大字。”他說,“這時的思想十分單純,唯一的目的是把字寫好,把展覽辦好。”張海描述那時的生活:每天都在辦展,每天都在寫字,辦展就是寫字,在辦展寫字中力圖不悖于古,不乖于今,其實效又遠遠超出一般的寫字或練字了。

歷史把張海推到了一個奇特的舞臺上,寫字就是他的工作,寫字就是他的生活,安陽這片偌大的紅彤彤的蒸發著滾燙的時代氣息的大展廳時時刻刻都在舉辦他的“個人書法展覽”。

從上世紀60年代初識《漢碑范》到70年代末的十余年間,張海完成了從寫字到書法創作的歷史性跨越。很少有人知道,一個書法大家,曾經有過這樣的歷練過程!

河南省委一位領導曾深有感慨地說:“用對了一個張海,搞活了整個河南書法界。”張海為河南書法事業的振興殫精竭慮,鞠躬盡瘁,書界公論:沒有他,就可能沒有河南書法和中原書壇繁花錦簇之景象

幾十年如一日,為中原書壇的復興與繁榮殫精竭慮,張海對河南書法事業的發展居功甚偉。

二十世紀80年代張海親力親為的那場中原書法大賽,絕對是中國當代書法史上一場美輪美奐的嘉年華。它影響之大,波及之廣,即使在幾十年后的今天仍為書壇津津樂道。

1983年底,張海到省書協任職。1984年,和時任省委宣傳部文藝處處長董應周主持策劃中原書法大賽。1984年2月16日,由河南省文化廳、省文聯、省書協聯合舉辦的中原書法大賽在河南人民會堂開幕。大會由謝瑞階先生主持,中共河南省委宣傳部侯志英部長致歡迎詞,中國書協副秘書長劉藝代表中國書協致賀詞。有人這樣描述中原書法大賽的壯觀景象:“這是怎樣一幅壯闊的場面啊!來自17個地市和省直的18支代表隊,共計1000多位參賽作者,在同一場地同時開賽。硯池如海,筆管如林,宣紙翻伏如云,前來現場參觀的達萬余之眾。參賽者當場提供三幅作品:一幅平時創作的,一幅命題之作,一幅現場抽簽的即興之作。一時間,整個大廳變成白練世界。大會還特意安排了參賽者的義寫活動,學校機關軍營,所到之處,人山人海,鄭州書畫社將萬余張宣紙送到義寫地點,萬人攢動,爭相搶購,一時間鄭州紙貴!”

中國書壇名流盡聚中原——舒同為大賽致詞:開創中原書藝新局面。李鐸獻詩:山巒起伏分高下,筆筆縱橫逾頂巔。興會中原延青史,千峰競秀最空前。費新我贊曰:陽光里,春滿地。千人集,萬卷神。筆如雨,墨成云。興書道,勵文明。沙曼翁嘆道:書藝新局面,畢竟在中州。啟功詩曰:千人大賽古無儔,逐鹿中原筆墨遒。萬木草堂詩句在,八方風雨會中州。王學仲老先生獻詩之余,興猶未盡,又特別作《中原書法大賽記》述其盛況:“當此書道藝術蛟騰鳳起之時,河南省文化廳、河南省文聯、中國書法家協會河南分會,首創格局,裒然為全國先,于1984年2月16日,河南人民會堂舉行中原書法大賽,河南省黨、政、軍領導及各省知名書法家蒞會指導,參與賽事者從總角之兒童,至耄耋之老翁,咸欣欣然橐筆而集于一堂,用以檢閱全省翰墨之陣容,為精神文明之建設,實曠古未聞之盛舉者矣。”

中原書法大賽把全國書家的目光聚焦到了中原,中原書法的歷史新篇章就此揭開,河南書法的盛大節日從此應接不暇——

1985年9月1日,“國際書法展覽”開幕式在河南省博物館舉行。此次展覽匯集了中國、日本、新加坡、美國、法國、加拿大、英國、馬來西亞、希臘、聯邦德國、哥倫比亞、印度尼西亞、澳大利亞、奧地利、泰國、荷蘭、比利時、菲律賓及中國香港、中國澳門等20多個國家和地區的書法篆刻作品兩萬余件,顧問團成員個個名聲顯赫:方毅、王個簃、劉海粟、啟功、沙孟海、李爾重、林散之、周而復、謝稚柳、舒同……國內外3000多人出席開幕式,先睹為快,河南博物館雙層玻璃大門被擠得粉碎,場面之壯觀,亙古未見!

1986年9月,凝聚著張海心血的河南省書壇中青年15人“墨海弄潮”展,在京城開展,120件富有鮮明個性的作品在中國美術館展出,轟動了京華和中外書法界。中國書協常務理事林岫評價說,時至今日,由中原書法大賽始,經由國際書法展覽形成的書法力量,正像一股巨大的潮流沖擊著整個中原地區……貧瘠的土地是無法滋養出參天大樹的,不到十年間,一個杰出的中青年書法家群體崛起于中州大地。這確實讓人振奮,也令人深思。

1987年,“全國新十年書法論辯會”在鄭舉行。在張海的影響下,河南書法理論工作者一直在思考、研究關于當代書法創作的一系列問題,并由此極大地開啟了河南書法界的思路。

1989年,全國第四屆書法篆刻作品展舉行。河南入選作品和獲獎作品數量一舉奪魁:全國入選524人,河南有51人入選;全國50人獲獎,河南有9名,入選和獲獎數目皆為全國第一。且以后五屆、六屆、七屆、八屆……河南入選、獲獎數都名列第一、第二。

1990年,河南書協成立十年,為了系統地、綜合性地向大家展示河南書壇十年來的成果,張海策劃在北京舉辦了《河南書法周》綜合性書展,共展出河南省篆刻展覽、河南省第二屆中青年墨海弄潮展覽等十個展覽作品665件。

周俊杰如此記敘這段火熱的歲月:那是一段值得回憶、值得紀念的日子。在我們40歲左右的最佳年齡,張海帶領著協會幾位同仁拼搏在書協兩間并不大、光線也不好的辦公室,而這兩間小房中卻爆發出了巨大的能量,它吸引了數以千萬計的中州書法愛好者。如果說在上世紀80年代初河南書法還處于中下游水平,那么從1989年全國第四屆書展開始,河南的書法創作便上了一個大的臺階。這一切讓張海及書協工作人員感到十分欣慰。對此成就,周俊杰興奮異常地描述說:在這場書法復興運動中,中州大地——一個曾產生過甲骨文、無數書法經典和書法大家的文化淵藪之地,在政治、經濟、文化式微了數百年后的今天,書法竟又奇跡般地出現振興!他特別提出,張海的步入書壇并一直作為主要領導把握整個書法的方向與發展,可以說是河南書法迅速而扎實發展的關鍵。河南省委一位領導曾說過這么一句話:“用對一個人,會搞活一個部門和一項事業;用對一個張海,則搞活了整個河南書法界。”

了解新時期河南書法振興歷史的人都說:沒有張海,也許就沒有河南書法今天的繁榮;沒有張海,很可能就沒有河南書法的今天。

楷、隸、篆、行、草,一個書家一生能在其中一個領域取得顯著成就已屬不易,而張海卻諸體皆擅,在書法的所有領域都取得了令人欽羨的藝術成就,張海是河南的驕傲

張海是出色的書法活動家,他以過人的智慧、魄力和感召力造就了河南的一個書法新時代。張海更是永不停步、永遠進取的書法創造者,他在藝術的道路上從來沒有失去過創新的激情。

從在隸書上大膽探索創造隸書新形式——草隸,到在篆書中竭力表現筆墨情趣的草篆;從兼容碑帖自出機杼的小行草,到以貌取神、以表現筆墨變化為主要審美訴求的“破鋒行草書”;從融會魏唐的碑體楷書到近于墨戲的“一筆草”,張海從來沒有停下過進取的腳步。他關于書法的思考,言不輕出,卻每能振聾發聵。他說:書家是要靠作品說話的。一個藝術家,一旦藝術探索的步伐停止了,創作的熱情消弭了,那么他的藝術生命也就枯竭了。他說:當代書家的藝術實踐,不應該是對古人的簡單重復和模仿照搬,應力爭在古人的基礎上有所超越,有所突破,哪怕只有一點點異于前人之處且能獲得歷史之認可,也是對書法史了不起的貢獻。他說,書家一定要沉下去,沉到經典、傳統、讀書、修養中去,學習古人,大膽實踐,積極創新,創作出無愧于時代的藝術精品。在張海平和淡定的外表下你會真切地感觸到蘊藉著的那種巨大的創造能量;在張海清癯硬朗的身影上你會如此真實地感受到那種無畏探求的執著!

1986年首屆“墨海弄潮展”,張海以一件6尺長的5條屏隸書震動書壇:他將漢簡甚至草書中的結體、用筆融入了規范的隸書中,糅合的是那么自然,書寫的又是如此瀟灑。真可謂“剛健中含婀娜,沉靜中寓飛動”!此作當之無愧地可以說是張海的成名作之一,在他的藝術經歷中具有非同尋常的意義,也毋庸置疑地成為當代書壇上一件具有變革意義的佳作。

張海這樣回顧其草隸創作的艱辛歷程:“自我否定是很必要的。我開始學隸書的時候,各種范本都拿來學習。后來覺得不行,就集中學習《封龍山碑》。在1981年的“晉冀魯豫書法聯展”中,我的一幅隸書被四省日報不約而同地刊出。后來仔細琢磨,雖然自己覺得不錯,但如果放在眾多作品中,還是很難顯現出來。因此我就把以前的東西否定了。我想能不能寫漢簡?在寫漢簡的過程中,發現草意比較濃,正好可以發揮自己的行草功夫,因此把隸書、行草、漢簡結合起來,開始嘗試草隸。這有點像農學家培養新品種,要經過雜交、試種、育種,反復試驗才能成功,我寫草隸也是一樣的道理。隸書、行草、漢簡的融合不是機械的,不是每種書體各占三分之一,而是水乳交融。最開始每天都進行試驗,可能一整天能出現一個達到隸書、行草、漢簡結合得比較好的字,于是把這一個字挑出來,再按照這個字的思路進行試驗。幾個月下來,覺得有二十幾個字不錯,就按照這些字來統一自己的思想,反復試驗,到1986年終于取得初步成功,有漢簡的味道但又不同于漢簡,有隸書的味道又不同于隸書,有行草的味道又不同于行草。”這就是典型的“張海風格”的“草隸”,以漢隸為體,以行草為用,取漢簡氣息卻不斤斤于形骸,海納百川而鼓蕩之,兼百味而為一,實現了隸書創作的歷史性突破。

草隸創作的成功沒有讓張海停下藝術探索的腳步,他甚至來不及在“張氏草隸”的風景中稍作停留,就又匆匆上路了。他說:“也許若干年后,有人審視草隸,見仁見智,截長取短,從而蛻化出新的面目,沿著這條路走得更遠。而我,則審慎地朝著另一方向繼續探索。”這一次的“探索”,張海把筆鋒指向“行草”。

1992年,全國第五屆書展,張海以小行草作品獲獎,讓書界又一次為之震撼。周俊杰回憶:是年正值中國書協將要對全國第五屆書展作品進行評選,張海寫了一件小字行草作為投稿作品,寄走前他讓我看。當將這一橫幅作品徐徐打開后,著實讓我吃了一驚:整體風格極為清峻,與他在隸書上的狂肆大氣有天壤之別;字的結構頗具個性,不同于歷史上任何一家;用筆雖提按變化不大,但起伏轉折交待得甚為清晰,可謂之白璧無瑕。我當時便斷言,此作當獲獎無疑。后來正如我所預料,這件作品獲了全國大獎。此后,小字行草便作為他的“看家本領”保留了下來,成為他藝術語言中的重要部分。

1998年《張海新作選》出版,張海的一筆草與草書創作又引起廣泛關注。何為“一筆書”?即作品無論大小,字數不管多少,也僅蘸一次墨,從第一個最濃的漲墨開始,一直寫到最后的落款也不再蘸第二次墨。這種在筆法、墨法上具有強烈視覺沖擊力的作品給人們留下了深刻的印象。“一筆書”的創作實踐還為張海草書創作拓開了一扇意想不到的機遇之門。在之后的實驗中,張海強化墨色的對比,巧妙地進行揮毫運動中的不斷調鋒,將渴筆這一難度甚大的藝術語言推向極致。這對張海草書發生質的飛躍起到了關鍵作用。爾后在草書創作中,他輕松地將“一筆書”改為多筆書,根據章法需要,將濃枯之筆進行巧妙的疏密處理,強化節奏感,就像讀宋人詞,聽帕瓦羅蒂唱歌,欣賞貝多芬的鋼琴曲,句有長短,調有高低,音有輕重,從而進入了一個新的境界。

張海以隸書名世,竟以草書達其高峰,其書藝的成就實在令人高山仰止。楷、隸、篆、行、草,一個書家一生能在其中一個領域獲得顯著成就已屬不易,而張海卻諸體皆擅,在書法的所有領域所有疆土上都取得了令人欽佩的藝術成就!張海曾引古人語曰:“一技之長,當盡畢生之力。”他是這樣一個視書法為平生事業的人,他不曾在已有的任何成就前止步。即使他在榮任中國書協主席的近十年間,于繁忙的書事活動之外,張海仍然潛心創作,筆耕不已。2009年《創造力的實現——張海書法展》、2010年《歲月如歌——張海書法展》及至今天的《古稀新聲——張海書法展》,向我們呈現的分明是一個藝術家愈行愈健的豪邁腳步!

毋庸諱言,作為書法藝術家的張海與作為書法組織者的張海同樣是我們河南的驕傲,是我們這個時代的驕傲。

真誠的期待《古稀新聲——張海書法展》在河南博物院開展,期待您——永遠屬于我們這片土地、永遠屬于我們自己的藝術家!

責任編輯:C009文章來源:河南日報(2014-05-08)

相關信息

沒有記錄!

著名人物

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區