-

沒有記錄!

- 1、阮咸與琵琶的故事

- 2、管仲齊勸諫桓公止封禪

- 3、胡秋萍書法欣賞

- 4、白居易 牡丹 牡丹詩

- 5、讓每個人都有勞動出彩的機會

- 6、焦作市召開勞動模范表彰大會

- 7、他想在南京找找謝安的后人

- 8、黃帝的傳說故事

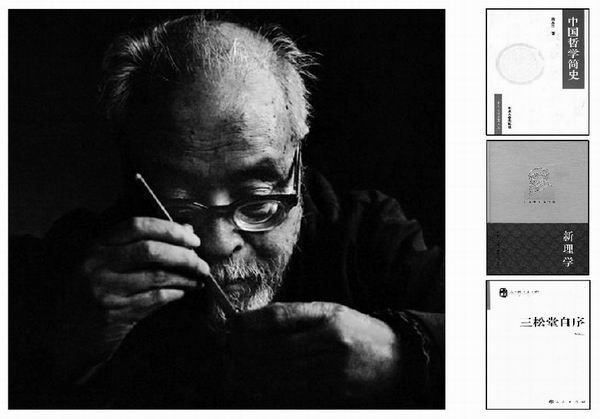

馮友蘭:闡舊邦以輔新命極高明 而道中庸

2012/4/23 11:49:14 點擊數: 【字體:大 中 小】

——從馮友蘭“三史”、“六書”、“一序”說起

作為20世紀同齡人,馮友蘭從世紀之初進入哲學的學術研究領域,到上世紀90年代完成最后一部中國哲學史,其學術生命之長,論著之豐,在同輩學人中極為鮮見。與此同時,對于馮友蘭的學術思想,無論在其生前還是身后,都頗富爭議。隨著時代的發展,對他的評價也越來越趨全面、客觀,越來越顯公允。他的“三史”、“六書”、“一序”展示著其不平凡的學術生涯。

馮友蘭先生(1895~1990)離開我們已經將近20年了。他是我國20世紀極為重要、極有影響,也頗富爭議的一位哲學家和哲學史家。對于他的學術思想,無論在其生前或在身后,都褒貶不一。隨著時代的發展、社會的進步以及人們認識的深入,對他的評價也就越來越趨全面、客觀,越來越顯公允。這無疑是一件令人欣慰的事情。本文擬通過闡述馮友蘭的“三史”、“六書”、“一序”的學術價值及出版經歷,以期展示他不平凡的學術生涯。

馮友蘭在晚年曾經親筆書寫一副對聯用以自勉,聯曰:“闡舊邦以輔新命,極高明而道中庸。”他說“上聯說的是我的學術活動方面,下聯說的是我所希望達到的精神境界。”“舊邦”、“新命”之語,出于《詩經》:“周雖舊邦,其命維新。”馮友蘭曾多次引用這句話,并且反復解釋:所謂“舊邦”指源遠流長的中國文化傳統,“新命”指現代化和建設社會主義。他認為,“闡舊邦以輔新命”就是要“把中國古典哲學中的有永久價值的東西,闡發出來,以作為中國哲學發展的養料”,“馬克思主義在中國也要接上中國古典哲學,作為來源之一,才會成為中國的馬克思主義。”為總結一生,他還擬一聯:“三史釋今古,六書紀貞元”。這里所說的“三史”,顯然是指《中國哲學史》(兩卷)、《中國哲學簡史》和《中國哲學史新編》(七卷),而“貞元六書”指他抗日戰爭期間“貞元之際”所著的六本書。“三史”和“六書”從內容上看,可謂“極高明而道中庸”,它們是馮友蘭實踐“闡舊邦以輔新命”的主要論著。“一序”指《三松堂自序》,實際是他的自傳,是研究他的學術經歷的重要依據。

自成體系的《中國哲學史》

馮友蘭早年先后就讀于北京大學哲學系和美國哥倫比亞大學哲學系,《中國哲學史》(上、下冊)是他于1928年到清華大學講授中國哲學史期間所寫。該書沒有采取“信古”或“疑古”的態度,而是以“釋古”的態度來寫中國哲學史,把中國哲學史分為“子學時代”與“經學時代”兩個大段落。上冊于1931年由上海神州國光社出版,到1934年上、下冊由商務印書館出齊。誠然,在他的《中國哲學史》出版之前,胡適已經寫了《中國哲學史大綱》并于1919年出版。但胡適的《中國哲學史大綱》只有上卷,僅寫到先秦時期并不完整,用的是“漢學”的方法,重考據;馮的《中國哲學史》用的是“宋學”的方法,重義理。書中多有創見,特別是關于把名辯者分為以惠施為代表的“合同異”和以公孫龍為代表的“離堅白”兩派的主張,以及把程顥、程頤兩兄弟分別界定為:程顥是“心學”之先驅,程頤是“理學”之先驅,等等。

馮著《中國哲學史》不僅在當時得到了陳寅恪、金岳霖這兩位審閱人的高度評價,而且至今仍然備受贊揚。例如,張世英說,“《中國哲學史》是中國近現代史上史論結合、有自己獨立的理論體系的第一部哲學史著作。……把史論結合得那么緊密,把中國哲學史講得那么有條理、那么清晰,而且貫穿著自己的觀點,不人云亦云,到現在還無人能及

馮友蘭的《中國哲學簡史》是他1946年到美國賓夕法尼亞大學講學時用英文寫的。先后有兩種中文譯本,一為涂又光譯,于1985年由北京大學出版社出版;一為趙復三譯,于2005年由天津社會科學院出版社出版。《簡史》并非《中國哲學史》之縮寫本,而是在他寫了“貞元六書”有了自己的哲學體系之后寫的,正如作者自己所說“譬猶畫圖,小景之中,形神自足。非全史在胸,曷克臻此。”馮友蘭講學歐美,他的著作被譯為多種文字,流傳數十個國家,其學術影響之大,是有目共睹的。據單純回憶,李慎之先生曾經說過,“如果中國人因為有嚴復而知有西方學術,外國人因為有馮友蘭而知有中國哲學”,這大概不會是夸張。

“貞元六書”標志“新理學”的建立

“貞元六書”就是指“貞元之際”所著的六本書,寫于抗日戰爭時期,是為了增強民族自信心而寫的。《周易•乾卦》里有“元、亨、利、貞”四字,分別象征春、夏、秋、冬四季。“貞元之際”是從冬到春之間的過渡,實意味著抗日戰爭一定勝利,民族復興一定到來。“貞元六書”包括:《新理學》(1939年)、《新事論》(1940年)、《新世訓》(1940年)、《新原人》(1943年)、《新原道》(1945年)、《新知言》(1946年)。其中,《新理學》是馮友蘭構建的“新理學”的基礎和核心,他提出了“理”、“氣”、“道體”、“大全”等一系列概念:“理”是物之則,“氣”是物之初,“道體”是事物之流變,“大全”是宇宙之整體。《新事論》和《新原人》都是“新理學”的應用。《新事論》的副題是《中國到自由之路》,這條路就是工業化;《新原人》講的是人生的四種精神境界:自然境界、功利境界、道德境界、天地境界。功利境界、道德境界與自然境界的顯著不同在于,在功利境界和道德境界中的人是自覺的;功利境界與道德境界的區別,在于為私還是為公;天地境界則是人的最高的“安身立命之地”。《新知言》是講哲學的方法論。他認為,有的哲學概念,例如“氣”、“大全”等,是不可思議、不可言說的。馮友蘭把這種具有重要意義的方法,稱之為“負的方法”。“貞元六書”是他對宋朝程朱理學“接著講”而構建起來的、自己的哲學理論體系,它建立在中華民族文化和哲學的基礎之上,同時又吸收了西方自柏拉圖以來的理性主義優秀傳統。正如任繼愈所說,“馮先生的哲學主要是繼往開來。馮先生接著‘程朱理學’,會通西方的新實在論,吸收了馬克思唯物史觀,熔鑄自己的哲學體系。他是在舊的基礎上繼續前進,而不是推倒重來”。“貞元六書”所展示的是“新理學”的理論體系統,“這一體系的形成,標志著中國哲學從傳統走入了現代,成為一種現代哲學

赤誠的愛國心和強烈的文化使命感是馮先生寫書的一貫動力。早在他寫《中國哲學史》和“貞元六書”時就是這樣了。他在兩卷本的《中國哲學史》的“自序”中說:“此第二篇稿最后校對時,故都正在危急之中。身處其境,乃真知古人銅駝荊棘之之悲也。”在《新原人》的“自序”中,他引用了張載的話(“為天地立心,為生民立命,為往圣繼絕學,為萬世開太平”)之后說:“此哲學家所應自期許也。況我國家民族,值貞元之會,當絕續之交,通天人之際,達古今之變,明內圣外王之道者,豈可不盡所欲言,以為我國家致太平,我億兆安身立命之用乎?雖不能至,心向往之。非曰能之,愿學焉。”對于他的哲學主張,人們盡可見仁見智,但讀了他這些擲地有聲的文字,不能不為之動容。

總之,在新中國成立之前,馮友蘭以其《中國哲學史》和《中國哲學簡史》以及“貞元六書”已經在國內外享有很高的聲譽了。他不僅是治中國哲學史方面無人出其右的中國哲學史家,而且還是一位具有開創性的現代哲學家。單純曾經就“近百年以來,在文史哲三大領域中誰是領頭的代表人物”這個問題,請教過張岱年,張先生回答說,“哲學方面是馮友蘭、史學是陳寅恪、文學是王國維,他們三個分別是這三個領域的頂級人物。”張岱年還說:“‘西學東漸’以來,中西哲學的結合是必然的趨勢。當代中國哲學界最有名望的思想家是熊十力先生、金岳霖先生和馮友蘭先生,三家學說都表現了中西哲學的融合。熊先生的哲學是由佛學轉向儒學的,也受到柏格森生命哲學的影響,在熊氏哲學體系中,‘中’局十分之九,‘西’局十分之一。金先生慣于用英語思考問題然后用中文寫出來,對于中國古代哲學的精義也有較深的體會和感情,金先生的體系可以說是‘西’局十分之九,‘中’局十分之一。唯有馮友蘭先生的哲學體系可以說是‘中’、‘西’各半,是比較完整的意義上的中西結合。”

40年心血寫成《中國哲學史新編》

在新中國即將成立前夕,馮友蘭不顧友人勸阻,毅然決然地放棄在美國優越的物質生活回到祖國;后又拒絕去南京,堅決留在北平以迎接新中國的誕生。從那時起,他就給自己立下了以新的思想重新改寫中國哲學史的宏愿。經歷了包括“十年動亂”在內的40年的漫長歲月,在極其艱難、備受磨難的情況下,用他的全部心血,在去世前的幾個月,終于寫完了長達150余言的巨著《中國哲學史新編》(七卷)。

1949年10月5日,即新中國成立后的第五天,他就滿腔熱忱地給毛澤東寫了一封信,說他過去講封建哲學,幫了國民黨的忙,現在決心改造思想,學習馬克思主義,準備在五年之內,以馬克思主義為指導重新寫一部中國哲學史。過了沒有幾天,10月13日毛主席就回信了。信中寫道:“像你這樣的人,過去犯過錯誤,現在準備改正錯誤,如果能實踐,那是好的。也不必急于求效,可以慢慢地改,總以采取老實態度為宜。”此后,他一邊參加政治運動、接受思想改造,一邊著手寫作。到了60年代初,寫完第一、二兩卷,分別于1962年、1964年出版。他在第一卷出版時,曾寫了一首七律,以作《題詞》,其中有“小言亦可潤洪業,新作應需代舊刊”、“此關換骨脫胎事,莫當尋常著述看”之句,其虔誠之心、敬業之情溢于言表。但是,很快他對這兩卷的內容就感到不滿意了。經過“十年動亂”,又迎來了黨的十一屆三中全會的撥亂反正,到了80年代初,可以繼續寫書了。這時有人勸他,為了節省時間,把原來寫的那兩卷進行修改。但他沒采納,而是把它們作為《中國哲學史新編》的“試稿”來對待,決心重新從頭寫過。那時,他已經是85歲的高齡老人了。與以往相比,雖然客觀環境已經大有改善;但是,身體日益衰弱,耳目漸失聰明,比起以往卻大為不如。

他懷著強烈的文化使命感,克服困難,筆耕不輟,從85歲寫到95歲,終于完成了其歷史使命。1990年7月11日,當他寫完《新編》第七卷后,又寫了“自序”,其中說:“我的老妻任載坤在1977年去世的時候,我寫了一副對聯:‘同榮辱,共安危,出入相扶持,碧落黃泉君先去;斬名關,破利索,俯仰無愧怍,海闊天空我自飛。’在那個時候,我開始認識到名、利之所以為束縛,‘我自飛’之所以為自由。在寫本冊第八十一章的時候,我真感覺到‘海闊天空我自飛’的自由了。”他在寫第八十一章的時候,曾經對朋友們說:“如果有人不以為然,因之不能出版,吾其為船山矣。”王船山即明末清初的著名哲學家王夫之,他在深山中著書達數百卷,當時無法出版,幾百年以后,終于出版了。《新編》的出版,當然不可與之同日而語,其中第一卷至第六卷在他生前的1982年、1984年、1985年、1986年、1988年和1989年,已經陸續由人民出版社出版了。

馮先生在寫《新編》時,不迷信權威,不依傍他人,“修辭立其誠”,按照自己想到的、看到的秉筆直書,逐漸地做到了“海闊天空我自飛”。所以,時有驚世駭俗之論。例如,在第六卷中,他重新評價了洪秀全和曾國藩。

第七卷是整個《新編》的重點,“它是全書的中心和歸結點,講的是現代的問題,即什么是有中國特色的精神文明。前六冊實際上都是第七冊的準備和鋪墊。”正是這個第七卷,涉及諸多敏感的話題。在論述“毛澤東和中國現代革命”時,他把毛澤東思想的發展分為三個階段,認為,新民主主義及以前的第一階段是科學的;社會主義的第二階段是空想的;極左思想的第三階段是荒謬的。第七卷是由港臺的出版社于1991、1992年出版,1999年又由廣東人民出版社出版,書名改為《中國現代哲學史》。其中的第十一章就是《新編》第七卷“自序”中提到的全書中的第八十一章,它是《中國哲學史新編》全書的“總結”。

在這個“總結”中,講到“從中國哲學的傳統看世界哲學的未來”時,馮友蘭把馬克思主義的辯證法思想和中國古典哲學的辯證法,放在平等的地位上進行了比較,得出了富有啟發并令人深省的結論。他說:“照馬克思主義的辯證法思想,矛盾斗爭是絕對的,無條件的;統一是相對的,有條件的。這是把矛盾斗爭放在第一位。中國古典哲學沒有這樣說,而是把統一放在第一位。理論上的這點差別,在實踐上有重大的意義。”他引用了張載《正蒙•太和篇》中四句話(“有像斯有對,對必反其為;有反斯有仇,仇必和而解”)之后指出:“這四句中的前三句是馬克思主義辯證法思想也同意的,但第四句馬克思主義就不會這樣說了。它怎么說呢?我還沒有看到現成的話可以引用。照我的推測,它可能會說:‘仇必仇到底’。”但是,“‘仇必和而解’是客觀的辯證法。不管人們的意愿如何,現代的社會,特別是國際社會,是照著這個客觀辯證法發展的。”“人是最聰明、最有理性的動物,不會永遠走‘仇必仇到底’那樣的道路。這就是中國哲學的傳統和世界哲學的未來。”但凡經歷過新中國成立以來歷次政治運動、特別是“文化大革命”的人,都不會感到馮友蘭的這個“推測”是空穴來風。因為這種“仇必仇到底”畢竟曾經在神州大地反復地、甚至長時間地出現過;當然,這種矛盾對立面雙方“仇必仇到底”的說法,并非馬克思主義的固有觀點,只是極“左”思想的倡導者和奉行者用以解決人民內部矛盾的錯誤主張罷了。如果聯系到今天人們已經耳熟能詳的、關于構建“和諧社會”的一系列論述,就不難理解馮友蘭關于矛盾對立面雙方“仇必和而解”論斷所具有的理論預見及其實踐意義。

如何評價馮友蘭是個話題

馮友蘭作為20世紀同齡人,從世紀之初進入哲學的學術研究領域,到90年代完成了最后一部中國哲學史巨著,其間撰寫或編纂的中文和英文書籍近40種,發表學術論文近500篇,其學術生命之長、論著之豐,在其同輩學人中極為鮮見。與此同時,他受批判之多、爭議之大,恐怕也是絕無僅有的。對于這種情況,他自己是十分清楚的。他在《中國哲學史新編》的著述剛剛開始的80年代初,就著手撰寫《三松堂自序》,這也是他所寫的自傳。他說,古代人寫書有寫“自序”的傳統,他現在寫的這個《三松堂自序》,不是某一本書的自序,而是他以往所有著作的“總序”,“世之知人論世、知我罪我者,以觀覽焉。”此書分為“社會”(志環境)、“哲學”(明專業)、“大學”(論教育)、“展望”(申信心)四個部分,最初由三聯書店于1984年出版,經過第二次校勘后,于1998年改由人民出版社出版。對于人們的許多疑問、責難,實際上他都直接或間接做出了回應。正如蔡仲德先生所說:“它不是一般的自傳或回憶錄,它對于理解作者尤其具有重要意義。”

凡是讀了他的“三史”、“六書”“一序”,并了解它們的出版經歷的人,就會不約而同地提出這樣的問題:馮友蘭的一生遭遇和他的學術經歷,在20世紀的中國知識分子中有沒有代表性?它與時代的風云變幻、社會的動蕩變遷之間,存在著什么樣的關系?對其學術生涯的評價懸殊、爭議不斷,是否又與境內外、國內外不同的評論者自身的政治處境與意識形態緊密相關?不少的研究者對馮友蘭一生的學術發展的變化,做出了見仁見智的概括與分析。這是完全可以理解的。只要新舊觀念的沖突、政治與學術的糾葛以及意識形態的對抗還存在,對馮友蘭的評價上的分歧不可能得以消弭。但是有一點是可以肯定的:“馮先生是我國現代一位最著名的哲學家,他在中西哲學會通方面做出了很大的貢獻。”他的學說、他的思想,人們當然可以批評和討論。“但是,他在他那個時代,確實是一面旗幟。我們研究中國哲學的人,可以努力地超過他,但你不能越過他、避開他。他已經達到了那個時代的一個高峰。”

20世紀的世界的變化和中國社會的發展,作為歷史的一頁雖然已經掀了過去。但是,只要我們沒有忘記歷史,只要我們仍然關注著中國現當代知識分子的命運;那么,總會有人反復地回到上述的問題上來,而如何客觀、公正地評價馮友蘭,仍然會繼續成為一個熱門的話題。

附記:筆者于1954~1958年在北京大學哲學系讀書時,曾經在有關會議或講座上,聽過馮先生的發言或講演。由于后來沒有專門從事中國哲學史的研究,工作單位又不在北京,無緣向他直接地請教,但先生的坎坷而又曲折的經歷與處境也還是時有耳聞。2008年10月,北京大學出版社推出了題為《實說馮友蘭》的新書,該書作為“大型專題片《世紀哲人馮友蘭》實錄”,記錄了23位學者關于馮友蘭的談話。這些學者講述了他們的親身體會和真實看法,有見識而客觀,有情感而公正,既不是道聽途說,也不是人云亦云,從而把一個真實的馮友蘭呈現在人們的面前。筆者讀后,感慨良多,特寫此文,略抒管見。【原標題:馮友蘭:闡舊邦以輔新命極高明 而道中庸】