-

沒有記錄!

- 1、阮咸與琵琶的故事

- 2、管仲齊勸諫桓公止封禪

- 3、胡秋萍書法欣賞

- 4、白居易 牡丹 牡丹詩

- 5、讓每個人都有勞動出彩的機會

- 6、焦作市召開勞動模范表彰大會

- 7、他想在南京找找謝安的后人

- 8、黃帝的傳說故事

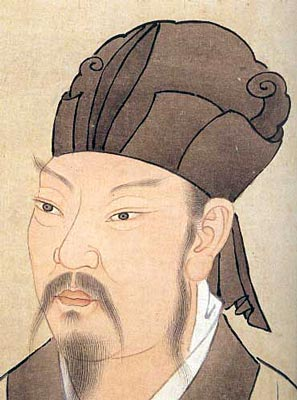

鐵骨錚錚的韓愈

2012/4/16 15:22:08 點擊數(shù): 【字體:大 中 小】

在中唐,韓愈是一面旗幟,唐代的散文就是在他的帶領(lǐng)下重新走上正途。但韓愈的經(jīng)歷卻極為坎坷,而這坎坷很大程度上來自于他的“直言”。

雖說韓愈在年輕時接受了妻子盧氏的忠告(盧氏曾在韓愈應(yīng)試不第的情況下送給他“人求言實,火求心虛;欲成大事,必先退之”十六個字)而取名“退之”,但“不平則鳴”的基因卻深深植根于他的性格中,成為了最耀眼的特質(zhì)。他原可以為了自己的仕途而圓滑一點,可他做不到。

因為這“不平”,韓愈付出了沉重的代價。

公元803年,35歲的韓愈出任監(jiān)察御史。也就是在這一年,關(guān)中大旱,強烈的責(zé)任感促使他上疏請求朝廷停收災(zāi)民的賦稅,沒成想得罪了當時的幸臣,被貶為連州陽山縣令(今廣東陽山縣)。這是韓愈仕途上的第一次受挫,也是“不平”性格的必然結(jié)果。但后來機會還是來了,在隨裴度平淮西之亂中,有功(因?qū)懥恕镀交次鞅范过堫伌笙玻┒涡滩渴汤伞?/p>

本來韓愈可以好好做官了,可偏偏唐朝的憲宗皇帝卻信起佛來,并且達到了癡迷的程度。憲宗皇帝不知從哪里聽說鳳翔的法門寺中有一寶塔,叫護國真身塔,而塔中供奉有一根骨頭,據(jù)說是佛祖釋迦牟尼留下的一節(jié)指骨,每三十年開放一次,讓人瞻仰膜拜,這樣做,便可以求得風(fēng)調(diào)雨順,人人平安。憲宗皇帝真正動心了,忙派了一個30人的隊伍,把那佛骨隆重地迎到了都城長安。這下可好了,信的、不信的官員看著皇帝這般,也就忙不迭地去瞻仰、膜拜,一時間長安城里烏煙瘴氣。

而韓愈呢,他本來就不信什么佛,更不要說去瞻仰佛骨了。他心中“不平”,覺得這事應(yīng)該與憲宗皇帝好好理論理論,于是就給憲宗皇帝上了一道奏章,那便是有名的《論佛骨表》。他在奏章中說,佛法之事,中國的古代本來沒有,只是到了漢明帝時才從西域傳了過來,又說歷史上凡是信佛的,壽命都不長。

憲宗皇帝大為惱火,把宰相裴度找來,說韓愈誹謗朝廷,非要處死他不可。裴度了解韓愈,連忙為之求情。后來,求情的人越來越多,憲宗皇帝也終于沒殺韓愈,卻把他貶到了遙遠的潮州作刺史。于是,51歲的韓愈,急匆匆趕向潮州,但當行至陜西的藍田關(guān)時,大雪紛飛,車馬受阻,韓愈的心情也惡化到了極點。

就在這時,他的侄孫韓湘(韓愈的侄子韓老成的兒子,傳說中的“八仙”之一,而韓老成就是韓愈名文《祭十二郎文》中韓愈大哥的兒子十二郎)到了,愿陪著他一塊走,于是韓愈寫了那首著名的《左遷至藍關(guān)示侄孫湘》,這是一首遺書般的詩。寫得悲涼、沉痛。

韓愈的“不平”是不幸的,但同時又是幸運的,也正是有了這種“不平”的品質(zhì),才有了《馬說》《詩說》《毛穎傳》這樣的名文,也使得韓愈成了一個錚錚鐵骨般的漢子。“不平”造就了韓愈的獨特的人格魅力,也成就了他那些傳誦千古的好文章。【原標題:鐵骨錚錚的韓愈】