-

沒有記錄!

陜縣民間剪紙文化

2012/6/11 15:58:12 點擊數: 【字體:大 中 小】

剪紙通常都是在中國民間的傳統節假日或是重大活動時為了渲染、增加氣氛所制作布貼的,例如:結婚時的新郎、新外家的房前屋后以及洞房內都會被各式各樣的五顏六色的剪紙所裝扮,大多還都是紅顏色的,單是誰都不會用只有喪葬時用的黑白兩色來裝扮婚禮和節日氣氛的。可是在陜縣人們卻是從不介意黑白色進入喜慶的節日活動的。

陜縣剪紙,比起別處的剪紙,可真是技高一等,別具特色。在這里,男人是剪紙藝術的“主力軍”。漫步在南溝村,隨處可見干完農活的男人們,聚集在村頭,巧手翻飛,出神入化,喜鵲登枝頭,秀女出嫁,一幅幅剪紙作品呼之欲出,精美絕倫。南溝村目前有300多人從事剪紙,其中200多名稱得上剪紙藝人,其中多以男人為主。

陜縣剪紙是鄉村普遍流行的一種民俗活動,它滲透到春節、正月二十三、元宵節、清明節、端午節等節慶活動,并廣泛應用于婚俗、喪俗、避邪、祈福、祝壽、祈雨、游藝、工藝花樣等民俗事象和生活實用中。

20世紀八十年代后,隨著農民生活水平的提高,磚混結構的平房取代了原來的地坑院,木制門窗換成了鋁合金門窗,裝上了玻璃,窗花剪紙沒有了用武之地,逐漸衰微,以至現在很難看到農民春節貼窗花的現象。如不搶救、保護,窗花剪紙將趨于消亡。另外,傳統的婚俗,喪葬剪紙也被現代的工藝剪紙代替。

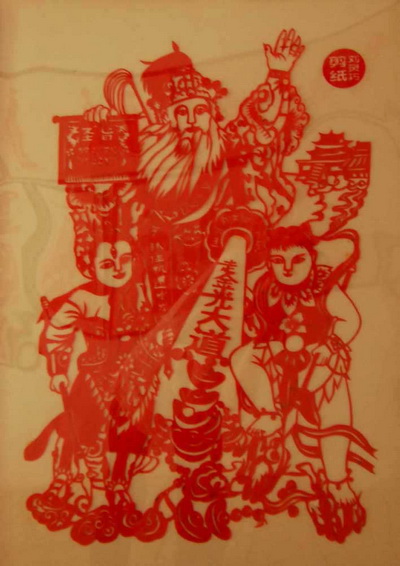

陜縣剪紙遍布全縣,最為著名的是西大營鎮和西張村鎮的剪紙,南溝村是西張村鎮的“剪紙窩”。南溝村的剪紙主要采用套剪的方式,剪紙素材多為傳統文化為主,包括花鳥魚蟲、山水人物,構圖簡單,粗獷豪放,質樸夸張,厚重凝練,生動有趣地表現了中原農耕文化的特點。近年來,南溝村剪紙逐漸加入新的內容,60周年國慶大禮,百虎圖,奧運五福臨門,豪放中參透一絲細膩,變得更加精致起來。

陜縣剪紙最早可追溯到春秋時期老子散仙丹給當地老百姓治病的傳說。現在這里還有用葫蘆皮剪個小藥葫蘆戴在小孩衣服的紐扣上以避邪防病的習俗。后來剪紙逐漸應用到春節、婚俗、喪俗等民俗事象中。

在這里,黑色剪紙是特色之作。在婚嫁時,黑色“喜”字洋溢著歡慶氣息,婚房的門窗上團花、喜花,均以黑色為主基調,在全國十分罕見。在當地,結婚剪紙的題材主要有“石榴蓮,藥葫蘆拉牡丹、孔雀戲蓮、鷺鷥戲蓮蓮”等,彰顯民間藝人的獨具匠心。除此之外,小孩滿月時,也用黑色剪紙烘托氣氛。

陜縣剪紙,是民間藝術家的慧心結晶。其中的染色窗花,風格迥異,可謂是獨樹一幟。在南溝村,剪紙藝人以米黃、桃紅、綠色三種顏色為主色,加以白酒調和,形成染色剪紙,使原本單一的色調豐富起來。“剪、染、畫三合一”,染色剪紙的首創性,對研究我國染色剪紙的起源,變異、種類分布、發展脈絡有重要價值。

據了解,陜縣盛行“黑色”剪紙,和歷史文化有著密切的聯系。據說,在5000多年前的夏朝,陜縣是當時的政治文化中心,那時候這里的人們都崇尚喜歡黑色,以黑為正色,視黑為色中之王。所有重大活動和節日里,人們都會制作包括剪紙在內的一切黑色飾品來裝扮氣氛。到了商朝這里的流行色又被改為了白色,只有到了周朝時期當地所崇尚的色調才和我們現在所喜歡崇尚的紅色相一致了。(原標題:陜縣民間剪紙文化)