-

沒有記錄!

“澄泥硯”原產地之爭留下的余韻

2012/3/12 16:40:12 點擊數: 【字體:大 中 小】

昨日,我省三門峽市和新安縣及山西省新絳縣分別在當地舉行《文房四寶》郵票首發式。不同的是,新安縣和新絳縣的“首發式”是經國家郵政總局批準的,而三門峽市的“首發式”則是自發舉辦的。

未經批準為何要“搶”著舉辦這一活動呢?三門峽市文化局一位領導說,這是為了宣示三門峽市才是真正的虢州澄泥硯原產地,否則,就等于默認澄泥硯的原產地是新安縣和

新絳縣。郵票之爭的背后,其實是三門峽市、新安縣、新絳縣三者之間的“澄泥硯”原產地之爭。

虢州澄泥硯的淵源

據上海辭書出版社最新版的《辭海》解釋:“虢州,隋朝開皇三年(公元583年)置,唐貞觀中移治弘農,轄境相當于現今河南西部:靈寶市、欒川以西、伏牛山以北地。元朝至元八年(1271年)廢入陜州。產澄泥硯,唐時以為第一。”從以上解釋可知,古代虢州所轄區域正是今天的三門峽市轄區。唐朝時出產的澄泥硯,是硯品中的珍品。

三門峽市民俗藝術家協會會長李俊林是專門收藏、研究澄泥硯的專家。據李俊林考證,唐時虢州澄泥硯,與端硯(產于廣東端溪)、歙硯(產于安徽歙縣)、洮硯(產于甘肅洮河沿岸)并稱為古時四大名硯。所不同的是,前三者均為石硯,而澄泥硯則是唯一用絹袋取黃河脂泥,經精細加工燒制而成的、又是唯一未以產地命名的陶硯,史稱“三石一陶”。正是這兩個“唯一”,為后來的澄泥硯原產于虢州還是絳州之爭埋下了伏筆。

李俊林說,唐時虢州地處長安、洛陽、開封三大城之間。宋代,澄泥硯興盛,在黃河中下游先后形成多個澄泥硯產地,虢州、陜州(今河南陜縣)、相州(今河南南陽)、澤州(今山西晉城)、絳州(今山西新絳)以及山東泗水、陜西驪山等地都有澄泥硯出品。到了明代,我國南方亦有制作。清末民初,虢州澄泥硯的主產地在今陜縣張村塬上,尤以人馬寨村王氏家族所制硯臺最為出名。

澄泥硯開發成“熱門”

民國以后,澄泥硯漸漸失傳。1990年,山西新絳縣博物館副研究員藺永茂攜子藺濤宣布,經過數年研究,重新研制出了燒制“澄泥硯”新方,并申請注冊為“絳州澄泥硯”。

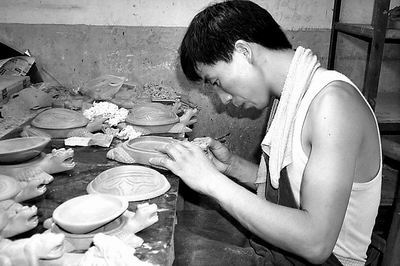

同時,我省新安縣工藝美術師李忠獻投資辦起新安縣虢州澄泥硯廠,并注冊了“虢州澄泥硯”商標。

1993年,三門峽市文物局的張建成經過再三向老專家、老學者、老藝人求教,1995年間,他舉行新聞發布會宣布,真正的虢州澄泥硯(注冊名稱為“虢國澄泥硯”)誕生了。

如今,經過大浪淘沙,張建成、李忠獻、藺永茂三者在硯品開發、宣傳造勢上都各有招數和精品。尤其張建成具有后勁,在研制澄泥硯的同時,又兼開發仿古青銅器。他的成就已得到河南省文化廳、省文物局的肯定。

今年8月,當得知國家郵政總局決定于9月10日在新絳縣舉辦《文房四寶》郵票首發式的消息后,三門峽市集郵協會會長宋旺林著急了。他認為,三門峽市有關部門有責任向國家文化部和國家郵政總局申報,要求郵政總局批準在三門峽舉行《文房四寶》郵票首發式,為三門峽的澄泥硯原產地“正名”,不能默認新安、新絳為澄泥硯的“鼻祖”。

經過一番奔波,三門峽市政府決定向上申報,但被告知為時已晚。無奈之下,三門峽市政府及澄泥硯研發機構決定屆時自發舉辦《文房四寶》郵票首發式,向社會宣示:三門峽才是虢州澄泥硯的原產地。這才有了本文開頭的一幕。

原產地之爭留下余韻

為什么要爭澄泥硯原產地的名分?宋旺林說,是要澄清相關歷史和文化的淵源,維護一個具有傳承價值的文化品牌及其歷史地位。丟掉了這些,愧對祖宗。

三門峽市文化局局長郭炎堂說,對文化遺產的開發利用也存在競爭,保住了這個品牌、地位,無論是政府或個人對于澄泥硯的研究開發才具有實質性的價值和意義,不然它就失去了歷史的、文化的內涵。

國家郵政總局一位人士說,這次《文房四寶》郵票首發式,新安縣和新絳縣都采取了積極主動向上申報并爭取的姿態,而三門峽忽視了此事的重要性,沒有積極、及時申報,這是個教訓。

山西省運城市幾位文化人士說,絳州澄泥硯是澄泥硯大家庭的“一脈”,它與虢州澄泥硯有歷史淵源。雙方應拋棄偏見,善意相待,自主發展,誰也不要存心擠掉誰、吃掉誰,這才符合大家的長遠利益。

新安縣兩位澄泥硯制造商說,虢州澄泥硯原產于現今的三門峽市他們不持異議。但對歷史文化遺產的開發利用應持開放和競爭態度。歷史文化遺產是一種公眾資源或國家資源,每一個有志于傳承它的人都有權去發展它、弘揚它,這不應該以地域論,以“血緣”論。不然只會限制、阻礙歷史文化的推陳出新,發揚光大,有害無益。

張建成說,不管澄泥硯原產地如何爭論,他們所瞄準的目標都不會改變,那就是,仿古而不泥古,找準澄泥硯發展的時代特點,不斷在前人的基礎上,在競爭中創新、創新再創新。(原標題:“澄泥硯”原產地之爭留下的余韻)