精彩推薦

熱點關注

- 1、寶天曼信合農家樂

- 2、秘書眼中八大前后的劉少奇

- 3、神垕古鎮:在體驗中感受千年歷史

- 4、養子溝主要景點

- 5、朱仙鎮:雕刻歷史 染色傳統

- 6、北青網

- 7、瑞士北極狼 入住鄭州海洋館

- 8、瞻劉禹錫墓 游禹錫園

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

- 1、寶天曼信合農家樂

- 2、秘書眼中八大前后的劉少奇

- 3、神垕古鎮:在體驗中感受千年歷史

- 4、養子溝主要景點

- 5、朱仙鎮:雕刻歷史 染色傳統

- 6、北青網

- 7、瑞士北極狼 入住鄭州海洋館

- 8、瞻劉禹錫墓 游禹錫園

武陟嘉應觀

2012/3/13 8:57:19 點擊數: 【字體:大 中 小】

看點一: 結構純度很高的清朝官式建筑

嘉應觀建于清雍正元年(1723)年,是雍正皇帝為紀念在武陟筑壩堵口、祭祀河神、封賞治河功臣,敕建的一處宮、廟、衙署三體合一的清宮建筑,現占地140畝,中軸線南北依次有山門、御碑亭、前樓、更衣殿、龍王殿、風神殿、雨神殿,東西跨院為河臺、道臺衙署。御碑亭酷似清代后天冠,內立雍正皇帝親自撰文書丹的大銅碑,高4.3米,鐵胎銅面,碑周雕龍,底座為蛟,工藝精湛,全國罕見,為國之瑰寶。中大殿,重檐歇山回廊式建筑,殿內藻井彩繪六十五幅龍鳳圖,為純滿風格,堪稱一絕。

殿內正中立“欽賜潤毓”金牌,經考證“潤毓”是雍正皇帝賜于在武陟堵口的都御史牛鈕的封號,牛鈕是雍正的皇叔,曾是嘉應觀 。嘉應觀是我國歷史上唯一記述治黃史的廟觀,也是河南省保存最完好、規模最宏大的清代建筑群,文化內涵豐富,是黃河文化的代表之一。

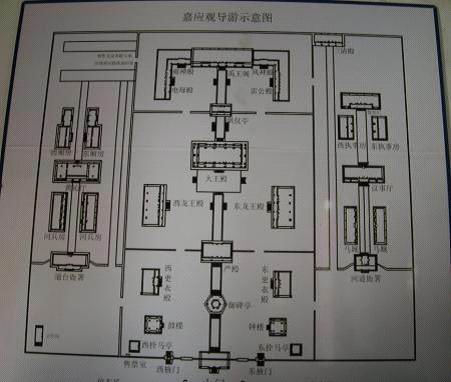

嘉應觀始建于清雍正元年(公元1723年)。據《武陟縣志》記載:“嘉應觀在二鋪營村東,雍正初年,以黃河安瀾,奉赦建,規模壯麗,有銅牌刻”康熙末年,黃河四次在武陟境內決口。雍正元年,又決馬營口,洪水逼京, 淹天津,成清王朝心腹之患。為治黃安民,雍正皇帝派河道總督率兵堵口、修壩,親臨河防搬石。為祭祀龍王,封賞治河功臣,口堵壩成時,雍正皇帝特下詔,赦建嘉應觀。命河臣齊蘇勒,仿故宮,派御匠調河南、山東、山西、陜西、安徽5省民工,大興土木,歷時四載,建成了這莊規模宏大,純滿族風格的官式建筑群嘉應觀為仿赦宮赦建的官、廟、衙三體合一的清代建筑群,占地140畝,分南北兩大院。北院為祭祀河神,巡河行宮建筑群。

中軸線南北依次有山門、御碑亭、嚴殿、中大殿、恭儀亭、舜王閣。兩側對稱有掖門、御馬亭、鐘、鼓樓,更衣殿、龍王殿、風雨神殿。東西跨院為河臺、道臺衙署。南院原有戲樓、牌坊。觀西原有陳公祠。御碑亭酷似清代皇冠。內立雍正皇帝親自撰文書丹的大銅碑,高4.3米,鐵胎銅面,碑周雕龍,底座為蛟,工藝精湛,全國罕見,為國之瑰寶。大王殿為重檐歇山回廊式建筑。殿內藻井彩繪六十五副龍鳳圖,為純滿族風格,堪稱一絕。

看點二: 雕梁花柱精美絕倫

嘉應觀的建筑藝術,集古代官式建筑藝術之大成,規格之高,規模之大,保存之完整,為黃河第一廟。觀內供奉的河神均為彪炳史志的歷代治河功臣,蘊涵了中華五千年治河經驗,是中華民族治理黃河的博物館。著名文物專家羅哲文、謝辰生1999年12月在考查時給予很高的評價,分別題詞:“治河豐碑,文物瑰寶”、“治河先賢,功在千秋”。嘉應觀在1963年4月,被河南省人民委員會確定為省級文物保護單位。

2001年6月,又被國務院確定為全國重點文物保護單位。嘉應觀是我國歷史上唯一記述治黃史的廟觀,也是河南省保存最完好、規模最宏大的清代建筑群,文化內涵豐富,是黃河文化的代表之一。2001年06月25日,嘉應觀作為清代古建筑,被國務院批準列入第五批全國重點文物保護單位名單。

看點三 : 解密嘉應觀----首任道長原來是雍正皇叔

清朝的建筑技術在唐宋元明的基礎上有所發展和提高,并形成了中國古代建筑史上的最后一個高潮。清朝的“建設部”(工部)頒布了營造官書《工部工程做法則例》,制定了系列技術規范。河南的工匠大多不嚴格按《則例》的規范,而是因襲傳統手法,根據自身經驗去干。因此河南的絕大多數清代建筑都具有鮮明的河南地方特點,如少林寺、風穴寺、白馬寺內的清代木結構建筑,以及開封山陜甘會館、洛陽潞澤會館、周口關帝廟等雕刻精美的群體建筑,都是如此。

民間傳說的皇叔的故事也查到了端倪。雖然官方編撰的史書刻意回避,可還是讓王小片找到了一些蛛絲馬跡。當初在武陟治河的欽差名叫牛鈕,這個人的官職是左都副御史,官很大,可清史中竟沒有他的傳記。比他官大的官小的都有,就這人沒有。《豫河志》中有個《牛鈕小傳》,但很簡略,沒寫他的出身,也沒寫他的下落,只說他受命治河。但在其他治河大臣的傳記中,牛鈕多次被提到,說他在武陟治河中發揮了關鍵作用。這個牛鈕身世不清,十分古怪,像是從天上掉下來的。(原標題:武陟嘉應觀)

責任編輯:C006文章來源:新浪河南

下一條:萬里黃河第一觀——嘉應觀 上一條:武陟妙樂寺塔

相關信息

沒有記錄!

著名人物

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區

友情鏈接

百度