-

沒有記錄!

三國刻石

2015/8/25 14:30:12 點擊數: 【字體:大 中 小】

魏蜀吳三國鼎立,只有四十五年的歷史,三國石刻承東漢余緒,然而,立碑之風衰竭。建安十年(205)曹操以當時葬禮過繁,曾下令禁止制造石獸、碑銘,自次以后,碑刻減少,但并不因此而完全絕跡,仍舊有不少重要的碑刻。如魏的《上尊號奏》、《受禪表》、《范式碑》等,吳有《天發神讖碑》、《禪國山碑》等,蜀無石刻流傳。在這些碑刻中大多數是隸書體,然而與漢碑不同,其實正是行楷書逐漸取代了隸書之際,隸書中楷書筆法成分加強,在這些典章巨制的碑刻中也能夠透出消息。自魏至明,再也沒有寫出漢碑隸書的風韻,然而,三國時的魏隸其飄逸拓展不及漢隸,然茂密渾穆、整嚴濃麗,卻為兩晉南北朝隸揩的淵源所在。

三絕碑

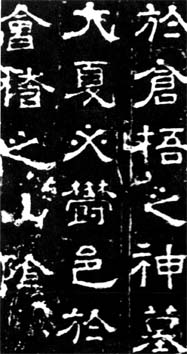

三絕碑即《受禪表》碑和《公卿將軍上尊號奏》碑,位于許昌市西南17公里處的繁城鎮漢獻帝廟內。《受禪表》碑,高3.22米,寬1.02米,厚0.28米,圭形,上有碑穿額題篆書陽文“受禪表”三字。碑文22行,每行49字,字1寸2分,隸書陰鐫,內容首先闡明禪讓乃自古之美德,接著頌揚曹丕“齊光日月,材兼三級”,有“堯舜之姿”、“伯禹之勞”、“殷湯之略”、“周武之明”,在公卿將軍固請下,他“回師千慮,至于再,至于三”才在繁陽(今繁城鎮)筑靈壇舉行受禪大典。《公卿將軍上尊號奏》碑高3.22米,寬1.02米,厚0.32米,圭形, 上有碑穿,碑額篆書陰刻“公卿將軍上尊號奏”八字。碑文隸書陰鐫,正面22行,背面10行,每行49字,字大1寸2分,內容為魏文武大臣奏請曹丕代漢稱帝事。奏章稱道“漢帝奉天命以固禪,群臣敬天命以固請”。漢獻帝讓位曹丕代漢乃天命所歸。奏章前后均列公侯臣等46人職名。兩碑均系王朗文、梁鵠書、鐘繇鐫字,謂之三絕,即文表絕,書法絕,鐫刻絕,有較大的史料價值和藝術價值。

受禪臺旁品三絕

●許笑雨 姚偉

受禪臺旁邊的“三絕碑”是漢魏王朝更迭又一物證,自從豎立到今天一動未動。“三絕碑”其實說的是兩塊石碑,一個叫《公卿將軍上尊號奏》碑,一個叫《受禪表》碑,它們真實記錄了1800年前發生在這兒的禪讓事件,因其文章、書法、鐫刻代表了當時的最高水平,后人稱其為“三絕碑”。

“三絕碑”就在繁城鎮南街一處仿古形式的庭院里,這里距受禪臺只有800米左右。當我們推門進院,看見高大巍峨的兩塊石碑正中挺立,石碑通體呈淺黑色,兩碑的高度、寬度和厚度看上去差不多。張定穩介紹說,東邊這塊石碑是《公卿將軍上尊號奏》碑,西邊是《受禪表》碑,兩碑的高度和寬度都是3.22米和1.02米,不同的是,《受禪表》碑的厚度是0.28米,《公卿將軍上尊號奏》碑則是0.32米。

穿越了1800年歷史,如今這兩塊石碑已風化得相當嚴重,尤其是《公卿將軍上尊號奏》碑,絕大多數字跡已經看不出來了,碑身下部的表層徹底風化成了石末狀。

在當地,張定穩可能是唯一的講解員,如果不是靠他介紹,我們很難看懂石碑的文字。《受禪表》碑的碑額上用篆書寫著“受禪表”3個字。碑文22行,每行49字,每個字都是一寸二分大,隸書陰鐫,碑文記錄了曹丕當上皇帝的前后過程,首先闡明禪讓是自古就有的美德,接著頌揚曹丕“齊光日月,材兼三級”,有“堯舜之姿”、“伯禹之勞”、“殷湯之略”、“周武之明”,在公卿將軍們堅持請求下,他一而再,再而三地推辭,最后才在繁陽,就是現在的繁城鎮筑靈壇舉行受禪大典。

《公卿將軍上尊號奏》碑的碑額上有篆書陰鐫的“公卿將軍上尊號奏”8個字。碑文隸書陰鐫,正面22行,背面10行,每行49字,每字都是一寸二分大,內容寫的是46位文武大臣聯名奏請曹丕代漢稱帝。其中寫道“漢帝奉天命以固禪,群臣敬天命以固請”。奏章前后刻著46位公卿將軍的職名。同行的臨潁縣文化局副局長王國倫笑著說,曹丕當年稱帝時,也怕落下篡漢的千古罵名,煞費苦心搞了一整套的程序和形式,立這兩塊碑,意思是說:“我可不是篡漢啊!你們看看,我再三推辭都不行,文武百官非要我當皇帝,這可是群眾的意見、人民的呼聲啊!”現在回過頭看看,曹丕這么做豈不是“此地無銀三百兩”嗎?

也有人分析,當年曹丕稱帝,就是為了“考察干部”,看看誰支持,誰反對;看看自己在朝廷里受擁護的程度到底有多高……圍繞著受禪臺、“三絕碑”,有著說不盡的歷史之謎。

“三絕碑”之所以珍貴,除了它是漢魏王朝更迭的歷史物證以外,更重要的是其包含的藝術價值,尤其是書法藝術。

傳說“三絕碑”是王朗文,梁鵠書,鐘繇鐫字。

第一絕是文章絕。兩篇文章文字簡潔,舉證有力,論據有方,少字則損,多字則余。凡是看過《三國演義》的人對諸葛亮罵死王朗的情節肯定記憶深刻:

兩軍陣前,王朗夸下海口:“老夫自出,只用一席話,管教諸葛亮拱手而降,蜀兵不戰而退。”唇槍舌劍的交鋒中,王朗大談“天命”,要諸葛亮“倒戈卸甲,以禮來降,不失封侯之位”,卻絲毫沒能說動諸葛亮,反而被諸葛亮痛罵一通,被罵成依附叛逆、罪惡深重、不知羞恥的“皓首匹夫,蒼髯老賊”。諸葛亮嚴厲地質問他:“九泉之下,何面目見二十四帝乎!”王朗聽罷,又羞又怒,竟大叫一聲,死于馬下。

其實,這又是羅貫中的藝術虛構,如果擱到現在,免不了又是一場名譽權官司。不過,羅貫中虛構這個情節,也事出有因。王朗在曹丕篡漢過程中,表現積極,幫了大忙,他曾經積極上表勸進;曹魏建立后,他官運亨通,一步步升遷,先后任司空、司徒,位居三公,賣力地吹捧曹丕是代天受命,絕對“正統”。劉禪即位后,他曾先后寫信給諸葛亮、劉禪以及蜀國司徒許靖等人勸蜀漢投降。諸葛亮也曾寫過一篇《正義》的文章書陰鐫,碑文記錄了曹丕當進行駁斥。在擁劉貶曹的羅貫中眼里,王朗不是啥好人,就給他設計了一個令后人恥笑的結局。但反過來看,說“三絕碑”上的文章出自王朗之手確實可信。

第二絕是書法絕。兩碑由當時的吏部尚書梁鵠書寫,字為漢隸字,工筆嚴謹,用筆剛健遒勁,字體端莊秀麗,起筆含千鈞之力,行筆蘊豪邁縱逸之氣……張定穩指著石碑對我們說:“最大的特點是每字一格,不蔓不枝,大小一樣,無論是橫看還是豎看都能成行。”現在我們使用電腦,啥時候寫出來的字都是“不蔓不枝、橫豎成行”,可在當時,的確是需要過人的功力的。

第三絕是鐫刻絕。據說是魏晉時代的大書法家鐘繇鐫刻。3個人中,無論從哪個方面講,鐘繇的成就都是最高的,名氣也最大。鐘繇還是咱河南老鄉,長葛人,三國時官至大傅,故后人稱其為鐘大傅。他也是楷書的創始人之一,據書法專家評論,“三絕碑”之所以有很高的藝術價值,很重要的一條是展現了當時的書法成就。

唐代張懷瓘在《書斷》中稱:“其真書絕妙,乃過于師,剛柔備焉。點畫之間,多有異趣,可謂幽深無際,古雅有余,秦漢以來,一人而已!”

古代人學習書法很像武俠小說中描寫的練武功,不但要勤奮,還要有絕學,最好是能獨占一本武功秘籍。傳說鐘繇在當時書法家韋誕的住所,見到了前輩書法家蔡邕的真跡,苦苦求要,韋誕就是不給,急得鐘繇捶胸嘔血。最后還是曹操拿五靈丹救活了他。韋誕死后,鐘繇秘密派人盜挖其冢,終獲蔡邕手跡,因而領悟到“多力豐筋者圣,無力無筋者病”的12字真言,始得其筆法精髓。

鐘繇向他兒子鐘會講書法時曾說,我苦學書法30年,每晚睡在床上還用手在被子上練字,時間長了,被子都被劃破;看見大自然的萬物,就在心里探索其形象而書之。可見其功力之深。鐘繇的書法,與以后的王羲之并稱“鐘王”,為后世推崇。

對于《公卿將軍上尊號奏》碑出自這3人之手基本沒有異議,但對《受禪表》碑,許多人有不同看法,著名書法家顏真卿就認為此碑是衛顓所作,此人善古文、鳥篆、隸、草諸體,為曹魏一大書家,但可惜書跡沒有流傳下來。他的兒子孫子曾孫子都是書法家,一家四代享名于書壇,其中尤以他的孫女鑠,也就是王羲之的老師衛夫人的名聲最大,但也沒有書跡傳下來。

“三絕碑”究竟出自誰手,歷史上并無確切的記載,但可以想象,皇帝登基的重大事件,無論是寫還是刻,肯定是當時一流的高手。想到這兒,更感覺這兩塊石碑確實是無價之寶,需要特別的保護。張定穩對記者說,原來這里就是獻帝廟,現在已經是繁城鎮的小學校了,為了保護“三絕碑”,政府才專門辟出了這個小院子。

我們看到兩塊石碑均有不同程度的傾斜,旁邊都壘起了磚墻進行加固,據臨潁縣文化局副局長王國倫介紹,“三絕碑”和受禪臺目前都是國家級文物保護單位,幾年前,縣文化部門對“三絕碑”進行維護,蓋了一座房子把兩塊石碑完全封閉起來,但沒想到石碑風化得更嚴重了,不得已又扒掉了房子,重新建起了這個類似亭子樣的建筑,既能防曬擋雨,又不影響通風。王國倫說:“1800年的時間太久遠了,就連這大青石也快承受不住了,看著它們一點點地風化老去,我們也很心疼。”旁邊兩個20多歲的當地人指著《公卿將軍上尊號奏》碑上一處風化的地方說:“我們上小學的時候,這里的字還能看清楚。”

“三絕碑”所在的這個院子平時鎖著門,只有張定穩拿著鑰匙,有人來參觀,得先找著他。他告訴我們,平常來的人并不多,“但日本人每年都來,他們的熱情似乎比中國人還高”。日本人熱衷研究三國,他們把三國里的計謀用于商戰,據說受益匪淺。繁城鎮是臨潁縣一個歷史悠久的民族鎮,這里距許昌市區只有15分鐘的車程,交通非常便利。鎮上的羊肉湯很有特色,遠勸蜀近馳名,每天都有許昌、臨潁等地的食客開著汽車來品嘗,但鮮有人來看這國寶的。