精彩推薦

專題推薦

-

沒有記錄!

王元堂

2016/4/15 10:08:00 點擊數: 【字體:大 中 小】

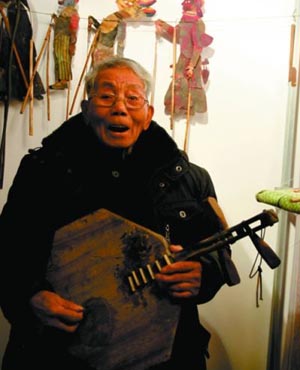

王元堂(1906-1976) 河南墜子藝人。男,漢族,延津縣高寨鄉大留固村人。因家境貧寒,十二歲時拜封丘藝人黃治國為師,學唱河南墜子并兼伴奏。在開封書場演出時,他的演奏技藝大有長進。十五歲就單獨為馬忠翠等墜子演員伴奏,并在開封、鄭州、安陽、邢臺一帶嶄露頭角,在石家莊市演出時,和喬利元、董永信結為弟兄。1930年,王元堂在北京天橋為李雪蕓伴奏。1934年,在天津南市與喬清秀、揚芝蘭、吳桂芳等同臺演出。久負盛名。1941年,他又回到北京天橋,收王寶霞為徒,傳授技藝,并同臺演出。1949年后,王元堂參加了“紅崗劇社”,后轉入天津市曲藝團。曾隨團演出于大西北地區。1952年,參加全國第一屆戲劇曲藝觀摩演出大會。演出了現代曲目《新事新辦》。1953年,隨團到沈陽、濟南、大連、秦皇島、上海等地演出。1956年后曾參加中央慰問團先后到西藏、云南等地慰問演出。

王元堂在1953年后,與王寶霞同臺演出時,拉弦與演唱俱佳,其邊伴奏邊演唱。韻味淳厚,并以濃郁的河南鄉土氣息,滑稽幽默的表演,一張口便得到觀眾的掌聲,兩人的對口說唱,配合得維妙維肖。猶如綠葉紅花,水乳交融。當時的演唱曲書目多是小段,如《三堂會審》、《捎書》、《藍橋會》、《小倆口爭燈》、《王二姐思夫》、《佘太君表功》、《蘇三起解》、《李三娘打水》、《偷石榴》、《偷南瓜》、《矮大姐》、《兩頭忙》、《剃頭大老王》等。其中合作最好的《蘇三起解》,在當時尤為叫座。王元堂與王寶霞在藝術上相互促進,在生活上互相關心。1941年,二人結為夫妻,被同行傳為佳話。

王元堂在隨天津曲藝團赴在西北演出時,由于那里河南人多,他一上臺便下不來,唱完一段再來一段。聽眾叫好不絕。此后至六十年代初期,王元堂演出的河南墜子曲目主要有:《借髢髢》,《豬八戒拱地》、《琵琶記》、《寶玉探病》、《游湖借傘》、《舍命救親人》、《打黃狼》、《徐學惠》、《摘棉花》、《借婆婆》、《劉光子》、《兩情愿》、《裝灶王》、《漁家女》、《十女夸夫》、《女民兵劉風香》等,中央廣播電臺、河北省廣播電臺,天津廣播電臺,均存有王元堂的部分唱片和錄音資料。《雨夜辯奸記》等新曲藝段子,天津廣播電臺至今仍經常播放。王元堂為發展和研究河南墜子的音樂與表演,作出了寶貴的貢獻。

責任編輯:M005文章來源:印象河南網

相關信息

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區