- 1、馬皮舞的表演形式

- 2、使君祠

- 3、八音樓子的基本內容

- 4、貴氏針灸特色病癥治療情況

- 5、新鄉耍鈸的基本特點和表演形式

- 6、中州大鼓的藝術特征

- 7、黃河號子的藝術特點

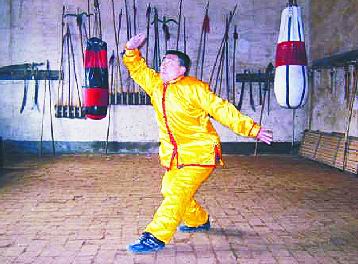

- 8、羅漢拳詳細介紹

-

沒有記錄!

- 1、使君祠

- 2、馬皮舞的表演形式

- 3、八音樓子的基本內容

- 4、貴氏針灸特色病癥治療情況

- 5、新鄉耍鈸的基本特點和表演形式

- 6、中州大鼓的藝術特征

- 7、黃河號子的藝術特點

- 8、羅漢拳詳細介紹

新鄉非遺:崔鶯鶯和張生的故事

2014/2/19 11:29:26 點擊數: 【字體:大 中 小】

《西廂記》的故事發生在輝縣市冀屯鄉褚邱村,如今,輝縣市西部諸多村鎮能夠證實崔鶯鶯與張生故事的遺跡甚多:在冀屯鄉上官村有鶯鶯墳,在上八里鎮的李虎寨、炮臺嶺、褚邱村西北部有白馬將軍廟遺址等。而且褚邱村的崔姓在歷史也的確有人在朝中做過相國……

西廂記故事起源

據考證,崔鶯鶯和張生的故事起源于起源于唐代的《鶯鶯傳》,元代戲曲家王實甫將其改編成為《西廂記》被代代相傳至今,其發生地在輝縣市冀屯鄉褚邱村。該市西部諸多村鎮能夠證實崔鶯鶯和張生故事的遺跡甚多,如冀屯鄉上官村的鶯鶯墳、上八里鎮的李虎寨、炮臺嶺,褚邱村西北部的白馬將軍廟遺址等。褚邱村的崔家歷史上有人在朝為官,當時皇帝曾授以“崔相國”匾額。

經查閱有關歷史資料,發現中唐著名詩人元稹曾經寫過一篇著名的傳奇故事《鶯鶯傳》。后來,有人根據《鶯鶯傳》的內容,改編出許多小說和戲劇,諸如《西廂記》、《會真記》等。《鶯鶯傳》實際上就是元稹自己在年青時的親身經歷。故事的情節大致如下:

唐德宗貞元年間,有位書生名叫張君瑞,有一次外出旅游,暫住于普救寺中。這時,有一姓崔的相國之遺孀在回歸故里(就是輝縣市冀屯鄉褚邱村)時,路經此處正好也暫住于此寺。當時正是兵荒馬的年代,崔家既有錢財,又帶著一位年青貌美的女兒,害怕被劫,故惶惶不可終日。幸好張君瑞與駐守蒲地的白馬將軍是好朋友,就請其調了一些部隊去保護她們母女,方使崔相國之遺孀、女兒渡過了難關。

不久,地方上安定了,崔家設宴招待張生以表感謝。張生于宴席上看到鶯鶯十分賢惠、美麗,便一見鐘情,愛上了她,并于暗中托其婢女紅娘多次致意,但崔鶯鶯總是不明確表態。后來,紅娘于私下告訴張生說,姑娘從小就酷愛詩詞。于是,張生就寫了一首七絕《春詞》,托紅娘轉交鶯鶯:

“深院無人草樹光,嬌鶯不語趁陰藏;等閑弄水浮花片,流出門前賺阮郎。”

詩的大意就是,在那草木茂盛的深宅大院中悄無一人。嬌柔的黃鶯一聲不響地藏于樹陰中(暗指鶯鶯姑娘),在感到苦悶、無聊時就戲玩水中的花瓣以寄托自己的無限思念,暗中托付那些落花在流出院門后,能將自己的心里話轉告給自己的情郎。

次日紅娘找到張生,給了他一張彩箋,說是姑娘所送。張生打開一看,其中有詩一首《答張生·明月三五夜》:“待月西廂下,迎風戶半開。拂墻花影動,疑是玉人來。”

此詩非常有名,改編的《西廂記》之名稱即由詩中的第一句而來。詩的大意是:鎖于深閨的我站在西廂之下,默默地等待著月兒升空。這時,風兒輕輕地將門吹開,只見映于墻壁上的花影在來回搖動著。這難道是我那晝夜思念的情郎在向我招手嗎?

張生揣摩著詩意,自以為崔鶯鶯在暗示他,可以在晚上夜深人靜時越墻而過赴約。去后,崔鶯鶯果然來了,可她嚴肅地批評了張生一頓,勸其不要胡思亂想,并未表現出什么愛慕之意。張生自作多情,乘興而來,敗興而歸,回去后便患上相思病,病倒在床。過了幾天,紅娘突然來告訴他說:“來了!來了!你還傻躺著干什么?”不久,崔鶯鶯果然來看望他了。盡管見到張生后,崔鶯鶯羞得抬不起頭,但千言萬語盡在不言中,所以張生的病馬上就好了。從此,二人私下往來了兩個月左右。后來,張生因為要進京趕考,只好與崔鶯鶯忍痛分手,約定考取功名后再回來成親。

不料張生這次并未金榜題名。他自感無顏回去求親,就只好留在長安等下次再考。兩年多以后,崔鶯鶯見張生毫無音信,就嫁了他人,張生此時亦結了婚。后來,張生路過崔鶯鶯的丈夫家,聲稱自己是鶯鶯的表哥,希望能見上一面以敘前情,但鶯鶯始終不肯與其相見。張生感到崔鶯鶯忘恩負義,十分生氣。崔鶯鶯獲悉,深知張生誤解了自己,就寫了一首《寄詩·絕微之》讓紅娘轉交于他:“自從銷瘦減容光,萬轉千回懶下床;不為傍人羞不起,為郎憔悴卻羞郎。”“微之”就是元稹的字,“絕微之”意即要與其斷絕來往。詩的大意是:你我分別之后,由于想念你,我坐臥不安、茶不思、飯不想,容貌很快都變得憔悴了,但你卻音訊皆無。我不是為了別的不與你相見,只是為你的所作所為感到傷心,可又為你的薄情感到羞愧。

過了幾天,張生將辭。崔鶯鶯又賦《告絕詩》一首,再次謝絕了張生探望之意:“棄置今何道?當時且自親;還將舊來意,憐取眼前人。”

詩的大意就是:對于一位你所拋棄的舊時情人,還有什么可說、可留戀的呢?盡管在當時你我二人是那樣親近,并山盟海誓。你還是將過去對我的情意,去愛你現在的夫人吧!再不要胡思亂想,過去的事就讓它過去吧!

元稹以自己為原型寫就《鶯鶯傳》

后來,元稹就借名張君瑞,將自己的傳奇經歷寫成一部《鶯鶯傳》,以寄托自己對崔鶯鶯的思念之情,繼而又被后人改編為《西廂記》、《拷紅》等戲劇、評書等,并一直流傳至今。讀者如若能了解一些有關《西廂記》的來歷等,定會從中增添不少樂趣。

輝縣市冀屯鄉有關西廂記的遺跡

冀屯鄉位于輝縣市西南20公里處,全鄉46800口人,轄33個行政村,76000畝耕地,81平方公里。輝焦公路、輝吳公路穿鄉而過。

多年來,褚邱廣大群眾有口皆碑,傳說鶯鶯是本地人氏,張生和鶯鶯的戀愛故事發生在褚邱地區,并能找出一定的依據,這一切聽來倒栩栩如生,讓人真實可信,可遺憾的是,沒有什么文字可考,又不足于相信它的真實存在。

西廂記中孫飛虎的原型叫李虎,傳說乃輝縣市孟莊人氏,當年圍困的寺院就是普救寺,即現在的輝縣市西30里的褚邱鄉境內。鶯鶯本姓崔,傳說乃褚邱崔家人氏,白馬將軍姓杜名確。占山為王的響馬王李虎當年就盤踞在輝縣市上八里鎮西馬頭口北部太行山的半壁間,當年杜確炮轟李虎寨的炮臺就扎在上八里境內上河坡自然村的東嶺上,現在人們都叫它炮臺嶺。

鶯鶯墳就位于上官莊西地的小石河,千百年來在民間傳得出神入畫,傳說鶯鶯曾為上官莊的人作過善行,莊里人念起功德,依她托夢:“我的腳小,行路不便,褚邱和上官莊之間的小石河石頭太多,河水也大,回娘家作難,能在小石河上修個橋就好多了”的言告。就這樣,民間集資修了一座小橋,取名叫鶯鶯橋至今。

褚邱村西北一百米外,有白馬將軍廟一所,殘碑記載又作了有力的佐證。

距普救寺西北約5華里處的雙塔寺,也是唐朝修建的寺院,據說有五進院落,北院為寺院,南院為戲臺,曾一度香火鼎盛,最興旺時,雙塔寺曾聚集和尚五百人之眾。只可恨李虎在此一帶經常搶男霸女,弄得上香進院的善男信女們路斷人稀,激起寺院和尚公憤,一怒之下生擒了李虎,李虎迫于威勢,相言從山上為寺院供柴燒用以減其罪過,豈不料一肚壞水的李虎將柴背的整整圍住了寺院,趁一個月黑風高夜,一把火把寺院燒個凈光,至今人們提起這一千年往事,還罵聲不絕,痛恨不已。

不久前一個暮秋的午后,披著暖暖的秋陽,懷著要探個虛實問個究竟的心情跋涉十余里,翻過幾架山,攀上了人們傳說中高達千米的李虎棧道。這才明白,李虎棧道位于上八里境內馬頭口村北的太行山上,是一道長幾十里的赤崖。

相傳李虎為占山為王,籠絡草寇,在赤崖中當腹開辟了一條大路,說是大路,不過有五尺來寬,據說東到灑水老潭翁,西到將臺山,李虎就將寨點安扎在棧道的中間,棧道正處在赤崖的半腰間,半腰上方是如刀削的陡崖,下方是如斧的直壁,山洞正懸在半腰間,李虎的營地就扎在這個山洞間。懷著千古的憤懣之情,踏上了這個可恨可惡的棧道,棧道凹凸不平,彎彎繞繞,隨山依勢,只是年代久遠,部分棧段已經坍塌,不能相連,只好上上下下,拐拐繞繞。在荊蓬亂石間艱難躅行,一步步接近李虎盤踞的窩點。李虎洞到了,翹首仰望,只見洞口被碎草茂林掩住,洞口踞地面足有四、五丈高,洞口下面壘起的石摞已倒去一截,人們要進入李虎洞需帶繩索,先有人攀踏其上,再拉人上來。只是地處險要,沒能上得洞口,但據隨行的當地人老馮說有人上去過,說是里面有一盤磨,洞內有一股清水長年汨汨流出。有一口大水缸依在洞壁,還發現已經歲月剝蝕漚爛變形的女人繡花鞋。

這一切我不能親眼所見,令我不能相信。但老馮卻帶我到洞口下面的邊坡上,我的確看到了一片片漚黑發爛已不成型的人頭骷髏。傳說當年李虎將搶來的民女奸淫玩膩后就將人拋之崖下,久而久之尸骸成堆,骷髏遍野。只可嘆一個個無辜民女成了李虎手下的冤鬼。這不由讓我想起在民間盛傳的李虎當年搶女霸男的種種惡行,不由讓我想在山西、河南廣為流傳的“山西怕馬五,河南怕李虎”。

“樸楞楞”一只山雞在我眼前激飛而過,攪酣了夢幻般的思緒,秋陽已藏到山后去,大山的光線頓時黯淡了許多,秋風涼涼地在山道里吹起來,蒙在山間的霧靄,被秋風悄無聲息地扯來撕去。憤激之心被眼前迷人的太行秋景所驅散了。我不由隨勢向山下一望,炮臺嶺依稀可見,它南北橫亙,莽莽蒼蒼,一起一伏,從居高臨下的視角上看,它確實形如炮臺,位置適中,無遮無攔,無怪乎當年李虎難逃厄運。

我收回遠去的視線,重又踏上一截李虎棧道,腳步滯重地走下這千年棧道,向下面的千年古剎顯陽寺走去。

晚上,我投宿在顯陽寺,頭南身北,正對著寺院后緊依的李虎棧道,盡然登山筋骨疲憊,身心乏累,但我久久難以入眠,老馮心領神會,趕忙從抽屜里拿出《拷紅》光盤,迅速安裝在床邊桌上的機內,剎那間,一代名家常香玉的高亢有力而字正腔圓的演唱便彌漫了整個屋內。聽著這一句句的演唱,尋著劇情的發展,不由讓我心潮滾滾,思潮起伏,我不禁想起已故著名詩人臧克家老先輩寫的一首詩來“有的人死了,他還活著,有的人活著,他已經死了,有的人活著,別人便不能活。”李虎這個壞蛋不正是這樣一個可惡之徒嗎。是的,一個有益于人民的人,人民永遠會把他記在心上,代代相傳,并為他樹碑立傳,流芳百世,這就是為民除害的白馬將軍杜確。相反一個有害于人民的人,人民也會把他記在心間,世世相告,并唾罵不絕,遺臭萬年,這就是橫行一時毀譽千古的李虎,孰好孰壞,孰取孰舍,孰是孰非,已成歷史明斷,讓后人好好記取吧。【原標題:新鄉非遺:崔鶯鶯和張生的故事】